豫剧王锡堂作为豫剧艺术发展史上极具代表性的旦角表演艺术家,以其精湛的唱腔技艺和鲜明的人物塑造,在豫剧常派艺术的传承与创新中留下了浓墨重彩的一笔,他师承豫剧大师常香玉,在继承常派刚健明亮、清新秀丽唱腔风格的基础上,结合自身嗓音条件与艺术理解,逐渐形成了兼具传统韵味与时代气息的表演特色,其唱段不仅广为传唱,更成为研究豫剧旦角艺术演变的重要载体。

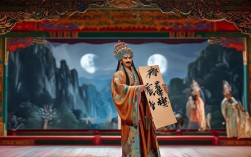

王锡堂的艺术生涯始于河南农村的民间戏班,早年的科班经历让他对豫剧传统板式、唱腔有了扎实的掌握,后经引荐拜入常香玉门下,系统学习常派代表剧目,如《花木兰》《拷红》《断桥》等,在常香玉“声情并茂、字正腔圆”的艺术理念影响下,王锡堂并未简单模仿,而是注重在人物情感与唱腔技巧的融合中寻求突破,他的嗓音高亢而不失柔美,尤其擅长运用“脑后音”“擞音”等技巧,使唱腔既有穿透力,又饱含细腻的情感层次,例如在《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的核心唱段,他通过节奏的明快变化与力度对比,将花木兰的巾帼豪情与女儿家心事展现得淋漓尽致,开篇的“刘大哥讲话理太偏”以中速起腔,略带嗔怪语气,随后“谁说女子享清闲”一句突然提速,旋律上扬,既表现了花木兰的不平之气,又为后续的从军决心埋下伏笔;而“咱们的鞋和袜”一段,则通过轻快的垛板与生活化的念白,将花木兰对家乡的眷恋与对军营生活的适应巧妙结合,唱腔中融入了河南民间小调的元素,使人物形象更加丰满立体。

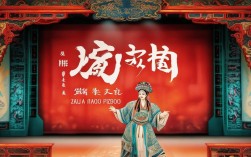

在《拷红》中,王锡堂对红娘这一角色的塑造更是别具一格,传统红娘多以伶俐俏皮为主,而他则在“在绣房我心中忙似箭”等唱段中,加入了更多对崔张爱情的真诚祝福与对老夫人的微妙抗争,唱腔上,他运用“快二八板”与“慢流水板”的转换,表现红娘从焦急等待到从容应对的心理变化:开篇“在绣房我心中忙似箭”以急促的节奏展现红娘的焦虑,待到“我小姐她近来愁眉不展”一句,节奏放缓,旋律婉转,流露出对小姐的怜惜;而“老夫人她设下机巧计”一段,则通过顿挫有力的咬字与上扬的拖腔,将红娘的机智与敢于抗争的性格凸显出来,值得一提的是,王锡堂在吐字上讲究“字头轻、字腹重、字尾清”,如“巧”字以轻快的吐字开头,“计”字以有力的收尾收束,使得唱词清晰可辨,情感传递精准无误,这种“以字带腔、腔随字转”的演唱方法,成为其唱段的重要标识。

为了更直观地展现王锡堂代表唱段的艺术特色,现将部分经典剧目与唱段特点整理如下:

| 剧目名称 | 经典唱段 | 角色身份 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 《花木兰》 | “刘大哥讲话理太偏” | 花木兰 | 融合豫东调与豫西调,节奏明快,豪迈中见细腻,运用擞音表现人物内心波澜 |

| 《拷红》 | “在绣房我心中忙似箭” | 红娘 | 板式变化丰富,快慢结合,俏皮中含机智,吐字灵动,小颤音运用增强人物情态 |

| 《秦香莲》 | “见皇姑把我的悲声放” | 秦香莲 | 唱腔悲凉深沉,拖腔婉转,脑后音运用凸显人物悲苦,情感层层递进 |

| 《白蛇传·断桥》 | “青妹慢把西湖进” | 白素贞 | 旋律优美流畅,真假声转换自然,既表现白素贞的柔情,又暗含对许仙的怨怼 |

王锡堂的艺术成就不仅体现在舞台表演上,更在于他对豫剧旦角唱腔的传承与发展,他深耕舞台六十余载,塑造了花木兰、红娘、秦香莲等众多经典形象,其表演风格影响了豫剧界几代演员,在教学中,他强调“先学戏,再学艺,后学人”,注重培养学生的角色塑造能力与情感表达能力,弟子如李金枝、小香玉等均成为豫剧界的中坚力量,他还积极参与传统剧目的整理与改编,在保留豫剧传统精髓的基础上,融入现代审美意识,使经典剧目焕发新的生机,他对《花木兰》中“机房”一段的改编,增加了花木兰织布时的内心独白,通过唱腔的细腻处理,强化了人物从普通女子到巾帼英雄的心理转变,这一改编至今仍被各院团沿用。

王锡堂的唱段之所以能够跨越时空、历久弥新,根本在于他对“情”与“技”的深刻理解,他曾说:“唱腔是骨头,情感是血肉,没有情感的唱腔是没有灵魂的。”无论是《花木兰》的家国情怀,还是《拷红》的儿女情长,他总能通过精准的唱腔技巧将人物情感传递给观众,使观众在欣赏艺术的同时,也能感受到豫剧文化的深厚底蕴,他的艺术实践,不仅丰富了豫剧旦角的唱腔体系,更推动了豫剧艺术从传统向现代的转型,为豫剧的传承与发展树立了典范。

相关问答FAQs

Q1:王锡堂的唱腔与常香玉大师有哪些异同?

A:王锡堂作为常香玉的弟子,在唱腔上继承了常派“刚健明亮、清新秀丽”的核心风格,如高亢的音色、清晰的吐字和流畅的旋律,但两者也存在明显差异:常香玉的唱腔更具“大气磅礴”的气势,尤其在表现重大历史题材时,通过大跳进、拖腔的夸张处理凸显英雄气概;而王锡堂则更注重“细腻传神”,尤其在塑造闺门旦、青衣等角色时,善于运用小颤音、气口变化等技巧表现人物的内心波动,使唱腔更贴近生活化、情感化的表达,王锡堂在吸收河南民间音乐元素上更为灵活,如融入河南坠子的“寒韵”和民歌的小调旋律,使唱腔更具地域特色。

Q2:王锡堂对豫剧旦角表演艺术有哪些创新?

A:王锡堂的创新主要体现在三个方面:一是唱腔与人物性格的深度融合,他反对“为唱而唱”,主张唱腔必须服务于人物塑造,如在《秦香莲》中,通过“悲腔”与“怒腔”的对比,表现秦香莲从悲苦到抗争的心理转变;二是表演程式的生活化改造,他将戏曲身段与日常生活动作相结合,如红娘的“碎步跑”融入少女的轻盈感,花木兰的“扎架”融入军人的英武气,使舞台表演更具真实感;三是传统剧目的现代性改编,他在保留传统板式的基础上,调整唱腔结构、优化节奏布局,使经典剧目更符合现代观众的审美需求,为豫剧的创新发展提供了实践范例。