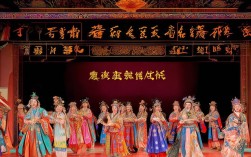

河南豫剧作为中原文化的瑰宝,其伴奏艺术与唱腔、表演共同构成了完整的戏剧体系,被誉为“豫剧的灵魂”,伴奏不仅是演员演唱的“骨架”,更是情感传递的“纽带”,通过乐器的组合、板式的变化、曲牌的运用,将豫剧的高亢激昂、细腻委婉展现得淋漓尽致,本文将从传统乐器编制、经典曲牌板式、流派伴奏特色、现代创新发展等维度,系统梳理河南豫剧伴奏的核心内容,为爱好者与学习者提供一份详实的“伴奏大全”。

传统乐器与乐队编制:文武场协同的“声腔密码”

豫剧伴奏乐队分为“文场”与“武场”两大部分,二者通过“鼓师”指挥协同,形成“紧拉慢唱”“快慢结合”的节奏张力,是豫剧音乐最具辨识度的特征之一。

文场:旋律的主导者

文场以板胡为核心主奏乐器,其音色高亢明亮、穿透力强,既能模拟豫剧唱腔的“大本腔”(真嗓),又能表现“二本腔”(假嗓)的婉转,被誉为“豫剧的嗓子”,除板胡外,文场还包含:

- 二胡:辅助板胡填充中音声部,尤其在慢板唱段中,通过滑音、揉音技巧增强旋律的抒情性;

- 琵琶/中阮:用于中和板胡的尖锐感,在传统戏《花木兰》中,“刘大哥讲话理太偏”的唱段,琵琶的轮指与板胡形成“刚柔并济”的对话;

- 笛子/唢呐:笛子多用于文雅场景(如《秦雪梅吊孝》中的哀乐),唢呐则负责喜庆(如《朝阳沟》中“上山”的欢快)或悲壮情绪,如《穆桂英挂帅》中“辕门斩子”的唢呐独奏,气势恢宏;

- 笙:作为和声乐器,能稳定音高,使乐队音色更饱满。

武场:节奏的掌控者

武场以“板鼓”为指挥中心,通过梆子(“板”)与板鼓(“鼓”)的配合,形成“有板有眼”的节奏框架,核心乐器包括:

- 板鼓:鼓师通过鼓签、鼓捶的轻重缓急,控制唱腔的速度、力度及情绪转折,如“慢板”开头用“单楗鼓”,“流水板”则用“花楗鼓”;

- 梆子:分“木梆”与“枣梆”,敲击出“扎、扎”的基本节奏,是豫剧“梆子腔”名称的由来;

- 大锣/小锣/手镲:大锣渲染气氛(如《七品芝麻官》中“为民除害”的锣鼓点),小锣配合动作细节(如小姐出场),手镲则增强节奏的颗粒感;

- 战鼓/大堂鼓:用于战争场面(如《三打祝家庄》),通过密集的鼓点营造紧张感。

经典曲牌与板式体系:豫剧音乐的“结构基因”

豫剧伴奏的核心是“板式变化体”,通过不同板式的组合,形成“散板—慢板—二八板—流水板—快二八”的叙事逻辑,同时辅以专用曲牌,丰富场景表现。

核心板式及伴奏特点

以下为常用板式的节奏、速度与适用场景对比:

| 板式名称 | 节奏特点 | 速度 | 适用情绪/场景 | 典型唱段举例 |

|---|---|---|---|---|

| 慢板 | 一板三眼(4/4拍) | 60-72拍/分 | 抒情、叙事,如回忆、诉说 | 《穆桂英挂帅》“猛听得金鼓响画角声声” |

| 二八板 | 一板一眼(2/4拍) | 90-120拍/分 | 叙事为主,情绪平稳推进 | 《花木兰》“刘大哥讲话理太偏” |

| 流水板 | 有板无眼(1/4拍) | 120-160拍/分 | 急促、紧张,如争执、追赶 | 《朝阳沟》“那个前腿儿弓,那个后腿儿蹬” |

| 快二八 | 紧凑的2/4拍,加“腰眼” | 160拍/分以上 | 激昂、愤怒,如爆发、抗争 | 《七品芝麻官》“当官不为民做主” |

| 飞板 | 散板,无固定节奏 | 自由 | 悲愤、绝望,如哭诉、临终 | 《秦香莲》“见皇姑不由人珠泪滚滚” |

常用曲牌及用途

曲牌是豫剧中具有固定旋律的器乐片段,用于开场、过门、动作配合等,按功能可分为三类:

- 开场曲牌:如【小桃红】(喜庆,如《抬花轿》新娘出场)、【大汉东山】(庄重,如《打金枝》皇帝登场);

- 动作曲牌:如【水龙吟】(行军,如《穆桂英挂帅》点将)、【哭皇天】(哀伤,如《秦香莲》见秦香莲);

- 场景曲牌:如【笛子小开门】(优雅,如《西厢记》莺莺抚琴)、【喇叭牌子】(热闹,如《朝阳沟》庆丰收)。

流派伴奏特色:流派风格的“声音标识”

豫剧六大流派的伴奏风格,与流派创始人的唱腔特点深度绑定,形成“因腔配器、以乐塑人”的独特个性。

- 常派(常香玉):伴奏以“明快刚健”为特色,板胡多用高音区,节奏鲜明,如《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”,板胡与梆子的“强拍重击”凸显人物倔强性格;

- 陈派(陈素真):追求“深沉委婉”,板胡常在中低音区徘徊,二胡加入滑音,如《宇宙锋》“我的爹爹在朝中”,伴奏如泣如诉,强化赵艳容的悲愤;

- 崔派(崔兰田):侧重“悲愤苍凉”,板胡多用“闷音”(左手压弦),锣鼓经简化,如《秦香莲》“见皇姑”,伴奏的“留白”凸显唱腔的泣血感;

- 马派(马金凤):突出“豪放粗犷”,唢呐与战鼓的运用增多,如《穆桂英挂帅》“辕门外三声炮如同雷震”,唢呐的“长音吹奏”展现女将的英武;

- 阎派(阎立品):讲究“清新秀丽”,笛子与琵琶的点缀较多,如《秦雪梅》“吊孝”,笛子的“颤音”营造哀而不伤的氛围;

- 桑派(桑振君):以“俏丽灵活”见长,伴奏中“加花装饰”多,如《白莲花》“对绣鞋”,板胡的“短促顿音”配合唱腔的“俏口”,凸显人物的机敏。

现代伴奏创新:传统与时代的“对话”

当代豫剧伴奏在保留传统精髓的基础上,融入西洋乐器与编曲技法,拓展表现力:

- 乐器拓展:现代戏如《焦裕禄》《村官李天成》加入小提琴(表现温暖)、大提琴(表现深沉)、电子琴(模拟现代音效),如《焦裕禄》中“风雪夜归人”唱段,大提琴的铺垫与板胡的高亢形成“时代与乡土”的对比;

- 和声编曲:传统伴奏以“单旋律”为主,现代作品加入四部和声(如《朝阳沟》“咱们都是庄稼人”中,弦乐群的和弦烘托喜悦);

- 技术辅助:数字音频工作站(DAW)的应用,让伴奏带制作更规范(如戏曲教学、基层演出),但专业剧团仍坚持“现场伴奏”,以乐手与演员的“即兴互动”保留戏剧张力。

相关问答FAQs

Q1:豫剧伴奏中,板胡和梆子哪个更重要?

A1:二者缺一不可,是“主心骨”与“灵魂”的关系,板胡作为主奏乐器,负责旋律的走向与情感的传递,是唱腔的“影子”;梆子则通过“板”与“眼”的控制,决定唱腔的速度、节奏,是豫剧“梆子腔”的核心标志,鼓师通过板鼓指挥板胡与梆子,形成“鼓跟梆、梆跟腔、腔跟人”的协同,共同构建豫剧的“声腔骨架”。

Q2:现代豫剧伴奏加入西洋乐器,会失去传统韵味吗?

A2:关键在于“以我为主、为我所用”,传统韵味的核心在于“板式逻辑”“旋律旋法”与“乐器音色”,只要保留板胡、梆子等核心乐器,遵循豫剧的板式变化规律,西洋乐器可作为补充(如弦乐烘托气氛、电声增强现代感),焦裕禄》中,板胡的主旋律与西洋弦乐的和声结合,既保留了豫剧的“乡土味”,又凸显了“时代精神”,实现了传统与创新的平衡。