豫剧唢呐作为中原地区最具代表性的民间吹管乐器之一,以其高亢嘹亮、粗犷豪放的音色,成为豫剧伴奏中不可或缺的灵魂,它不仅是戏曲情感的“放大器”,更是承载河南乡土文化的重要载体,从明清时期的民间吹打乐融入戏曲舞台,到如今发展出独立的独奏艺术形式,豫剧唢呐以其独特的艺术魅力,在“大全集”的曲目中展现了豫东、豫西、豫南、豫北等不同流派的风格韵味,成为中原音乐文化的一张亮丽名片。

豫剧唢呐的历史可追溯至明代,当时唢呐作为“外来乐器”传入中原,与本土的鼓乐、锣鼓相结合,逐渐融入豫剧的伴奏体系,早期的唢呐主要用于烘托舞台气氛,如表现战争、婚丧嫁娶等场景,后来通过艺人们的不断创新,逐渐吸收豫剧唱腔的“甩腔”“滑音”“哭腔”等元素,形成了独特的演奏技法,在表现人物激昂情绪时,演奏者会运用“循环换气法”使长音连绵不绝,配合“花舌音”模拟欢快节奏;而在表现悲怆情感时,则通过“气滑音”和“唇压变化”让音色带有哭腔般的倾诉感,极具戏剧感染力。

在艺术表现上,豫剧唢呐的音色刚柔并济,既能穿透嘈杂的锣鼓乐,又能细腻地刻画人物内心,其常用调式以F调、G调为主,音域可达两个八度以上,通过“吐音”“颤音”“叠音”等技巧,既能模仿戏曲唱腔的“润腔”,又能独立完成旋律的华彩乐段,传统戏《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的选段,唢呐通过明快的节奏和跳跃的音程,将花木兰的豪迈与俏皮展现得淋漓尽致;而现代戏《朝阳沟》里“亲家母你坐下”的唱段,唢呐则用清亮柔和的音色,传递出乡村生活的质朴与温情。

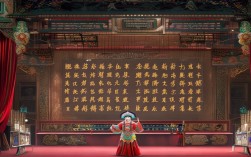

“豫剧唢呐独奏大全集”收录了从传统戏到现代戏、从经典选段到民间乐曲的广泛曲目,既保留了老一辈艺术家的原汁原味,也融入了当代演奏者的创新演绎,以下为部分代表性曲目的分类整理:

| 曲目名称 | 出处/来源 | 音乐特点 |

|---|---|---|

| 《谁说女子不如男》 | 传统戏《花木兰》 | 旋律明快,节奏鲜明,运用大量吐音和花舌音,表现花木兰的巾帼豪情 |

| 《穆桂英挂帅》 | 传统戏《穆桂英挂帅》 | 音域宽广,气势恢宏,通过长音与甩腔的结合,展现穆桂英的英姿飒爽 |

| 《亲家母你坐下》 | 现代戏《朝阳沟》 | 旋律亲切,乡土气息浓厚,采用滑音和颤音模拟对话感,充满生活情趣 |

| 《百鸟朝凤》 | 民间乐曲(豫剧改编) | 技巧性强,通过模拟百鸟鸣叫,展现唢呐的模仿能力,结尾的“花舌快板”极具冲击力 |

| 《朝阳沟》选段 | 现代戏《朝阳沟》 | 清新活泼,节奏跳跃,融入豫南民歌元素,表现农村青年的朝气蓬勃 |

| 《打金枝》选段 | 传统戏《打金枝》 | 旋律婉转,华丽流畅,运用叠音和颤音表现宫廷音乐的雍容典雅 |

在豫剧唢呐的发展历程中,涌现出了一批杰出的演奏家,他们以精湛的技艺和对艺术的执着,推动了这一乐器的传承与创新,已故的“豫剧唢呐大王”郝玉岐,以其“豫味”浓郁的演奏风格著称,他将豫剧唱腔的“哭、笑、怒、骂”融入唢呐,形成了独特的“郝派”艺术;而当代演奏家马西良则在传统基础上融入现代音乐元素,如用唢呐演奏《西游记》主题曲等,拓展了乐器的表现边界,李素芳、周松喜等演奏家也通过教学和演出,培养了一批年轻人才,为豫剧唢呐的注入了新的活力。

随着时代的发展,豫剧唢呐的“大全集”已不仅限于舞台表演,更通过录音、录像、数字媒体等形式得以广泛传播,近年来,不少年轻演奏家尝试将唢呐与交响乐、电子音乐相结合,创作出如《豫韵》《中原畅想》等新作品,让这一古老乐器在当代焕发出新的生机,无论是乡村庙会上的热闹吹奏,还是音乐会上的艺术呈现,豫剧唢呐始终以其独特的魅力,传递着中原大地的文化基因和情感共鸣。

FAQs

-

豫剧唢呐和普通唢呐有什么区别?

豫剧唢呐在音色、技法和曲目上均具有鲜明特色:音色上,豫剧唢呐更强调“高亢、粗犷”,带有戏曲唱腔的“韵律感”;技法上,融入了豫剧的“滑音”“甩腔”“哭腔”等润腔技巧,如通过气口变化模拟唱腔的抑扬顿挫;曲目上,以豫剧经典选段为主,如《花木兰》《穆桂英挂帅》等,且演奏需严格贴合戏曲的情感表达,而普通唢呐则更侧重民间乐曲或通用旋律,风格更为多样。 -

豫剧唢呐独奏适合在什么场合欣赏?

豫剧唢呐独奏的感染力极强,适合多种场合:一是传统戏曲晚会,作为独立节目展现乐器魅力;二是民俗活动,如庙会、节庆庆典,其热烈欢快的节奏能烘托喜庆氛围;三是音乐会,通过《百鸟朝凤》《豫韵》等曲目,展现唢呐的艺术深度;四是文化体验活动,如非遗展演,让观众感受中原文化的独特韵味,在影视配乐或综艺节目中,豫剧唢呐也常用于增强地域文化特色。