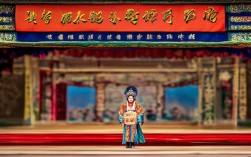

京剧《闹天宫》作为传统猴戏的巅峰之作,以孙悟空大闹天庭的传奇故事,承载着京剧艺术的武打精粹与人物塑造智慧,而在众多演绎者中,李少春塑造的孙悟空堪称经典范式——他不仅以扎实的武生功底为根基,更以“形神兼备”的表演革新,让这一角色从神话符号升华为有血有肉的英雄形象,成为京剧史上不可逾越的艺术丰碑。

李少春(1919-1984)出身梨园世家,自幼习武,后拜周信芳为师,兼学盖叫天、李兰亭等武生名家的表演精髓,他主张“戏以人立,人以戏传”,在《闹天宫》的创排中,既尊重传统“猴戏”的程式规范,又融入对人物性格的深度挖掘,1950年代,他对传统《闹天宫》进行改编,删减了冗长枝蔓,强化了“反抗压迫”的核心主题,使孙悟空的形象从单纯的“闹剧”主角,转变为追求自由、不屈强权的象征,契合了新时代的艺术精神。

其表演特色可概括为“技为戏用,形神合一”,具体体现在多个维度:

| 表演元素 | 具体表现 | 艺术价值 |

|---|---|---|

| 身段设计 | 突破传统武生“硬开打”的套路,融合北派武生的矫健与南派武戏的灵动:如“偷桃盗丹”中,以“云手”衔接“鹞子翻身”,身形如猴般敏捷;“大闹蟠桃会”时,用“矮子步”穿梭于桌案间,既显猴的顽皮,又暗藏机警。 | 打破武生表演的程式化束缚,让身段成为刻画人物性格的语言,赋予孙悟空“猴性”与“人性”的双重特质。 |

| 武打编排 | 创新设计“棍法组合”:将“棍花”“缠头扫”“拦腰棍”等基础技巧,与“旋子跳”“劈叉蹦子”等跳跃动作结合,形成“棍随身走、身随棍动”的流畅节奏,尤其在“战哪吒”一场,通过“双打”“群打”的层次递进,将武打从“炫技”升华为“戏剧冲突”的外化。 | 兼具技巧性与戏剧性,武打场面不仅震撼视觉,更成为推动情节、展现人物反抗精神的重要手段。 |

| 念白处理 | 突破“京白纯口语化”的传统,在俏皮活泼中融入韵白的韵律感:如“俺老孙来也”一句,“俺”字带方言腔调,“老孙”二字拖腔上扬,“也”字戛然而止,既显猴王的张扬,又透出几分天真;“弼马温”的自嘲与“齐天大圣”的宣言,通过念白的轻重缓急,形成性格对比。 | 念白成为塑造人物内心世界的窗口,让孙悟空的机敏、傲气与委屈通过声音层次得以立体呈现。 |

| 表情神态 | 以“眼神”为核心,构建人物心理变化的轨迹:初上天庭时,眼神滴溜溜转动,透着对天庭的好奇与试探;被天兵围困时,怒目圆睁,眼白微凸,展现不屈的斗志;被压五行山时,眼神从愤怒转为不甘,最后定格为悲悯,暗含对自由的永恒渴望。 | 细腻的表情刻画,让孙悟空从“神话角色”变为“有情感、有思想的艺术形象”,引发观众共情。 |

李少春的《闹天宫》之所以成为经典,在于他实现了“技”与“艺”的完美统一,他不仅将武生行当的“翻、打、扑、跌”推向极致,更通过表演赋予孙悟空超越时代的文化内涵——他笔下的孙悟空,既有反抗强权的斗争精神,也有对自由的执着追求,更有对“正邪”的独立思考,这种“英雄人格”的塑造,让《闹天宫》超越了单纯的武戏范畴,成为具有深刻人文内涵的舞台艺术。

从舞台影响来看,李少春的版本被中国京剧院定为“经典保留剧目”,全国数十个院团移植改编;1961年,他主演的同名戏曲艺术片《大闹天宫》上映,让这一形象走向全国,甚至影响了对孙悟空形象的影视改编,后世如李光羲、张春华等演员在演绎猴戏时,均不同程度借鉴了他的表演理念,足见其艺术生命力。

FAQs

问:李少春的《闹天宫》与传统版本相比,有哪些核心区别?

答:传统《闹天宫》侧重“猴戏”的技巧展示,如“踩跷”“翎子功”等,情节上更偏向神话闹剧;李少春的版本则强化了人物塑造与主题表达:一是删减了冗余情节,聚焦“借扇盗丹—大闹蟠桃—战天兵—被压五行山”的主线,节奏更紧凑;二是赋予孙悟空反抗压迫的时代精神,将“闹天庭”解读为对权威的挑战,深化了主题;三是表演上融合文武生特色,既重武打技巧,也重念白、表情的细腻刻画,让角色更立体。

问:李少春塑造的孙悟空形象为何能成为京剧经典?

答:其经典性源于三方面:一是“形神兼备”的表演革新,他将武生技巧与人物性格深度融合,让孙悟空的“猴性”与“人性”统一,突破了传统猴戏“重形不重神”的局限;二是契合时代精神的主题升华,在20世纪50年代的社会背景下,孙悟空的反抗精神与追求自由的理想,引发观众共鸣;三是艺术传承的开放性,他既保留传统程式的精华,又大胆创新,为后世提供了可借鉴的范式,使《闹天宫》成为跨越时代的艺术符号。