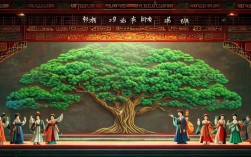

京剧《赵氏孤儿》作为传统骨子老戏,取材于《史记·赵世家》及元杂剧,讲述了春秋时期程婴忍辱负重、舍子救孤,最终为赵氏家族平反的忠义故事,而马派艺术大师马连良先生塑造的程婴,更是将这一角色提升至“外枯中膏、似淡实浓”的境界,成为京剧史上“衰派老生”的典范之作。

马派《赵氏孤儿》的精髓,在于对“忠义”二字的立体化诠释,程婴作为草泽医生,身份卑微却心怀大义,马连良以“巧、俏、帅”的表演风格,打破了传统老生“正襟危坐”的刻板印象,他的唱腔融合了余派(余叔岩)的醇厚和谭派(谭鑫培)的灵动,在《白虎堂》《搜孤救孤》等核心场次中,通过“巧劲”传递人物的内心波澜:面对屠岸贾的威逼,唱腔如“白虎堂上奉了命”一句,以苍劲的“嘎调”表现程婴的隐忍与决绝;而与公主托孤时的“二黄导板”,则用低回婉转的旋律,将肝肠寸断的悲情化作“此时无言胜有声”的舞台张力。

念白方面,马连良创造性地将“韵白”的庄重与“京白”的生活感结合,程婴向公孙杵臼说明救孤之计的念白,字字清晰如珠落玉盘,既显草野之人的机敏,又暗藏“士为知己者死”的决绝;而在法场与公孙杵臼对质的“大段念白”,则以节奏的疾徐变化,营造出“假戏真做”的紧张感,让观众在“程婴卖孤”的谎言中,触摸到角色内心的滚烫热血。

身段表演上,马派程婴更以“衰中见神”著称,年迈的程婴步履蹒跚,却通过“矮子步”“颤袖”等细节,将老迈之态与坚韧之心融为一体,尤其在《盘门》一折,程婴怀抱假儿“赵氏孤儿”,面对屠岸贾的盘诘,他时而佯装痴呆、时而故作惊慌,通过眼神的闪烁与手势的颤抖,将“忍辱负重”四字具象为可感的舞台形象,这种“衰派”并非颓丧,而是以柔克刚的生存智慧,恰如马连良所言:“老生要演‘老’,更要演‘魂’。”

以下是马派《赵氏孤儿》经典场次的表演特色简表:

| 场次 | 核心情节 | 马派表演特色 | 艺术效果 |

|---|---|---|---|

| 《白虎堂》 | 程婴被迫献孤 | “嘎调”唱腔配合顿挫念白 | 突显程婴内心的矛盾与隐忍 |

| 《搜孤救孤》 | 程婴与公孙杵臼定计 | 韵白与京白交织,眼神机警 | 营造“假戏真做”的紧张氛围 |

| 《法场》 | 公孙杵臼就义 | 水袖颤抖、步履蹒跚的“衰派”身段 | 将忠义精神具象化为舞台张力 |

马派《赵氏孤儿》之所以成为经典,不仅在于其唱念做打的精妙,更在于马连良对人物精神内核的深度挖掘,他笔下的程婴,不是简单的“忠义符号”,而是在乱世中挣扎求生却始终坚守道义的“小人物”,这种“平凡中的伟大”,恰是中国传统美学“以形写神”的极致体现,马派传人如朱强、张克等仍在传承此剧,让程婴的忠义精神在当代舞台上焕发新生。

FAQs

问:马派《赵氏孤儿》与其他派别(如麒派)的程婴有何不同?

答:麒派(周信芳)程婴更侧重“悲壮激越”,以“架子花脸”的气势融入老生表演,念白苍劲如裂帛,强调“外放”的情感张力;马派则追求“巧中见稳”,唱腔华丽细腻,身段以“衰派”的含蓄见长,通过细节刻画人物的内心层次,更显“内敛中的深沉”。

问:程婴作为“衰派老生”,如何避免表演显得颓丧?

答:马派通过“形衰神不衰”的表演理念化解这一问题,例如程婴的“颤步”并非单纯表现衰老,而是配合眼神的坚定(如托孤时的目光如炬)、手势的利落(如搜孤时的快速动作),让观众感受到角色内心的“韧劲”,使“衰”成为衬托忠义的底色,而非颓废的表象。