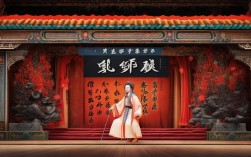

豫剧作为中国五大戏曲剧种之一,以其高亢激越的唱腔、质朴生动的表演和浓郁的地方特色,在中原大地上流传百年,而在众多豫剧经典剧目中,《唐成审诰命》(又名《七品芝麻官》)无疑是极具代表性的作品,它不仅塑造了“唐成”这一深入人心的艺术形象,更通过一系列精彩的“段”,将民间智慧、官场百态与法治精神巧妙融合,成为豫剧舞台上常演不衰的传奇。

《唐成审诰命》的故事背景设定在明朝嘉靖年间,主角唐成出身贫寒,历经坎坷考中进士,却被外放为“七品知县”,管辖保定府清苑县,剧中围绕“诰命夫人”严雪竹仗势欺人、谋害人命的案件展开:严雪竹是权臣严嵩的侄媳,其子横行乡里,被平民郭纯阳所杀,反诬郭家谋反,唐成在接到诉状后,深知此案牵涉权贵,稍有不慎便会招来杀身之祸,但他并未退缩,而是以“当官不为民做主,不如回家卖红薯”为信念,巧妙周旋于朝廷与地方势力之间,最终凭借智慧与勇气,将诰命夫人绳之以法,还百姓公道。

唐成的形象塑造,是《唐成审诰命》的核心魅力所在,他貌不惊人、官职卑微,却有着“金刚怒目”的刚正与“菩萨心肠”的仁爱,在表演中,演员通过独特的“段”刻画其性格:其一为“骑驴上任”的喜剧性身段,唐成骑着毛驴赴任,步履蹒跚却意气风发,演员通过夸张的驴步、诙谐的表情,将小人物的乐观与自信展现得淋漓尽致,这段表演既接地气又充满生活气息,让观众在笑声中感受到角色的鲜活,其二为“升堂审案”的智慧性念白,面对诰命夫人的威逼利诱,唐成不卑不亢,用方言俚语与官腔形成反差,既有“我是你的父母官,不是你的门下走狗”的铿锵有力,也有“你说你是诰命夫人,我唐成还是钦差大人呢”的机智幽默,这些念白语言质朴却充满张力,将小人物对抗强权的勇气刻画入木三分。

唱腔是豫剧的灵魂,《唐成审诰命》中的经典唱段更是广为流传,其中最著名的当属“当官不为民做主,不如回家卖红薯”,这句唱词并非孤立存在,而是出现在唐成决心与权贵对抗的关键时刻:他深夜独坐县衙,面对灯烛,唱出“七品县官小如芝麻,保定府里出了奇案;严嵩的亲侄媳欺压百姓,我唐成若是不管,良心难安!当官不为民做主,不如回家卖红薯,卖红薯!”这段唱腔以豫剧“豫东调”为基础,旋律跌宕起伏,既有高亢激越的“炸音”,展现唐成的决心,又有低回婉转的“行腔”,流露其对百姓的同情,唱词通俗易懂却直击人心,将“民为邦本”的朴素思想转化为艺术力量,成为无数豫剧爱好者的“心头好”。

除了核心唱段,剧中“诰命夫人”与唐成的对峙片段也极具戏剧张力,诰命夫人身着华服、盛气凌人,以“严嵩是我叔父”为依仗,呵斥唐成“以下犯上”;唐成则不慌不忙,以“王子犯法与庶民同罪”反驳,甚至故意拖延审案,暗中搜集证据,这段表演中,演员通过“文戏武唱”的方式,将语言的交锋与动作的张力结合:诰命夫人的“抖袖”“甩头”显其骄横,唐成的“蹉步”“捋髯”显其沉稳,二人一强一弱、一正一邪的对比,让剧情冲突达到高潮,也让“法治面前人人平等”的主题更加鲜明。

《唐成审诰命》的成功,不仅在于其精彩的故事与表演,更在于它承载的文化价值,它通过唐成的形象,传递了“不畏权贵、公正司法”的精神,这在封建社会难能可贵,在当代依然具有现实意义,自1959年豫剧大师牛得草首演此剧以来,历经数代艺术家的传承与创新,已成为豫剧的“金字招牌”,无论是传统舞台上的“驴步”“髯口功”,还是现代改编中的舞台美术、音乐配器,都在保留经典“段”的基础上不断突破,让这部老剧焕发出新的生机。

相关问答FAQs

Q1:《唐成审诰命》中的“当官不为民做主,不如回家卖红薯”是如何成为经典台词的?

A:这句台词之所以深入人心,首先源于其“接地气”的表达。“卖红薯”是民间常见的小营生,与“七品县官”形成强烈反差,既体现了唐成出身贫寒的底色,也彰显了他“权为民所用、利为民所谋”的朴素价值观,在剧中,这句台词出现在唐成面临权威压迫的关键抉择时刻,唱腔高亢有力,情感真挚饱满,将小人物的勇气与担当推向极致,它超越了戏曲范畴,成为社会对公职人员的期许符号,因此广为流传。

Q2:豫剧《唐成审诰命》中的“唐成”形象为何能跨越时代,引发观众共鸣?

A:唐成的形象之所以具有持久生命力,核心在于其“真实”与“立体”,他并非完美无缺的英雄,而是有缺点的小人物——他会害怕、会犹豫,但最终能坚守正义;他语言幽默、行为质朴,让观众觉得亲切可信,更重要的是,他代表了“平民正义”:在强权面前,普通个体也能凭借智慧与良知守护公平,这种“以小见大”的叙事,以及对“公正”“为民”等永恒价值的弘扬,让唐成形象在不同时代都能引发观众的共情。