柳琴戏是中国戏曲宝库中独具特色的地方剧种,主要流行于山东南部、江苏北部、河南东部及安徽北部的广大地区,因其唱腔高亢激越、尾音翻高拖长,具有极强的“拉魂”魔力,又被亲切地称为“拉魂腔”,作为国家级非物质文化遗产,柳琴戏承载着鲁南苏北一带民众的文化记忆与审美情趣,其历史可追溯至清代中叶,在漫长的发展过程中,不断吸收民间小调、地方歌舞等艺术元素,逐渐形成了今天兼具质朴与灵动的艺术风貌。

柳琴戏的起源与历史演进

柳琴戏的雏形形成于清代乾隆年间,最初是山东临沂、枣庄一带农民在农闲时节演唱的“拉魂腔”民间艺术,早期的表演形式极为简单,演员仅用竹板敲击节奏,以方言土语为载体,演唱内容多为民间传说、生活趣事,被称为“唱门子”或“跑坡”,这种艺术形式因贴近生活、语言通俗,迅速在苏鲁豫皖交界地区传播开来。

至清代末年,“拉魂腔”逐渐分化为不同流派,其中在山东临沂一带发展的被称为“柳琴调”,在江苏徐州一带的则称“淮海戏”,而流行于枣庄、滕州一带的柳琴调,因吸收了当地柳琴书的伴奏形式,以柳叶琴为主要乐器,最终定名为“柳琴戏”,20世纪初,柳琴戏开始从农村走向城镇,出现了半职业性的戏班,表演形式也从“对子戏”“三小戏”发展为能够演绎大型历史故事的“本戏”。

新中国成立后,柳琴戏迎来了发展的黄金时期,1954年,山东省成立了首个专业柳琴戏剧团——临沂专区柳琴剧团(今临沂柳琴戏传承保护中心),对传统剧目进行整理改编,对唱腔、伴奏进行规范化革新,将原本仅用柳叶琴、梆子伴奏的乐队扩展为包含二胡、琵琶、笛子等民族乐器的完整编制,唱腔在保留“拉魂”特色的基础上,融入了板式变化体的结构,增强了音乐的表现力,这一时期,创作了《喝面叶》《沂蒙红嫂》等经典剧目,使柳琴戏的影响力从地方走向全国。

柳琴戏的艺术特色

柳琴戏的艺术魅力集中体现在其独特的唱腔、伴奏、表演及语言风格上,这些元素共同构成了它“土中见雅、俗中蕴情”的审美特质。

唱腔:“拉魂”之音,直抵人心

柳琴戏的唱腔以“腔韵悠长、高亢激越”著称,其核心特征是尾音的翻高拖腔,俗称“拉腔”或“拉魂腔”,这种唱腔结构灵活,不受固定板式束缚,可根据人物情感自由发挥,既能表现欢快热烈的喜悦,也能抒发悲怆深沉的哀伤,男女声腔差异明显:男腔多用“吼”或“炸”的发声方式,粗犷豪放,如《王小赶脚》中王小赶路的唱段,节奏明快,充满乡土气息;女腔则细腻婉转,常以“小嗓”演唱,尾音婉转上挑,如《喝面叶》中刘氏的唱段,将泼辣与温柔的性格展现得淋漓尽致,柳琴戏的唱腔中大量运用衬词,如“哎嗨呦”“咿呀哟”等,既增强了口语化的生活感,又形成了独特的音乐标识。

伴奏:柳叶琴为魂,打击乐为骨

柳琴戏的伴奏以柳叶琴(又称“土琵琶”)为核心乐器,这种乐器外形似柳叶,共四根弦,音色清亮高亢,与唱腔的“拉魂腔”相得益彰,被誉为“戏魂”,早期伴奏仅有柳叶琴和梆子,梆子负责掌控节奏,柳叶琴则通过滑音、颤音等技巧模仿人声,与唱腔形成“你中有我、我中有你”的融合,后来逐渐加入中阮、二胡、扬琴等乐器,丰富了和声层次,但柳叶琴的主导地位始终不可替代,打击乐方面,保留了“紧打慢唱”“慢打紧唱”的传统技法,通过鼓板的节奏变化推动剧情发展,营造或紧张或舒缓的氛围。

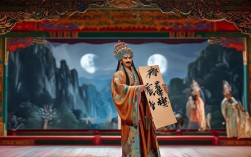

表演:生活为源,质朴传神

柳琴戏的表演风格源于民间生活,动作朴实无华,注重“以情带形,形神兼备”,传统表演中,“三小戏”(小生、小旦、小丑)占比很大,表演者通过细腻的眼神、手势和身段,将普通人的喜怒哀乐刻画得入木三分,丑角的表演尤为出彩,通过“矮子步”“扇子功”等技巧,既插科打诨调节气氛,又暗含对生活的幽默观察;旦角的“水袖功”“手帕功”则柔美灵动,常用来表现女性角色的羞涩、激动或哀怨,新中国成立后,柳琴戏在表演上融入了京剧、昆曲等剧种程式化的动作,但始终保留了“贴近生活、源于生活”的底色,形成了“土而不俗,俗而有趣”的独特韵味。

语言:方言为韵,生动鲜活

柳琴戏以鲁南方言(临沂、枣庄一带)和苏北方言(徐州、连云港一带)为基础,语言质朴直白,充满乡土气息,唱词和念白大量使用民间谚语、歇后语,如“外甥打灯笼——照旧(舅)”“黄鼠狼给鸡拜年——没安好心”等,既通俗易懂,又增强了戏剧的趣味性和真实感,这种方言特色不仅让当地观众倍感亲切,也成为柳琴戏区别于其他剧种的重要标志。

代表剧目与传承现状

柳琴戏的剧目题材丰富,既有反映民间生活的“三小戏”,也有演绎历史传奇的“袍带戏”,还有歌颂时代精神的现代戏,这些剧目共同构成了柳琴戏的艺术宝库。

传统剧目:生活百态,烟火气浓

传统柳琴戏多取材于民间故事和历史传说,以表现家庭伦理、爱情婚姻、社会讽刺为主,代表剧目包括:

- 《喝面叶》:通过泼辣的“刘氏”与丈夫“陈士铎”之间因一碗面叶引发的矛盾,展现了古代市井生活的喜怒哀乐,是柳琴戏“丑角戏”的经典。

- 《王小赶脚》:以“王小”赶脚(雇驴代步)的经历为线索,串联起沿途的风土人情和趣事,唱腔欢快活泼,充满生活气息。

- 《张郎与丁香》:改编自民间传说,讲述书生张郎与妻子丁香的爱情波折,情节曲折,唱腔感人肺腑。

- 《墙头记》:讽刺不孝之子,通过“二子争墙”的荒诞故事,揭示人性贪婪与伦理道德,具有深刻的社会意义。

现代戏:时代脉搏,家国情怀

新中国成立后,柳琴戏工作者创作了大量反映时代变迁的现代戏,将传统艺术与现实主义结合,代表剧目包括:

- 《沂蒙红嫂》:取材于沂蒙山区的真实故事,歌颂红嫂用乳汁救伤员的感人壮举,成为红色经典的戏曲作品。

- 《龙泉剑》:以反腐倡廉为主题,通过官员“李明”与贪官“王霸”的斗争,传递正义必胜的信念。

- 《情满新农村》:展现乡村振兴背景下,农村青年的奋斗与爱情,唱腔融入流行元素,贴近年轻观众审美。

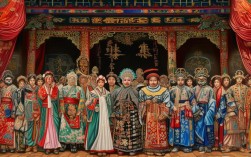

传承现状:守正创新,薪火相传

作为国家级非物质文化遗产,柳琴戏的传承与发展始终受到重视,山东、江苏等地均设有专业柳琴戏剧团,其中临沂柳琴戏传承保护中心、枣庄市柳琴剧团等是重要的传承基地,在人才培养方面,通过“戏曲进校园”“拜师收徒”等方式培养青年演员,如临沂艺术学校开设柳琴戏专业,系统培养唱腔、表演人才,在剧目创新上,既保留传统剧目的精髓,又尝试将柳琴戏元素融入交响乐、舞剧等艺术形式,扩大受众群体。

柳琴戏的传承仍面临挑战:年轻观众流失、市场萎缩、传统技艺后继乏人等问题突出,为此,各地通过数字化手段(如录制经典剧目、建立线上数据库)、举办柳琴戏文化节等方式,让这一古老艺术焕发新的生机。

柳琴戏基本信息表

| 项目 | |

|---|---|

| 别称 | 拉魂腔、拉花腔 |

| 流行区域 | 山东南部(临沂、枣庄、济宁)、江苏北部(徐州、连云港)、河南东部(商丘)、安徽北部(宿州) |

| 形成时间 | 清代中叶(18世纪中后期) |

| 主要声腔 | 主调腔(拉魂腔)、腔韵(男女腔差异明显,尾音翻高拖腔) |

| 伴奏乐器 | 柳叶琴(核心)、梆子、二胡、中阮、扬琴等 |

| 表演特色 | 朴实无华、贴近生活,“三小戏”突出,丑角、旦角表演尤佳 |

| 代表剧目 | 传统戏《喝面叶》《王小赶脚》《墙头记》;现代戏《沂蒙红嫂》《情满新农村》 |

| 传承地位 | 国家级非物质文化遗产(2006年列入第一批国家级非遗名录) |

相关问答FAQs

问题1:柳琴戏与同属“拉魂腔”的泗州戏、淮北梆子有哪些异同?

解答:柳琴戏、泗州戏、淮北梆子同源于清代“拉魂腔”,但因流行地域和吸收的艺术元素不同,存在明显差异,相同点在于:唱腔均以高亢激越的“拉魂腔”为特色,语言均使用方言,题材贴近民间生活,不同点主要体现在:①伴奏乐器:柳琴戏以柳叶琴为主,泗州戏以泗州琴(形似柳琴但形制不同)为主,淮北梆子则以梆子、板胡为主;②唱腔风格:柳琴戏唱腔更“炸”,尾音翻高幅度大,泗州戏唱腔更婉转,带有“腔韵”,淮北梆子则梆子味更浓,高亢粗犷;③表演形式:柳琴戏“三小戏”占比大,泗州戏舞蹈性强(如“走云手”“碎步”),淮北梆子则更侧重武戏和袍带戏。

问题2:普通人如何快速入门欣赏柳琴戏?

解答:对于初次接触柳琴戏的观众,可从以下几方面入手:①先听经典唱段,如《喝面叶》中刘氏的“大实话”、《王小赶脚》中王小的赶路调,感受其“拉魂腔”的独特韵味;②看代表性剧目,如传统戏《墙头记》或现代戏《沂蒙红嫂》,通过剧情理解柳琴戏的叙事方式和情感表达;③关注表演细节,特别是丑角的“扇子功”和旦角的“水袖功”,体会其生活化的表演风格;④了解方言特色,柳琴戏的唱词和念白带有鲁南苏北方言的幽默与质朴,结合方言更能感受其魅力,可通过“戏曲进校园”活动、地方剧团的线上演出等渠道,近距离体验柳琴戏的艺术魅力。