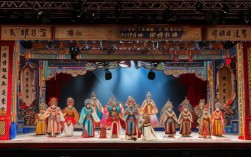

豫剧作为中原文化的瑰宝,以其高亢激越的唱腔、朴实生动的表演和深厚的人文底蕴,深受广大观众喜爱,在众多经典剧目中,《连花庵》以其曲折动人的情节、鲜明的人物形象和浓郁的生活气息,成为豫剧舞台上久演不衰的代表作之一,该剧不仅展现了传统戏曲的艺术魅力,更折射出古代社会的伦理观念与人性光辉,历经百年传承仍焕发着勃勃生机。

《连花庵》的故事背景设定在古代中原地区,围绕贫苦女子尹春娇与书生张延寿的爱情悲剧展开,尹春娇自幼父母双亡,寄居在舅父家中,因舅父贪图钱财,将其强行许配给富家子弟为妾,春娇誓死不从,深夜逃婚途中躲进破败的连花庵,与进京赶考、途中染病的书生张延寿相遇,二人同病相怜,互生情愫,在庵中结为夫妻,然而好景不长,富家子弟带人强抢春娇,张延寿被打成重伤,春娇为保护丈夫被迫暂时屈从,张延寿高中状元,回乡后惩治恶霸,与春娇团圆,但这段历经磨难的往事也让他们对人生有了更深的感悟。

剧中人物塑造极具典型性,每个角色都承载着特定的社会意义和情感内涵,尹春娇作为核心人物,其性格刚烈中带着柔韧,面对强权不卑不亢,对爱情忠贞不渝,她在逃婚时的惊慌无助、与张延寿相遇时的羞怯期盼、被迫屈从时的痛苦绝望,以及最终团圆时的百感交集,通过演员细腻的表演和婉转的唱腔,被刻画得淋漓尽致,张延寿则代表了古代文人阶层,既有寒窗苦读的执着,也有对爱情的珍视,从落魄书生到新科状元的身份转变,不仅是个人命运的转折,也暗含了对“善恶终有报”的传统价值观的肯定,贪婪狠毒的舅父、仗势欺人的富家子弟、善良热心的庵尼等配角,共同构成了一个善恶交织、充满矛盾的社会缩影,使剧情更加丰满真实。

在艺术表现上,《连花庵》充分展现了豫剧的独特魅力,唱腔设计上,既有豫剧常用的【二八板】【慢板】等板式,也有根据人物情感变化创新的【流水板】【飞板】,例如尹春娇在庵中诉说身世时,运用【慢板】拖腔悠长、情感深沉,将悲苦与无奈娓娓道来;与张延寿互诉衷肠时,则以【二八板】节奏明快、婉转缠绵,传递出爱情的甜蜜,表演上,演员的身段、眼神、手势都极具讲究:春娇逃婚时的“圆场”步履踉跄,表现其惊慌失措;庵中与张延寿相认时的“水袖”轻扬,流露其内心波澜;被迫屈从时的“跪步”沉重,彰显其痛苦挣扎,这些程式化的表演动作,在演员的二次创作下,既保留了传统戏曲的韵味,又充满了生活气息,让观众产生强烈的情感共鸣。

音乐伴奏方面,豫剧的文场武场相得益彰,板胡、二胡、笙等乐器为主旋律,营造出或凄清、或欢快、或紧张的氛围;锣鼓经的运用则强化了戏剧冲突,如富家子弟抢人时,急促的“紧急风”鼓点配合演员的翻滚跌打,将紧张激烈的气氛推向高潮,舞美设计虽以传统“一桌二椅”为基础,但通过灯光、布景的巧妙配合,也能有效区分场景:连花庵的破败通过斑驳的灯光和简陋的道具展现,张延寿病中的虚弱则通过暗淡的光线和缓慢的动作体现,虚实结合的手法既突出了人物情感,又为观众留下了想象空间。

作为传统剧目,《连花庵》不仅具有艺术价值,更承载着深刻的文化内涵,它通过尹春娇与张延寿的爱情悲剧,揭示了古代社会中女性地位的卑微与命运的无常,同时也寄托了人们对自由爱情的向往和对公平正义的追求,剧中“善恶有报”“忠贞不渝”的主题,符合中华民族的传统道德观念,至今仍具有现实教育意义,在当代传承中,《连花庵》不断被改编创新,既有对传统唱腔、表演的保留,也有在剧本结构、舞美技术上的现代化尝试,使其既能吸引老戏迷的情怀,也能赢得年轻观众的关注,成为传统戏曲活态传承的典范。

为了让观众更深入地了解《连花庵》,以下通过表格简要梳理剧中核心唱段及其情感表达:

| 唱段名称 | 板式 | 演唱者 | 情感基调 | 经唱词选段 |

|---|---|---|---|---|

| 《哭坟》 | 【慢板】 | 尹春娇 | 悲痛欲绝、对命运的控诉 | “连花庵内哭声哀,父母之恩再难回……” |

| 《夫妻相认》 | 【二八板】 | 尹春娇、张延寿 | 惊喜交加、劫后余生的喜悦 | “一见夫君面珠泪流,夫妻相逢在荒丘……” |

| 《逼婚》 | 【流水板】 | 尹春娇 | 愤慨不屈、对强权的反抗 | “宁为玉碎不为瓦全,任你刀来任你剑……” |

| 《荣归》 | 【飞板】 | 张延寿 | 意气风发、对正义的伸张 | “皇榜高中耀门楣,严惩恶霸慰春闺……” |

《连花庵》的传承与发展,离不开几代豫剧艺术家的心血,从早期豫剧大师们对剧目的打磨,到当代中青年演员的舞台诠释,再到戏曲理论学者的研究与整理,每一个环节都凝聚着对传统文化的敬畏与热爱,这部剧目已成为豫剧剧团的“看家戏”,在基层演出、剧场展演、戏曲节等多种舞台与观众见面,其蕴含的人文精神和艺术魅力,跨越时空,持续感染着一代又一代人。

相关问答FAQs

Q1:《连花庵》中的“连花庵”在剧情中起到了怎样的作用?

A1:“连花庵”是《连花庵》的核心场景,具有多重象征意义,它是尹春娇与张延寿的“避风港”,在二人最无助时提供了庇护,成为他们爱情萌芽与发展的空间;连花庵的破败荒凉与世态炎凉形成对比,暗示了古代社会中底层人民的生存困境;庵中的“尼姑”角色作为旁观者与帮助者,推动了情节发展,也体现了宗教场所的慈悲与人性光辉,可以说,连花庵不仅是物理空间,更是剧情转折、人物情感升华的关键载体。

Q2:豫剧《连花庵》在当代演出中有哪些创新尝试?

A2:为适应现代观众的审美需求,当代《连花庵》在传承传统的基础上进行了多方面创新,一是剧本上,对部分情节进行精简,节奏更紧凑,增强戏剧冲突;二是音乐上,在保留豫剧经典板式的基础上,融入交响乐等现代音乐元素,丰富听觉层次;三是舞美上,采用LED屏、投影等技术,动态展现场景变化,如“逃婚”“病中”等段落通过光影效果增强代入感;四是表演上,年轻演员在继承传统身段的基础上,融入更细腻的情感表达,使人物形象更加立体,这些创新既尊重了原剧的精神内核,又让传统剧目焕发出新的时代活力。