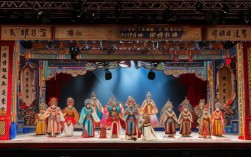

戏曲作为中国传统文化的集大成者,以“唱、念、做、打”为核心,在方寸舞台上演绎着世间百态,舞台上的“桥”不仅是布景,更是情感的容器与叙事的枢纽,从江南水乡的石拱桥到塞外草原的木栈桥,“桥”在戏曲中承载着离别、重逢、抗争等多重意涵,而“坐桥”这一表演程式,通过演员的身段、唱腔与眼神,将人物在特定情境下的内心世界具象化,形成独特的“坐桥全场”艺术景观。

所谓“坐桥”,并非简单的肢体动作,而是戏曲“虚拟性”与“程式化”的集中体现,演员通过“一桌二椅”的简约布景,以坐姿为基础,结合手、眼、身、法、步,在无实物表演中构建出“桥”的空间感,旦角常以“端坐”表现闺阁女子的幽思,水袖轻搭,眼神低垂,唱腔如泣如诉;生角则以“盘坐”演绎文人的踱步沉思,手指轻叩虚拟的桥栏,唱腔中透着踌躇与怅惘;净角则用“虎坐”彰显豪杰的威猛,如《单刀会》中关羽坐镇“船桥”,昂首挺胸,髯口随唱腔颤动,气势如虹,坐桥时的唱腔设计尤为关键,如【二黄慢板】的苍凉、【西皮流水】的明快,皆与人物心境紧密呼应,形成“唱做合一”的感染力。

经典剧目中的“坐桥”场景,往往成为全剧的情感高潮。《白蛇传》中的“断桥”一折,白素贞与许仙在断桥上相会,白素贞的“坐桥”身段既有对许仙的怨怼(身躯微侧,水袖掩面),又有对孩儿的怜爱(轻抚腹部,眼神柔和),梅兰芳先生在此处创新“跪坐”姿态,将悲愤与母爱展现得淋漓尽致;《梁山伯与祝英台》的“长亭送别”,祝英台立于“桥”头,梁山伯“坐桥”抚琴,琴声与唱腔交织,以“静坐”反衬“离愁”,成为越剧经典;京剧《虹桥赠珠》中,水母坐镇虹桥,以“金鸡独立”式坐姿展现神力,武打与身段结合,将“坐桥”的张力推向极致。

不同剧种的“坐桥”表演,因地域文化与审美传统的差异,呈现出多元风貌:

| 剧种 | 代表剧目 | 坐桥情节 | 表演特点 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 《白蛇传》 | 断桥重逢 | 梅派唱腔融合,身段细腻,水袖功突出 |

| 越剧 | 《梁祝》 | 长亭送别 | 唱腔婉转,以情带戏,坐姿端庄含蓄 |

| 川剧 | 《柳荫记》 | 英台送山伯 | 身段灵动,帮腔烘托,坐中带转 |

| 黄梅戏 | 《天仙配》 | 七女送董永(槐桥相会) | 唱腔质朴,生活化坐姿,载歌载舞 |

“坐桥全场”的审美内核在于“以静制动”,在动态的戏曲表演中,坐桥通过“静”的姿态凝聚情感爆发力,如《锁麟囊》中薛湘灵落难后的“桥边独坐”,通过眼神的涣散与坐姿的松弛,展现命运转折后的沧桑,无需过多台词,便让观众共情。“坐桥”承载着戏曲的“写意精神”,演员以身体为笔,在“桥”的虚拟空间中勾勒出人物的精神图谱,实现“三五步行遍天下,六七人百万雄兵”的舞台自由。

相关问答FAQs

Q1:为什么戏曲中“坐桥”场景多以悲剧或离别为主题?

A1:桥在传统文化中常象征“过渡”与“阻隔”,如“鹊桥”虽为重逢,却需一年一度;“断桥”虽名“断”,却承载着无法挽回的离别,戏曲通过“坐桥”这一场景,将人物置于“进退两难”的境地,如《白蛇传》的断桥既是地理阻隔,也是人妖殊途的象征,坐姿的凝滞强化了人物的无力感,因此悲剧或离别主题更能凸显“坐桥”的情感张力。

Q2:不同剧种的“坐桥”表演为何差异较大?

A2:差异源于各剧种的地域文化与审美传统,京剧以“程式严谨”著称,坐桥讲究“身段规范”,如梅派坐桥需保持“三直”(背直、颈直、腿直);越剧源于江南,唱腔柔美,坐桥更重“情态表达”,演员常通过眼神与微表情传递情绪;川剧有“变脸”绝活,坐桥时可通过面部变化丰富人物层次;黄梅戏贴近生活,坐桥姿态更自然,甚至融入舞蹈动作,体现“载歌载舞”的特点,这些差异共同构成了“坐桥全场”的多元艺术风貌。