戏曲作为中国传统文化的瑰宝,其发展历程跨越千年,融合了音乐、舞蹈、文学、美术等多种艺术形式,从先秦时期的乐舞、百戏萌芽,到唐宋参军戏、杂剧的雏形,再到元代杂剧的鼎盛,明代传奇的繁荣,清代地方戏的百花齐放,最终形成了以京剧、豫剧为代表的众多剧种,共同构筑了中国戏曲的璀璨星空。

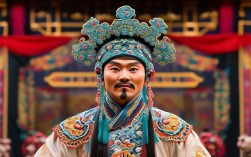

京剧的形成是清代地方戏融合发展的典范,乾隆五十五年(1790年),为庆祝皇帝八十大寿,四大徽班(三庆、四喜、春台、和春)进京献艺,徽剧的二黄腔与汉调的西皮腔逐渐融合,同时吸收昆曲、秦腔、梆子等剧种的艺术元素,于道光年间形成“皮黄腔”为主的京剧雏形,同治、光绪年间,京剧走向成熟,涌现出“老生三鼎甲”(程长庚、余三胜、张二奎)等名家,谭鑫培则集众家之长,创立“谭派”,标志京剧表演艺术体系的形成,20世纪,梅兰芳、程砚秋、尚小云、荀慧生“四大名旦”各创流派,将京剧旦角表演推向高峰,梅兰芳更是通过访美演出,让京剧走向世界,京剧以西皮、二黄为主要腔调,表演讲究“唱、念、做、打”的程式化,行当分生、旦、净、丑,剧目多取材于历史故事,如《霸王别姬》《贵妃醉酒》,兼具典雅与写意,被誉为“国粹”。

豫剧,又称河南梆子,是中原文化的典型代表,其起源可追溯至明末清河南民间小调与民歌的融合,早期多在乡村草台班子演出,唱腔高亢粗犷,贴近百姓生活,清代乾隆年间,《扬州画舫录》中已有“梆子腔”传入北京的记载,可见其当时已具规模,民国时期,豫剧逐渐从农村走向城市,常香玉、陈素真等艺术家对传统唱腔进行改革,常香玉融合豫东调的明快与豫西调的深沉,创立“常派”,代表剧目《花木兰》《穆桂英挂帅》通过“抗美援朝”时期的义演轰动全国,豫剧的唱腔以梆子腔为主,分豫东调(以商丘为中心,音调高亢,花腔丰富)、豫西调(以开封为中心,音调低回,委婉细腻),表演质朴自然,注重生活气息,剧目多反映民间伦理与历史传奇,如《朝阳沟》《秦香莲》,深受中原及北方地区观众喜爱,成为传播最广的地方剧种之一。

京剧与豫剧艺术特色对比: | 项目 | 京剧 | 豫剧 | | ---| ---| ---| | 起源时间 | 清代中后期(19世纪初) | 明末清初(17世纪末) | | 形成地点 | 北京 | 河南 | | 核心腔调 | 西皮、二黄 | 梆子腔(豫东调、豫西调) | | 代表流派 | 梅派、程派、谭派等 | 常派、陈派、崔派等 | | 代表剧目 | 《霸王别姬》《贵妃醉酒》 | 《花木兰》《朝阳沟》 | | 地域特色 | 融合南北,宫廷化、精致化 | 中原乡土气息,质朴生动 |

京剧与豫剧虽同属戏曲艺术,却因地域文化差异形成不同风格:京剧以融合创新见长,成为全国性剧种;豫剧以乡土本色立足,扎根中原沃土,二者的发展历程,既是中国戏曲从多元走向整合的缩影,也是传统文化在时代变迁中传承创新的生动体现,至今仍在舞台上焕发着蓬勃生机。

FAQs:

Q1:京剧和豫剧在表演程式上有何不同?

A1:京剧表演程式更强调“虚拟性”与“写意性”,如“起霸”表现武将出征前的整装,“趟马”用马鞭虚拟骑马动作,且行当分工细致,生、旦、净、丑各有严格的表演规范;豫剧表演更贴近生活,程式相对质朴,如《朝阳沟》中银环下乡的劳动场景,直接模仿挑水、锄地等动作,生活气息浓厚,动作幅度较大,注重“真”与“实”的结合。

Q2:豫剧的“常派”艺术特点是什么?

A2:常派由豫剧大师常香玉创立,核心特点是“刚柔并济、声情并茂”,唱腔融合豫东调的高亢与豫西调的委婉,既能驾驭《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的激昂,也能演绎《穆桂英挂帅》中“辕门外三声炮如同雷震”的深沉;表演上注重人物内心刻画,强调“以情带声、以声塑人”,同时将豫剧从地方小戏发展为具有全国影响力的剧种,其“戏比天大、艺无止境”的精神也成为豫剧艺术的宝贵财富。