《白蛇传》作为中国戏曲宝库中的经典剧目,历经数百年传承与演绎,已成为各剧种争相表现的瑰宝,从南到北,不同声腔的戏曲艺术赋予这个故事独特的地域韵味,让白素贞与许仙的爱情传说穿越时空,持续打动着观众,戏曲《白蛇传》并非简单复述民间故事,而是通过程式化的表演、地域化的唱腔和个性化的行当塑造,将神话传说升华为具有高度艺术感染力的舞台呈现。

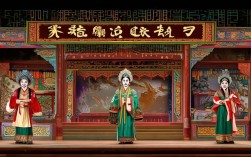

在剧种分布上,《白蛇传》几乎覆盖了所有主要戏曲剧种,每个版本都因地域文化差异而呈现出鲜明特色,越剧的《白蛇传》以“才子佳人”的范式著称,唱腔婉转缠绵,袁雪芬、傅全香等艺术家的演绎将白素贞的柔情与刚烈刻画得入木三分,尤其是《断桥》一折,白素贞的“小生”扮相与许仙的“小生”行当形成情感对位,通过“尺调腔”的哀婉旋律,将生离死别的悲情渲染到极致,京剧的《白蛇传》则更注重文武结合,《金山寺》一折中,梅兰芳饰演的白素贞融合“青衣”的端庄与“刀马旦”的英武,水袖翻飞间展现法力,与法海的“净角”威严形成强烈对比,武打场面火爆激烈,唱腔以【西皮导板】【散板】交替,凸显人仙冲突的紧张感,川剧的《白蛇传》则充满市井趣味与绝技运用,“水漫金山”中,白素贞通过“变脸”展现愤怒,法海的“吐火”与虾兵蟹将的“翻扑”构成夸张的视觉奇观,高腔唱腔高亢嘹亮,语言幽默诙谐,将悲剧故事赋予了川渝特有的“麻辣鲜香”。

| 剧种 | 代表剧目 | 经典片段/唱段 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 越剧 | 《白蛇传》 | 《断桥》“小青妹休要怒气冲” | 唱腔婉转,情感细腻,文戏见长 |

| 京剧 | 《金山寺》《断桥》 | 《金山寺》“杀出了山门把佛堂进” | 文武结合,身段繁复,行当齐全 |

| 川剧 | 《白蛇传》(水斗) | “水漫金山”变脸、吐火 | 绝技运用,火爆热烈,川味浓郁 |

经典情节的戏曲化处理,是《白蛇传》艺术魅力的核心,戏曲擅长通过“折子戏”浓缩矛盾,“借伞”以轻快的对唱与身段展现白素贞与许仙的初遇,油纸伞作为道具,既是定情信物,也暗示了“伞”下缘分的起承转合;“水漫金山”以武打套子和脸谱变化表现冲突,白素贞的水袖翻飞象征法力,法海的禅杖挥舞代表天规,鼓点与锣经的急促变化将矛盾推向高潮;“断桥”则以哀婉的唱腔与身段演绎生离死别,白素贞的跪步、许仙的搀扶、小青的怒斥,通过程式化动作将情感外化,让观众在“唱念做打”中感受故事的悲怆。

人物塑造上,戏曲通过行当分工赋予角色鲜明个性,白素贞在越剧中为“闺门旦”,突出其温婉;在京剧中为“青衣兼刀马旦”,融合端庄与英武;在川剧中为“花旦”,带几分泼辣,许仙的“小生”形象在不同剧种中各有侧重,或憨厚(越剧)或儒雅(京剧),共同构成“痴情书生”的典型,法海作为对立面,京剧的“净角”威严庄重,川剧的“丑角”则带几分滑稽,强化了戏剧冲突的层次感。

艺术特色上,唱腔是《白蛇传》的灵魂,越剧的【尺调腔】如泣如诉,京剧的【西皮流水】明快激昂,川剧高腔的“帮打唱”结合,让情感表达更具穿透力,舞台美术方面,传统戏服的象征意义(如白素贞的白色绣花裙象征纯洁,法海的黑色袈裟象征威严),道具如油纸伞、佛珠、宝剑的运用,都为故事增添了视觉美感,虚实结合的舞台处理让观众在想象中感受神话世界的奇幻。

《白蛇传》在戏曲中的演绎,不仅是故事的传承,更是各剧种艺术特色的集中展现,它以程式化的表演语言、地域化的审美表达,让古老传说在舞台上焕发新生,成为连接传统与现代的文化纽带,也让我们在“唱念做打”中感受到中国戏曲的独特魅力。

FAQs

Q1:戏曲《白蛇传》中白素贞的形象有何特点?

A1:白素贞是集“神性”“人性”“母性”于一体的复杂形象,神性上,她身为蛇仙,法力高强,能呼风唤雨;人性上,她对许仙忠贞不渝,为爱反抗天规,展现凡人情感;母性上,在《断桥》中为保护孩子与法海对峙,凸显母爱的坚韧,不同剧种通过行当、唱腔强化其特质:越剧突出其温柔,京剧强调其刚烈,川剧展现其泼辣,共同塑造了一个有血有肉、反抗压迫的女性典型。

Q2:不同剧种的《白蛇传》在表演风格上有何差异?

A2:差异主要体现在唱腔、身段和情感表达上,越剧作为江南剧种,唱腔婉转细腻,以“软语”唱情,身段柔美,侧重情感细腻;京剧融合多声腔,唱腔高亢激昂,身段刚劲有力,文武兼备,冲突感强;川剧以绝技著称,表演火爆热烈,“变脸”“吐火”等技艺增强视觉冲击,语言幽默,带有川渝地域的市井气息,这些差异源于各剧种的地域文化、审美传统和表演体系,使同一故事呈现出多元的艺术魅力。