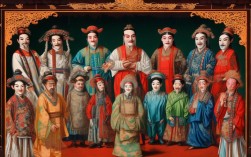

京剧与潮剧,作为中国戏曲艺术的双璧,分别承载着北方宫廷文化的雍容与南方海洋文化的灵动,在历史长河中各放异彩,京剧以“国剧”之誉蜚声海内外,潮剧则以“南国鲜花”之姿扎根潮汕,两者虽艺术风格迥异,却共同构筑了中华戏曲的多元谱系。

京剧形成于19世纪中期的北京,其起源可追溯至乾隆年间(1790年)的“徽班进京”,四大徽班(三庆、四喜、春台、和春)进京献艺,融合汉调(湖北秦腔)、昆曲、梆子腔等声腔,逐渐形成以“西皮”“二黄”为主体的声腔体系,兼具“唱、念、做、打”的综合性表演艺术,京剧的行当划分极为细致,生(老生、小生、武生)、旦(青衣、花旦、刀马旦、老旦)、净(铜锤花脸、架子花脸)、丑(文丑、武丑)各具特色,通过程式化的表演(如“起霸”“走边”“趟马”)塑造人物,音乐上,以西皮(明快高亢)和二黄(深沉苍凉)为基础,衍生出原板、慢板、散板等板式,伴奏以京胡、月琴、京锣鼓为主,形成“文武场”配合的鲜明节奏,代表剧目如《贵妃醉酒》《霸王别姬》《铡美案》,既展现帝王将相的威仪,也演绎市井小民的悲欢,成为中华文化的经典符号。

潮剧则流行于潮汕地区、闽南及东南亚华人聚居地,形成于明末清初,源于宋元南戏与潮州本土艺术的融合,早期称“潮调”“泉潮雅调”,吸收潮州音乐(如潮州大锣鼓、弦诗乐)、民间歌舞(如英歌舞)和傩戏元素,形成以潮州方言为载体的独特声腔,潮剧的唱腔分“轻六”“重六”“反线”“活五”等十种调式,旋律婉转细腻,兼具柔美与苍劲,如《陈三五娘》中的“柳青娘”调,缠绵悱恻,被誉为“南国奇葩”,表演上以文戏见长,注重眼神、水袖和台步的细腻表达,行当虽与京剧类似,但“乌面”(净角)表演更显粗犷豪放,“彩旦”(丑角)则融入潮汕方言的诙谐幽默,伴奏乐器独具特色,椰胡(音色醇厚)、扬琴(清脆明亮)、大锣鼓(气势磅礴)共同构成“潮乐”韵味,代表剧目《苏六娘》《杨令婆辩十本》《刘明珠》多取材于潮汕民间故事,充满乡土气息与人文温度。

两者在艺术风格上差异显著:京剧因融合多地域文化,形成“大气磅礴、程式严谨”的特质,适合表现历史题材与宏大叙事;潮剧则扎根潮汕海洋文化,风格“婉约细腻、贴近生活”,擅长演绎才子佳人与市井伦理,音乐上,京剧以“西皮二黄”为核心,节奏明快;潮剧以潮州方言和十种调式为基础,旋律更具地方色彩,表演上,京剧“武打”“身段”突出,如《长坂坡》中的赵云翻打;潮剧“文戏”“唱功”见长,如《苏六娘》中的“陈三磨镜”唱段,情感真挚动人。

以下是京剧与潮剧的核心特征对比:

| 类别 | 京剧 | 潮剧 |

|---|---|---|

| 起源时间 | 19世纪中期(清代乾隆年间后) | 明末清初 |

| 形成地点 | 北京 | 潮汕地区 |

| 声腔体系 | 西皮、二黄为主 | 轻六、重六、反线等十种调式 |

| 代表剧目 | 《贵妃醉酒》《霸王别姬》《铡美案》 | 《陈三五娘》《苏六娘》《刘明珠》 |

| 艺术特色 | 程式化、武打丰富、节奏明快 | 文戏细腻、方言演唱、旋律婉转 |

| 流行区域 | 全国及海外华人圈 | 潮汕、闽南、东南亚 |

相关问答FAQs

问题1:京剧和潮剧在表演程式上有哪些主要区别?

解答:京剧的表演程式更强调规范化与象征性,如“起霸”(表现武将整装)、“走边”(表现夜间潜行)等动作有固定套路,身段幅度较大,武打场面注重“翻、打、扑、跌”的技巧;潮剧的程式则更贴近生活,动作幅度较小,注重细节刻画,如水袖动作轻柔,眼神交流细腻,文戏中的“折扇”“手帕”等道具运用更贴近日常,整体风格更显生活化与地域性。

问题2:潮剧为何能在东南亚地区广泛传播?

解答:潮剧的传播与潮汕移民历史密切相关,明清至近代,大量潮汕人“下南洋”谋生,潮剧作为乡音载体,成为海外华人思乡的情感寄托,东南亚国家(如泰国、新加坡、马来西亚)的潮汕聚居区建立了众多潮剧社,如新加坡“陶融儒乐社”已有百年历史,潮剧剧目多反映民间伦理与家庭观念(如《苏六娘》的爱情故事),情感表达通俗易懂,语言贴近生活,易于当地华人接受,因此逐渐成为东南亚华人文化的重要组成部分,被誉为“东南亚的乡音”。