豫剧是中国地方戏曲中影响力较大的剧种之一,流行于河南全省及邻近省份的广大地区,因其深厚的群众基础和独特的艺术风格,被誉为“中国第一大地方剧种”,豫剧的历史可追溯至明末清初,它是在河南民间歌舞、说唱艺术的基础上,吸收梆子腔、昆曲等剧种元素逐渐演变而成,早期被称为“河南讴”“河南梆子”,民国时期正式定名为“豫剧,在数百年的发展历程中,豫剧形成了以常香玉、陈素真、崔兰田、马金凤、阎立品等“五大名旦”为代表的艺术流派,各流派在唱腔、表演上各具特色,共同推动了豫剧的繁荣。

豫剧的艺术特色鲜明,集中体现在语言、唱腔、表演三个方面,语言上,豫剧以河南方言为基础,质朴通俗、生动活泼,富有生活气息,尤其擅长表现民间生活和普通人的情感,唱腔上,豫剧属梆子腔体系,以高亢激越、豪放粗犷著称,节奏明快,善于抒发激昂或深沉的情感,其板式丰富多样,包括【慢板】【二八板】【流水板】【飞板】等,二八板】是核心板式,变化灵活,可适应不同剧情和人物情绪的需求,表演上,豫剧注重生活化与程式化的结合,既有夸张写意的身段动作,也有贴近现实的生活细节,如《花木兰》中的“刘大哥讲话理太偏”,通过明快的唱腔和利落的表演,塑造了巾帼英雄的豪迈形象。

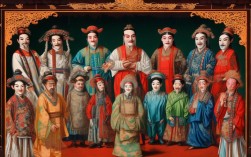

豫剧的行当分类严谨,生、旦、净、丑四大行当各具特色,细分之下又有更丰富的分支,生行包括老生(扮演中老年男性,如《秦香莲》中的陈世美)、小生(扮演青年男性,如《西厢记》中的张君瑞)、武生(扮演擅长武艺的男性,如《黄鹤楼》中的赵云);旦行是豫剧最具表现力的行当,按年龄、身份和性格可分为青衣(扮演端庄女性,如《秦香莲》中的秦香莲)、花旦(扮演活泼少女,如《花为媒》中的张五可)、闺门旦(扮演未出阁的大家闺秀,如《西厢记》中的崔莺莺)、老旦(扮演老年女性,如《对花枪》中的姜桂枝)、彩旦(扮演滑稽女性,如《七品芝麻官》中的诰命夫人);净行俗称“花脸”,多以勾脸谱为标志,分为铜锤花脸(性格刚正,如《铡美案》中的包拯)、架子花脸(性格粗犷,如《将相和》中的廉颇);丑行则分文丑(以念白和表情见长,如《卷席筒》中的张苍)和武丑(擅长武打,如《三岔口》中的刘利华),各行当在表演中都有独特的程式动作和唱腔技巧,共同构成豫剧丰富的艺术表现力。

音乐伴奏是豫剧艺术的重要支撑,其乐队文场、武场分工明确,文场以板胡为主奏乐器,辅以二胡、笙、笛、琵琶等,擅长演奏抒情性旋律;武场则以梆子为主要击节乐器,配合板鼓、锣、钹等,形成强烈的节奏感,烘托剧情气氛,豫剧的唱腔流派众多,常派(常香玉)唱腔刚健明亮、气势磅礴,代表作《花木兰》《穆桂英挂帅》;陈派(陈素真)唱腔细腻委婉、含蓄深沉,擅长塑造悲剧人物;崔派(崔兰田)唱腔醇厚苍凉、悲怆动人,以“苦音”著称;马派(马金凤)唱腔高亢激越、洪亮浑厚,被誉为“洛阳牡丹”;阎派(阎立品)唱腔清新甜美、婉转秀丽,多表现闺阁女性,各流派在继承传统的基础上不断创新,使豫剧唱腔艺术更加丰富多彩。

豫剧的剧目题材广泛,涵盖历史故事、民间传说、现代生活等,既有《花木兰》《穆桂英挂帅》等歌颂英雄的古装戏,也有《朝阳沟》《李双双》等反映时代变迁的现代戏。《花木兰》讲述了女扮男装替父从军的传奇故事,其“谁说女子不如男”的唱段成为豫剧经典;《朝阳沟》则通过城市青年银环下乡务农的经历,展现了新中国成立后农村的新面貌,贴近生活的剧情和语言使其久演不衰;《七品芝麻官》以幽默诙谐的手法塑造了“当官不为民做主,不如回家卖红薯”的清官形象,体现了豫剧讽刺喜剧的独特魅力,这些剧目不仅艺术价值高,更承载了中华民族的传统美德和时代精神。

新中国成立后,豫剧艺术得到了前所未有的发展,政府组织艺人进行改革,整理传统剧目,创作现代戏,同时丰富音乐伴奏,加入中西乐器,增强了表现力,20世纪50年代,常香玉为支援抗美援朝,带领剧团巡回义演,用演出收入捐赠一架战斗机,其爱国精神至今为人传颂,近年来,豫剧通过“豫剧进校园”、数字化传播等方式吸引年轻观众,同时在国际舞台上频繁亮相,成为传播中华文化的重要载体。

相关问答FAQs

问:豫剧与京剧在唱腔和表演上有何主要区别?

答:唱腔上,豫剧属梆子腔体系,以高亢激越、节奏明快为特点,主奏乐器为板胡,常用板式有【慢板】【二八板】【流水板】等;京剧属皮黄腔体系,以西皮、二黄为主要腔调,唱腔婉转细腻,主奏乐器为京胡,板式相对复杂,表演上,豫剧更贴近河南民间生活,动作质朴自然,生活化气息浓厚;京剧则程式化程度更高,讲究“唱念做打”的规范,身段动作更为夸张写意,如京剧的“亮相”“趟马”等程式在豫剧中较少使用,豫剧语言以河南方言为基础,京剧则以“湖广音”为基础的中州韵为准,这也是两者的重要区别。

问:豫剧现代戏为何能广受欢迎且具有持久生命力?

答:豫剧现代戏受欢迎主要源于三方面:一是题材贴近现实,多取材于农村生活、革命历史或社会变革,如《朝阳沟》反映知识青年下乡,《李双双》歌颂劳动模范,剧中人物和故事与观众生活经验高度共鸣;二是语言口语化、生活化,摒弃了传统戏曲的文言唱词,用河南方言和日常对话塑造人物,如“人老心红干劲大”“革命事业任重道远”等唱词朴实易懂;三是音乐与表演的创新,在保留梆子腔特色的基础上,融入民歌、歌剧等元素,唱腔既有传统韵味又有时代感,表演更注重真实情感的流露,打破了传统戏曲“程式化”的束缚,让现代戏既有戏曲美感又有生活温度,因此能跨越时代,持续受到观众喜爱。