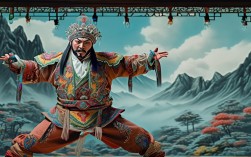

京剧作为中国国粹,其唱词凝聚着深厚的文学性与艺术感染力,其中以“两泪惨”为核心的悲情唱段,更是通过细腻的情感表达与精准的语言锤炼,成为刻画人物命运、传递时代悲音的重要载体,所谓“两泪惨”,并非特指某一剧目,而是对京剧悲剧中人物“双泪”交织、“惨”境深重唱词的统称,这类唱词常通过离别之泪、冤屈之泪、身世之泪等多重意象,展现人物在封建压迫、战争离散、命运捉弄下的悲怆,具有极高的文学考订价值与艺术研究意义。

“两泪惨”唱词的情感内核与文学表达

京剧悲情唱词的“两泪惨”,核心在于“双泪”的情感叠加与“惨境”的命运揭示,以《四郎探母》中的“见娘”唱段为例,杨四郎被辽邦羁留十五年,偷回宋营探母,唱词“未开言不由人珠泪滚滚,千拜万拜拜不过儿的娘亲”,前句“珠泪滚滚”是游子归乡的激动之泪,后句“千拜万拜”暗含忠孝难全的愧疚之泪,双泪交织,将人物撕裂的内心展现得淋漓尽致,此类唱词往往通过“泪”的具象化描写,如“泪如雨下”“泪湿衣襟”“泪洒尘埃”等,结合“惨”的情境铺陈,如“身世飘零”“骨肉分离”“蒙冤受屈”,形成“泪为惨生,惨因泪显”的文学逻辑。

在《六月雪》中,窦娥临刑前的唱词“没来由遭刑宪受此大难,看起来老天爷不辨愚贤”,更是将“冤屈之泪”与“命运之惨”推向极致。“没来由”三字以口语化的直白,道出无辜蒙冤的悲愤,“老天爷不辨愚贤”则是对封建司法不公的血泪控诉,唱词中无直接“泪”字,却字字含泪,将“惨”升华为对社会黑暗的批判,体现了京剧唱词“以情带泪,以泪写惨”的高超艺术手法。

唱词版本的流变与考订

京剧唱词的传承多依赖于口传心授,不同流派、不同时期、不同戏班在传唱过程中,常因地域方言、演员理解、舞台需求等因素产生文字差异,形成“同词多本”的现象,对“两泪惨”唱词的考订,需结合老剧本、流派代表唱腔录音、文献记载等多重资料,梳理其版本流变,还原唱词的原始面貌与艺术演变。

以《四郎探母》的“过关”唱段为例,早期老谱中唱词为“将身儿来至在二堂口,尊一声老娘娘细听儿言”,老娘娘”为北方方言中对母亲的称呼,符合杨四郎辽宋杂居的身份背景,而梅兰芳先生在改编此剧时,将“老娘娘”改为“母亲”,既符合京剧“雅俗共赏”的审美追求,又通过书面化用字提升了唱词的文学性,考订发现,这一改动并非随意为之,而是梅派在“守成”与“创新”间的平衡——既保留了“骨肉相认”的核心情感,又通过语言精炼增强了舞台感染力。

另一典型为《玉堂春》的“苏三起解”,唱词“苏三离了洪洞县,将身来在大街前”,早期版本为“苏三离了洪洞县,身背枷锁站街前”,“身背枷锁”四字虽点明苏三的囚犯身份,但略显直白,后经程砚秋先生改编,改为“将身来在大街前”,以“将身来”的动作描写替代静态的身份说明,既保留了苏三初到街头的茫然,又通过留白给演员表演空间,体现了程派“以简驭繁”的艺术风格,考订此类差异,需结合演员的表演逻辑:程派唱腔以“幽咽婉转”著称,唱词需为唱腔留出“气口”,过满的文字反而会削弱悲情的表达层次。

流派风格对唱词的塑造与影响

京剧流派的形成,不仅在于唱腔的差异,更在于对唱词的独特理解与处理,不同流派的艺术家在演绎“两泪惨”唱词时,常通过文字调整、语气词增减、句式重构等方式,凸显本派的艺术特质,使同一唱词呈现出截然不同的情感张力。

| 以下是梅程两派在处理《霸王别姬》“夜巡”唱段时的唱词差异对比: | 梅派处理 | 程派处理 | 艺术效果差异 |

|---|---|---|---|

| “劝君王饮酒听虞歌” | “劝君王”三字以平起,语气舒缓 | “劝君王”三字以仄起,语气急促 | 梅派突出虞姬的温柔劝慰,程派强调内心的焦灼 |

| “解君忧闷舞婆娑” | “舞婆娑”后加“啊”字拖腔,绵长婉转 | “舞婆娑”后收音干脆,无拖腔 | 梅派以唱腔延伸悲情,程派以字句收束凄凉 |

| “君王意气尽,贱妾何聊生” | “何聊生”三字轻声带过,含蓄内敛 | “何聊生”三字重音强调,撕心裂肺 | 梅派表现“哀而不伤”,程派突出“悲愤欲绝” |

这种差异并非文字优劣之分,而是流派审美取向的体现:梅派尚“中和”,唱词追求“情溶于字,字带情韵”;程派尚“悲怆”,唱词强调“字重千钧,以情催泪”,考订此类唱词差异,需结合流派的艺术主张,方能理解其背后的文化逻辑。

音韵与板式:唱词“惨”情的音乐呈现

京剧唱词的“惨”情表达,离不开音韵与板式的配合。“两泪惨”唱词多押中东辙(如“风”“声”“情”)、江阳辙(如“伤”“肠”“长”),这些韵脚本身带有开阔、绵长的音响特质,能通过“泪”的绵延感强化“惨”的深度,红鬃烈马》中“武家坡”的“一马离了西凉界”,中东辙的“界”字拖腔,既表现王宝钏的孤寂,又暗示归途的遥远,为后续“苦守寒窑十八年”的“惨”境埋下伏笔。

板式选择则直接影响唱词的情感节奏。【二黄慢板】的舒缓适合表现“泪如雨下”的细腻悲情,如《贵妃醉酒》中“海岛冰轮初转腾”,通过慢板的层层推进,将杨玉环的失意之泪娓娓道来;【反二黄散板】的散板断续,则适合表现“哽咽难言”的极致惨烈,如《窦娥冤》中“这都是官吏们无心正法”,通过散板的节奏跳跃,模拟窦娥临刑前的气息紊乱,使唱词的“惨”情具有了听觉上的破碎感,考订唱词的音韵与板式,需从“字”与“声”的关系入手,理解京剧“依字行腔”的艺术规律。

相关问答FAQs

Q1:“两泪惨”是否为京剧中的特定剧目名称?

A:“两泪惨”并非特定剧目名称,而是对京剧悲情唱词的概括性表述,其核心在于“两泪”(如离别泪、冤屈泪、身世泪等双重视角的情感叠加)与“惨”(人物命运的悲惨境遇),常见于《四郎探母》《六月雪》《霸王别姬》《玉堂春》等悲剧剧目,这类唱词通过“泪”的意象与“惨”的情境,集中展现人物在封建社会中的苦难与抗争,是京剧悲剧美学的典型代表。

Q2:不同流派在处理“两泪惨”唱词时,为何会产生文字差异?这种差异是否影响原意?

A:不同流派处理“两泪惨”唱词的文字差异,主要源于三方面:一是地域文化影响,如早期京剧分“京派”与“海派”,京派唱词偏雅,海派偏俗;二是流派艺术主张,如梅派“中和”与程派“悲怆”对唱词情感侧重的不同要求;三是演员个人理解,如对人物内心层次的不同把握,会导致唱词细节的调整(如语气词增减、句式长短变化),这种差异一般不影响原意,反而通过多元化的艺术处理,使同一唱词呈现出不同的情感张力,丰富了京剧的艺术表现力,四郎探母》中“珠泪滚滚”与“泪如雨下”,虽文字不同,但均表达杨四郎的悲怆,只是梅派通过“珠泪”更显含蓄,程派通过“雨下”更显激越,体现了流派间的互补与传承。