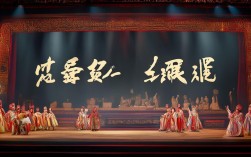

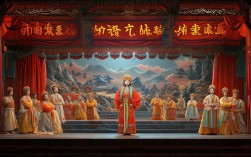

豫剧作为中国最大的地方剧种之一,以其高亢激越、质朴豪放的风格深受观众喜爱,传统剧目中不乏反映家庭伦理、社会教化的故事,“刘云打母”便是其中一部具有典型劝世意义的家庭伦理剧,该剧以古代市井生活为背景,通过刘云与母亲之间的激烈冲突,展现了孝道与人性、冲动与悔恨的深刻主题,至今仍在豫剧舞台上常演不衰,成为探讨家庭关系的重要艺术载体。

从冲突到和解的伦理反思

《刘云打母》的故事围绕贫苦青年刘云展开,刘云自幼丧父,与母亲张氏相依为命,靠打柴为生,张氏因生活困苦加之受人挑唆,渐渐对儿子心生不满,认为刘云“不孝”,对其非打即骂,一日,刘云上山打柴时救下一位迷路的老人,老人感其善良,赠予银两,刘云归家后将银两交给母亲,本想改善生活,却被张氏诬陷为“偷盗”,并遭毒打,刘云心中委屈无处发泄,加之长期积压的怨愤,在与母亲争执中失控,失手推倒母亲导致其受伤,事后,刘云追悔莫及,跪地请罪,张氏见儿子真心悔悟,亦反思自身教育方式不当,最终母子二人冰释前嫌,重归于好,剧情虽简单,却通过“打母”这一极端行为,揭示了家庭矛盾中双方的责任,强调了“孝”与“慈”的辩证关系。

人物分析:复杂性格下的矛盾与救赎

剧中主要人物性格鲜明,推动了情节发展,刘云是典型的传统底层青年形象,他勤劳善良、孝顺母亲,但因长期遭受误解和暴力,性格逐渐变得隐忍压抑,最终在情绪失控下犯下大错,他的“打母”并非本意,而是长期委屈的爆发,事后强烈的悔恨又体现了其本性中的孝道根植,这一矛盾让角色更具悲剧色彩和现实意义,母亲张氏则是一个复杂的悲剧性人物,她既是封建社会底层女性的受害者——生活困苦、精神孤独,又是家庭矛盾的制造者——因无知和偏执对儿子施暴,但最终在儿子的悔悟中幡然醒悟,展现了人性中可救赎的一面,剧中作为“导火索”的邻居或旁人,其挑拨离间的行为也反映了市井环境中人际关系的复杂性,进一步加剧了家庭矛盾。

艺术特色:豫剧程式与情感表达的融合

作为豫剧传统剧目,《刘云打母》充分体现了豫剧的艺术魅力,在唱腔设计上,刘云的唱段多以豫东调为主,旋律高亢激越,尤其在“失手打母”后的悔恨唱段中,通过“哭腔”的运用,将痛苦、自责的情感表现得淋漓尽致;张氏的唱腔则融入豫西调的悲凉,声线沉郁,凸显其内心的委屈与后期的悔悟,表演程式上,演员运用了“甩发”“跪步”“抢背”等传统身段:刘云跪地请罪时的“跪步”,配合颤抖的身躯和含泪的念白,将悔恨之情具象化;张氏受伤后的“甩发”,则通过凌乱的发丝和痛苦的表情,强化了冲突的激烈感,剧中台词口语化、生活化,如“娘啊,儿是您的亲生骨肉啊”等哭诉,贴近市井生活,让观众产生强烈共鸣,增强了剧目的感染力。

剧目核心价值:传统孝道与现代家庭观的对话

《刘云打母》虽以“打母”为戏剧冲突点,但其核心并非宣扬暴力,而是通过这一极端事件反思家庭伦理,在传统儒家文化中,“孝”是家庭关系的基石,但该剧也隐含了对“愚孝”和“专慈”的批判——刘云的冲动源于长期压抑的“孝”与无法宣泄的委屈,张氏的“慈”则因无知异化为暴力,二者共同破坏了家庭和谐,这种双向反思,使剧目超越了简单的“劝善”主题,对现代家庭仍有启示意义:家庭成员间的沟通与理解,比单方面的伦理约束更重要,正如剧中刘云的悔悟:“打娘是儿一时错,不该动手犯天条”,以及张氏的醒悟:“为娘我也太糊涂,错怪孩儿害全家”,双方都认识到自身责任,这才是家庭和解的真正基础。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《刘云打母》中的“打母”情节是否宣扬暴力?

A1:并非宣扬暴力,剧中的“打母”是刘云长期压抑后情绪失控的极端行为,剧情通过刘云事后的深刻悔恨、母亲的谅解以及最终的和解,明确否定了暴力解决问题的方式,其核心目的是揭示家庭矛盾中双方的责任,强调“孝”与“慈”需相互理解、双向奔赴,而非鼓励暴力冲突,本质上仍是传统伦理剧“劝善惩恶”的体现。

Q2:该剧在现代社会有何现实意义?

A2:在现代社会,《刘云打母》的现实意义在于对家庭关系的启示,剧中刘云与母亲的矛盾,本质是沟通缺失与情绪积累的结果,这与当下部分家庭中“代际冲突”“情感隔阂”等问题高度契合,它提醒现代人:家庭成员间应避免以“爱”为名的伤害,学会倾听与理解,通过理性沟通化解矛盾,而非让委屈与误解演变为不可调和的冲突,剧中的双向反思也打破了“单方面要求孝道”的传统思维,倡导平等、健康的家庭关系。