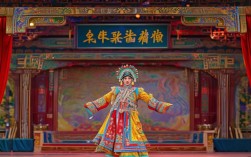

豫剧《抬花轿》作为传统戏曲中的经典喜剧,以其生动的情节、鲜活的人物和浓郁的乡土气息深受观众喜爱,1986年演出的版本(以下简称“86版”)在传承原作精髓的基础上,对表演、唱腔、舞台美术等方面进行了创新性打磨,成为豫剧发展史上的重要里程碑,至今仍被戏迷津津乐道。

《抬花轿》的故事背景设定在明朝,讲述了天官府小姐周月红抛绣球选婿,意外选中尚书府公子吴湘成,在抬花轿的途中发生的一系列妙趣横生的故事,剧中,周月红性格泼辣聪慧,敢于追求真爱;吴湘成则憨厚书卷气,两人从初遇到相知的过程充满喜剧张力,86版在剧情编排上保留了原作的核心冲突与喜剧元素,如“坐轿”“闹洞房”等经典场次,同时通过细节优化让人物形象更加立体,周月红抛绣球时的犹豫与坚定,抬轿途中的“颠轿”表演,以及洞房夜“对诗”的机智应对,均通过演员的细腻演绎,将古代少女的娇憨与果敢展现得淋漓尽致,让观众在捧腹之余感受到人物的情感温度。

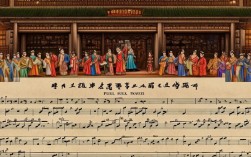

在艺术呈现上,86版的唱腔设计堪称一大亮点,豫剧以其高亢激越的“豫东调”和委婉细腻的“豫西调”著称,86版根据人物性格和剧情需要,巧妙融合了两大声派的特色,周月红的唱段以“豫东调”为主,旋律明快跳跃,如“府门外三声炮花轿起动”一段,通过跳跃的音符和俏丽的拖腔,将出嫁时的喜悦与羞涩表现得鲜活生动;吴湘成的唱腔则多用“豫西调”,低回婉转,如“洞房之中细端详”一段,尽显书生的温文尔雅,86版在传统伴奏基础上加入了少量西洋乐器,如笛子、琵琶的协奏,既保留了豫剧的乡土韵味,又丰富了音乐层次,使得唱段更具感染力,表演方面,主演对身段、表情的把控精准到位,尤其是“颠轿”一场,演员通过模拟轿子的晃动、身体的起伏,配合夸张而不失真实的表情,将抬轿夫的诙谐与新娘的慌乱巧妙结合,成为舞台上的经典瞬间,至今仍被作为戏曲身段教学的范本。

舞台美术的革新是86版的另一大突破,传统戏曲舞台多以一桌二椅为布景,而86版在尊重传统的基础上,尝试写意与写实相结合的场景设计。“天官府”的场景采用了古色古香的门楼、雕花窗棂,通过灯光的明暗变化营造空间层次;“抬花轿”一幕则以红色为主色调,轿身装饰有“龙凤呈祥”的刺绣,背景是写意的山水,既突出了喜庆氛围,又保留了戏曲的虚拟性,服装设计上,周月红的嫁衣采用“十样景”刺绣,裙摆绣有百鸟朝凤,头饰点翠镶嵌珍珠,尽显明代贵族小姐的华美;吴湘成的状元服则用蟒纹玉带,庄重而不失朝气,服饰的色彩搭配与人物性格、剧情氛围高度契合,增强了视觉冲击力。

86版的成功离不开强大的主创团队,以下是86版《抬花轿》主创团队的部分信息:

| 职务 | 姓名 | 备注 |

|---|---|---|

| 导演 | XXX | 豫剧名家,擅长喜剧导演 |

| 主演(周月红) | 虎美玲 | 常香玉弟子,闺门旦代表 |

| 主演(吴湘成) | 吴心平 | 文小生名家,唱做俱佳 |

| 音乐设计 | XXX | 融合传统与西洋音乐元素 |

| 舞美设计 | XXX | 写意与写实结合的创新尝试 |

自1986年首演以来,86版《抬花轿》不仅在全国范围内巡演百余场,吸引了数以万计的观众,还被录制成戏曲电视剧、音像制品,广泛传播于海内外,该剧曾获得“全国戏曲观摩演出”多项大奖,主演虎美玲凭借周月红一角荣获“文华表演奖”,成为豫剧艺术的代表性人物之一,对于年轻观众而言,86版《抬花轿》是了解豫剧的入门佳作;对于老戏迷来说,它则是承载着时代记忆的经典,其艺术价值和文化影响力经久不衰。

相关问答FAQs:

问:86版《抬花轿》的周月红扮演者虎美玲,她的表演有哪些独特之处?

答:虎美玲作为常香玉的弟子,其表演兼具“常派”的大气与闺门旦的细腻,她塑造的周月红,既有大家闺秀的端庄,又不失少女的活泼灵动,在唱腔上,她嗓音甜美,吐字清晰,尤其擅长运用“嗨腔”“滑腔”等技巧,将周月红的情感变化细腻呈现;在表演上,她的“水袖功”“眼神戏”极具感染力,如“颠轿”一场中,通过眼神的惊慌与身体的颤抖,让观众仿佛身临其境感受到轿子的晃动,她将生活化的动作融入戏曲表演,如出嫁时的羞涩低头、洞房中的狡黠一笑,都让人物更加真实可亲,成为豫剧花旦表演的典范。

问:86版《抬花轿》在舞台美术上有哪些创新?这些创新对传统戏曲有何意义?

答:86版《抬花轿》在舞台美术上的创新主要体现在三个方面:一是场景设计的虚实结合,如用纱幕投影表现路途风景,既保留了戏曲“三五步行遍天下”的虚拟性,又增强了视觉层次;二是服装制作的精细化,周月红的嫁衣采用传统刺绣工艺,结合现代剪裁,既符合明代服饰特征,又便于演员表演;三是灯光的运用,通过冷暖光、追光等手段烘托剧情氛围,如“洞房”一场的暖光凸显喜庆,“误会”时的冷光增强紧张感,这些创新并非对传统的颠覆,而是在尊重戏曲美学规律基础上的合理拓展,既丰富了传统戏曲的视觉呈现,又吸引了年轻观众,为豫剧的现代化发展提供了有益借鉴。