在豫剧的民间小调宝库中,《拾棉花》以其浓郁的乡土气息和鲜活的人物形象,成为展现河南农村劳动生活的经典剧目,它源于清末民初的田间地头,最初是农民在劳作时即兴编唱的曲调,后经艺人加工整理,逐渐融入豫剧表演体系,成为兼具娱乐性与教育性的大众艺术。

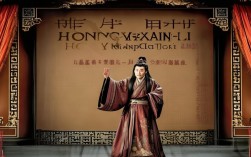

剧情多聚焦农村姑娘在棉花田里的劳动场景,通过拾棉花、对歌、互诉衷肠等情节,展现劳动的艰辛与喜悦,以及青年男女纯真的爱情,主人公通常是勤劳善良的村姑,与邻村的青年在田间相遇,以棉花为媒,唱出对生活的热爱和对爱情的向往,情节质朴却充满生活意趣。

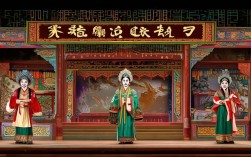

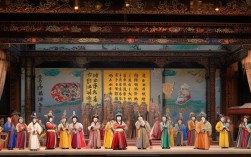

《拾棉花》的艺术魅力在于其接地气的表达,唱腔上,它以豫东调为基础,旋律明快流畅,多用五声音阶,衬词如“哎嗨哟”“咿呀咳”的运用,增强了民歌的韵味;唱词则采用河南方言,“棉花白,棉花轻,拾起棉花喜在心”“东庄的哥哥西庄的妹,棉花地里把对象对”等句子,口语化且富有画面感,让听众倍感亲切,表演时,演员需模拟拾棉花的动作——弯腰、捻花、装袋,配合扇子、手帕等道具,将劳动场景转化为优美的舞蹈语汇,既真实又富有艺术美感。

作为民间小调,《拾棉花》不仅是艺术作品,更是河南农村生活的“活化石”,它记录了特定历史时期农民的劳动方式——手工拾棉花曾是棉花种植的重要环节,剧目通过细节展现了农民的勤劳与智慧;它传递了乐观向上的生活态度,即使在艰苦的劳动中,人们也能发现美、创造美,这种精神内核使其跨越时代,至今仍能引发观众共鸣,在当代,它成为传承河南非遗文化的重要载体,让年轻一代通过戏曲了解祖辈的生活。

| 艺术元素 | 具体表现 | 艺术效果 |

|---|---|---|

| 唱腔特点 | 以豫东调为基础,旋律明快,衬词丰富(如“哎嗨哟”) | 质朴欢快,贴近生活,增强民歌韵味 |

| 唱词特色 | 河南方言,口语化,多生活意象(如“棉花白”“喜在心”) | 地域鲜明,真实可感,引发共鸣 |

| 表演动作 | 模拟拾棉花弯腰、捻花,配合扇子、手帕等道具 | 劳动场景艺术化,增强感染力 |

| 代表唱段 | 《拾花》《对花》等,旋律婉转,情感真挚 | 传递劳动情感,展现青年男女纯真爱慕 |

相关问答FAQs

问题1:《拾棉花》中的唱词为什么多用河南方言?

解答:河南方言的运用是《拾棉花》保持乡土气息的关键,方言中特有的词汇(如“恁”“中”“嘞”)和语调,能够真实还原农村姑娘的说话口吻,增强角色的真实感和亲切感,方言的韵律与豫剧唱腔的旋律高度契合,使唱词更易上口,便于传唱,这也是民间小调“接地气”的重要体现。

问题2:在当代戏曲传承中,《拾棉花》是如何创新发展的?

解答:为适应现代观众的审美,《拾棉花》在传承中进行了多方面创新:一是音乐上,在保留传统豫东调的基础上,融入现代配器元素,如加入古筝、笛子等乐器,丰富音乐层次;二是表演形式上,结合现代舞美技术,通过灯光、投影打造逼真的棉花田场景,增强视觉冲击力;三是传播途径上,通过短视频平台、戏曲进校园等活动,让年轻观众接触这部经典,甚至改编成儿童剧,用更活泼的方式讲述劳动故事,实现非遗文化的活态传承。