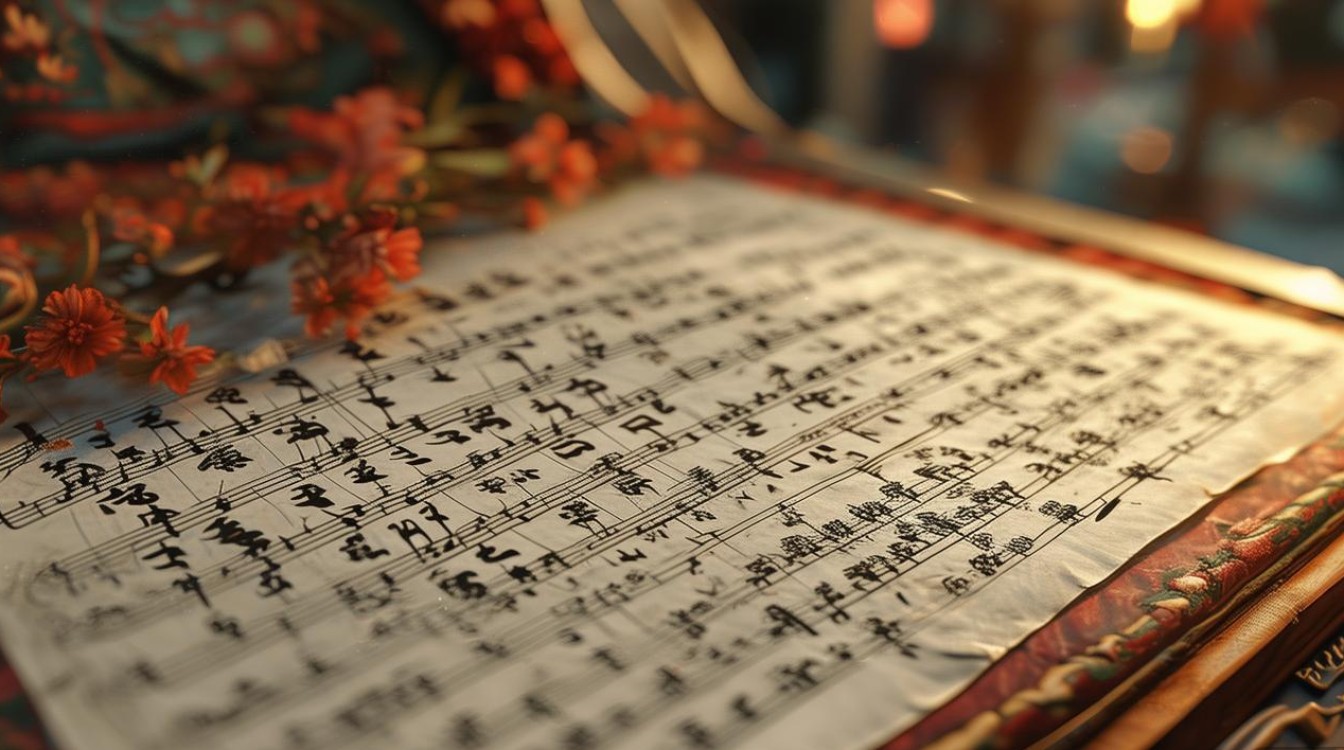

《怜香伴》是清代戏曲家李渔创作的传奇剧本,后经不同剧种移植改编,其中京剧版本虽不及昆曲原版流传广泛,但其曲谱融合了昆曲的雅致与京剧的板腔体特色,成为研究传统戏曲音乐演变的重要文本,剧目以“才子佳人”为底色,通过崔笺云与曹语花两位女子以诗传情、历经波折终得团圆的故事,展现了古代文人的情致与女性情谊的独特表达,其曲谱在音乐设计上既保留了昆曲“水磨调”的婉转细腻,又融入京剧西皮、二黄的板式变化,形成了兼具古典韵味与舞台张力的音乐体系。

从剧目结构看,《怜香伴》全剧共三十出,京剧改编版常选取“香咏”“缔盟”“强婚”“诬陷”“圆驾”等核心场次,曲谱也随之围绕这些情节展开,开篇“香咏”一出,崔笺云在园中赏花,偶闻邻女曹语花所赋之诗,心生倾慕,此时所用曲牌以【懒画眉】为基础,旋律舒缓悠扬,节奏多为散板与一板三眼结合,通过“sol-la-si-do-re-mi-fa”的级进与“do-sol-la”的跳进,模拟少女吟诗时的轻快与含蓄,唱词“欲觅芳踪隔院墙,忽闻清韵绕回廊,诗心一点随云去,错认东风是花香”中,“墙”“廊”“香”等字落在工尺谱的“上尺工”音上,尾音拖长,营造出“余音绕梁”的意境,符合人物初见倾慕时的朦胧心境。

至“缔盟”一出,二人以诗定情,曲谱转为更具叙事性的【山坡羊】与【步步娇】联套。【山坡羊】的板式为一板一眼,节奏稍快,旋律起伏增大,如“我两人,今朝订下三生约,海枯石烂情不薄”一句,“订下”“不薄”等词通过“凡工六五”的连续下行,强化了誓言的坚定;而【步步娇】则回归轻柔,以“四上四尺”的短音组合,表现二人相视而笑的羞涩,此处曲谱巧妙运用了“昆曲唱腔+京剧过门”的形式:唱段部分严格遵循昆曲的“依字行腔”,每个字的声调(平上去入)对应工尺谱的音高走向,如“订”字为去声,对应“尺工上”的上扬旋律;过门部分则加入京剧的“八大仓才”锣鼓点,以“仓才乙才仓才”的节奏衔接,使唱腔与伴奏自然过渡,既保留昆曲的雅致,又增添京剧的舞台节奏感。

“强婚”与“诬陷”两出是剧情的转折点,冲突加剧,曲谱也随之变化,崔笺云被逼嫁他人,曹语花为救友陷入困境,此时唱段多采用西皮二黄的反调板式,如西皮反二黄【慢板】,旋律低沉婉转,节奏由一板三眼转为散板,如“听谗言,嫁祸事,令人心碎”一句,“心碎”二字以“尺工六五”的下行级进,尾音以“颤音”处理,模拟哽咽之声,配合拖长的“啊”音,将人物的悲愤与无助表现得淋漓尽致,伴奏方面,京胡改用软弓,音色更为苍凉,加上琵琶的轮指与中阮的拨奏,形成“悲音满耳”的听觉效果,与此前“缔盟”的欢快形成鲜明对比。

“圆驾”一出作为结局,曲谱回归明快基调,以【西皮流水】与【二黄原板】为主,如“历尽风波终聚首,月下重证白头盟”一句,【西皮流水】的“快板”节奏(每分钟120拍以上)配合“工尺谱中“上尺工上四合四”的紧凑旋律,表现人物劫后余生的喜悦;结尾处则以【二黄原板】的“一板一眼”收束,旋律上扬至“高音do”,以“sol-sol-do-do”的重复音强化团圆的圆满感,锣鼓点也转为“急急风”转“收头”,舞台气氛达到高潮。

《怜香伴》曲谱的音乐特色还体现在对“男女同调不同腔”的处理上,传统京剧以“生旦净丑”分行当设计唱腔,而此剧中崔笺云(旦)与曹语花(旦)均为女性角色,曲谱通过“润腔技巧”区分性格:崔笺云的唱腔多用“擞音”(如“mi”音快速上下滑至“re”),表现其温婉含蓄;曹语花的唱腔则加入“颤音”(如“la”音的幅度波动),突出其活泼灵动,曲谱中还融入了江南民歌的元素,如“香咏”出中的【寄生草】曲牌,旋律中的“re-mi-fa-sol”与民歌《茉莉花》片段相似,既符合人物“江南闺秀”的身份,又为音乐增添了地域色彩。

从传承角度看,《怜香伴》京剧曲谱的现存版本多为20世纪中后期的改编本,由艺术家如张君秋、杜近芳等人在演出中整理记谱,这些版本在保留昆骨的基础上,对部分曲牌进行了简化,如原昆曲【滴溜子】中的复杂节奏,在京剧版中改为“垛板”,更利于观众理解;同时增加了“合唱”形式,如“圆驾”出中,以女声合唱伴以“工尺谱”的齐唱,强化了团圆的仪式感,这些曲谱多收录于《京剧曲谱选》《李渔传奇改编京剧集》等文献中,部分音像资料由中国艺术研究院数字化保存,为传统戏曲音乐的传承提供了重要载体。

相关问答FAQs

Q1:《怜香伴》京剧曲谱与昆曲原版曲谱的主要区别是什么?

A1:区别主要体现在三方面:一是音乐结构,昆曲原版为“曲牌体”,每出戏由多个固定曲牌(如【懒画眉】【山坡羊】)联套,而京剧版为“板腔体”,以西皮、二黄的板式(如慢板、原板、流水板)为核心,通过板式变化推动情节;二是唱腔处理,昆曲强调“一字三腔”,旋律细腻婉转,京剧则简化拖腔,加入“喷口”“擞音”等技巧,增强戏剧张力;三是伴奏形式,昆曲以曲笛为主,伴奏旋律与唱腔紧密结合,京剧则以京胡、月琴为主,加入锣鼓点,节奏更为明快,京剧版对部分昆曲曲牌进行了“本土化”改编,如将【步步娇】的江南旋律调整为北方音阶,更符合京剧的审美习惯。

Q2:学习《怜香伴》曲谱时,如何把握昆曲与京剧唱腔的融合技巧?

A2:需从两方面入手:一是“依字行腔”与“板式变化”的结合,昆曲唱腔需严格按字的声调(平上去入)设计旋律,如“诗”字(阴平)用平直的“sol”音,“叹”字(去声)用上扬的“尺工”音,而京剧唱腔需在“依字行腔”基础上,根据情感调整板式,如悲伤时用“慢板”,喜悦时用“流水板”,同时注意“气口”的控制,昆曲的气口细腻,京剧则需在板眼间隙换气,保证节奏稳定;二是“润腔技巧”的运用,昆曲常用“叠音”“颤音”,如“啊”音以“mi-fa-mi”的波动表现缠绵,京剧则加入“擞音”(如“re”音快速上滑至“mi”)和“滑音”(如“sol”音下滑至“la”),需在模仿中体会两种润腔的“度”,既保留昆曲的雅致,又不失京剧的力度,建议先练习昆曲原版唱段,再对比京剧版改编,通过录音慢放分析旋律差异,逐步掌握融合技巧。