《空中剧院》作为中央电视台打造的经典戏曲栏目,自2003年开播以来,始终致力于京剧等传统艺术的传播与推广,成为连接舞台与观众的重要桥梁,京剧《玉堂春》作为栏目的常演剧目,凭借其跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造和经典唱段的传唱,成为无数戏迷心中的“骨子老戏”,也让更多观众通过屏幕感受到京剧艺术的永恒魅力。

《玉堂春》取材于明代公案小说《警世通言》中的“玉堂春落难逢夫”,讲述了名妓苏三与吏部尚书之子王景隆(一说王金龙)的爱情悲剧,最终在“三堂会审”中沉冤得雪的故事,全剧以苏三的命运为主线,串联起“嫖院”、“起解”、“三堂会审”等核心场次,通过苏三的视角,展现了封建社会底层女性的悲惨遭遇与对真情的坚守,同时也揭露了官场的黑暗与司法的腐败,作为京剧青衣行当的代表作,《玉堂春》对演员的唱、念、做、打均有极高要求,尤其是“苏三起解”和“三堂会审”两折,堪称青衣表演的“试金石”。

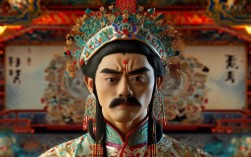

在唱腔设计上,《玉堂春》以【西皮】、【二黄】为主要板式,旋律优美,情感饱满,如“苏三离了洪洞县”的【西皮导板】转【原板】,节奏明快,叙事性强,通过苏三的行路之苦,既交代了案情背景,又流露其对命运的无奈;而“崇老伯他说是冤枉能辩”的【反二黄】,则转为低回婉转的悲腔,将苏三身陷囹圄、有口难辩的绝望与对王景隆的思念层层递进地展现出来,程派创始人程砚秋先生在演绎此剧时,以“脑后音”和“鬼音”的独特发声技巧,赋予苏三唱腔幽咽婉转、如泣如诉的感染力,成为后世演员学习的典范,当代《空中剧院》版本中,李胜素、张火丁等名角的演绎各具特色:李胜素嗓音清亮,台风端庄,在“三堂会审”中既保持了苏三的柔弱,又通过眼神与身段传递出内心的坚贞;张火丁则深得程派精髓,唱腔沉郁顿挫,表演细腻入微,尤其“起解”中的跪步、甩发等动作,将苏三戴着枷锁的狼狈与不屈刻画得入木三分。

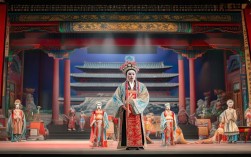

在舞台呈现上,《空中剧院》通过高清镜头和多机位拍摄,突破了传统戏曲舞台的观演限制,观众不仅能清晰看到演员的眼神、水袖的翻飞、台步的轻重,还能通过特写镜头捕捉到唱腔中的气口与情感变化,三堂会审”一折,舞台采用“三公桌”的经典布局,潘必正、刘秉义、王金龙三位官员分坐三面,苏三跪在中央,通过演员之间的眼神交流与台词交锋,营造出紧张而戏剧性的氛围。《空中剧院》的舞美设计也兼顾传统与现代,背景时而以写意的水墨晕染出古代街景,时而以写实的光影烘托公堂的肃杀,既保留了京剧“虚实相生”的美学原则,又增强了视觉冲击力,让年轻观众更容易沉浸其中。

作为一部具有社会批判意义的剧目,《玉堂春》的价值不仅在于其艺术成就,更在于其对人性与时代的深刻反思,苏三从风尘女子到蒙冤被告,最终凭借真情与正义得以昭雪,她的命运既是个人悲剧,也是封建社会的缩影,而《空中剧院》通过现代化的传播手段,让这部百年经典在新时代焕发生机,无论是资深戏迷还是初次接触京剧的观众,都能从中感受到传统文化的深厚底蕴。

以下是关于《空中剧院》京剧《玉堂春》的相关问答:

FAQs

Q1:《玉堂春》中“苏三起解”的经典唱段“苏三离了洪洞县”有何艺术特点?

A:“苏三离了洪洞县”是《玉堂春》中最广为人知的唱段,属于【西皮导板】转【原板】结构,开篇“苏三离了洪洞县,将身来在大街前”以【导板】起腔,高亢激越,既点明苏三的处境,又吸引观众注意力;随后转入【原板】,节奏平稳,叙事性强,通过“苏三离了洪洞县,将身来在大街前,未曾开言我心内惨,过往的君子听我言:哪一位去到南京转,与我那三郎把信传,就说苏三把命断,来生变犬马我当报还”的唱词,既交代了苏三的行路背景,又流露其对王景隆的思念与对命运的悲叹,在演唱上,演员需通过气息的控制,使“洪洞县”“大街前”等字音饱满有力,而“心内惨”“把信传”等处则需放慢节奏,突出情感的转折,整体唱腔既叙事又抒情,展现了京剧“以声传情”的艺术魅力。

Q2:《空中剧院》版本的《玉堂春》与传统舞台演出相比,在呈现上有何创新?

A:《空中剧院》作为电视戏曲栏目,在《玉堂春》的呈现上突破了传统舞台的时空限制,实现了“戏曲+电视”的融合创新,在镜头语言上,采用多机位拍摄和特写镜头,捕捉演员的细节表演,如苏三“起解”中的跪步、甩发,“三堂会审”中的眼神变化等,让观众能清晰看到演员的面部表情和身段技巧,增强了表演的感染力,在舞美设计上,结合传统京剧的写意美学与现代电视技术,如运用LED背景呈现洪洞县的街景、公堂的肃穆氛围,通过光影效果强化戏剧冲突,既保留了京剧“一桌二椅”的简约传统,又丰富了视觉层次,在音频处理上,通过收音技术的优化,使唱腔的韵味、乐器的伴奏更加清晰,让观众在家中也能感受到剧场般的听觉效果,这些创新不仅提升了观赏体验,也让京剧艺术以更贴近现代生活的方式走进大众视野。