京剧《龙凤阁·探皇陵》是传统剧目的经典折子,讲述了明代定国公徐延昭深夜潜入皇家陵园,祭奠先皇、忧思国事的忠义故事,作为铜锤花脸的代表作,裘盛戎在此剧中的徐延昭塑造,堪称“裘派”艺术巅峰,他以唱腔的浑厚苍劲、表演的细腻深沉,将一位老臣的忠勇与忧思刻画得入木三分,成为后世难以逾越的艺术标杆。

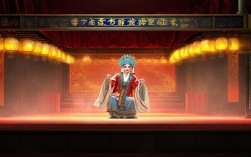

《探皇陵》的剧情背景设定在李艳妃垂帘听政、其父李良图谋篡位的关键时刻,徐延昭作为三代元老,手持先帝所赐的“铜锤大斧”,深知国难当头,深夜独闯皇陵,既是对先帝的缅怀,也是对社稷的忧思,裘盛戎饰演的徐延昭,一出场便奠定了“稳如泰山、重若千钧”的基调——他身着红蟒,腰束玉带,虽年事已高,却步履沉稳,眼神中既有对先帝的敬畏,也有对奸佞的愤懑,一句“叹先皇皇爷晏驾龙归天”的起唱,便如洪钟大吕,瞬间将观众带入肃穆悲怆的氛围。

裘盛戎的唱腔艺术,在《探皇陵》中展现得淋漓尽致,他打破了传统花脸“声如雷吼”的单一模式,创造性地融入“脑后音”“擞音”“擞音”等技巧,使唱腔既有“铜锤花脸”的刚劲,又有“做派花脸”的细腻,想当年先王爷扫平南北战”一段,他通过“脑后音”的共鸣,让声音如金石般穿透力十足,既展现了先帝开国的赫赫战功,又暗含对当下局势的痛心;而“恨只恨李良贼野心妄动”一句,则用“擞音”的颤抖表现内心的愤怒,咬字如“喷火”,字字含恨,却又因顾及忠臣身份而收着劲儿,形成“怒而不狂、恨而有节”的独特张力,裘盛戎尤其擅长“气口”的运用,他根据情感起伏调整换气节奏,如“保国家秉忠心扶社稷”的长腔,通过“偷气”“缓气”技巧,让唱腔如行云流水,一气呵成,既展现了徐延昭的忠心赤胆,又让观众感受到唱腔的韵律之美。

表演上,裘盛戎突破了“花脸重唱轻做”的局限,将内心情感融入每一个身段动作,手持铜锤时,他并非简单地“亮家伙”,而是让锤头的摆动与唱腔节奏相呼应——唱到“叹”字时,锤头微垂,仿佛重逾千钧;唱到“恨”字时,锤头轻扬,透出凌厉之气,在“望陵”一场中,他缓缓走向陵墓,目光凝视远方,眉头微蹙,嘴唇微颤,没有一句台词,却让观众感受到他“心忧社稷、泪洒衣襟”的悲怆,这种“以静制动、以形传神”的表演,正是裘盛戎对人物深度理解的体现——他塑造的徐延昭,不是脸谱化的“忠臣”,而是一个有血有肉、有忧有惧的“人”,他的忠勇源于对先帝的感恩,他的忧虑源于对百姓的责任。

裘盛戎在《探皇陵》中的艺术成就,不仅在于个人技巧的精湛,更在于他对“裘派”艺术的奠基性贡献,他将铜锤花脸的“唱、念、做、打”推向新的高度,形成了“以情带声、声情并茂”的演唱风格和“形神兼备、内外统一”的表演范式,其弟子如方荣翔、王正屏等,均传承了这一精髓,使“裘派”成为京剧花脸中最具影响力的流派之一,裘盛戎的《探皇陵》录音仍是京剧学习者的范本,那句“叹先皇皇爷晏驾龙归天”的唱腔,穿越数十载时光,依然能让观众感受到艺术的力量。

裘盛戎《探皇陵》唱腔与表演特色对照表

| 环节 | 艺术特色 | 具体表现 | 情感内涵 |

|---|---|---|---|

| 唱腔起调 | 脑后音起腔,苍劲浑厚 | “叹”字以“脑后音”发力,尾音下沉,如钟磬余韵 | 缅怀先帝,沉痛哀思 |

| 叙事唱段 | 节奏沉稳,字字铿锵 | “扫平南北战”六字,咬字如“斩钉截铁”,展现开国气象 | 自豪先帝功业,痛惜当下危机 |

| 情感爆发段 | 擞音运用,力度递进 | “恨只恨李良贼”一句,“恨”字喷口,“贼”字擞音颤抖,透出切齿之恨 | 愤怒奸佞,忧国忧民 |

| 身段动作 | 铜锤与唱腔呼应 | 望陵时锤头微垂,步履缓滞;唱“保国家”时挺胸抬头,眼神坚定 | 忠臣风骨,舍我其谁的责任感 |

FAQs

问:裘盛戎在《探皇陵》中饰演的徐延昭与传统花脸表演有何不同?

答:传统花脸表演多强调“声如虎啸、气势外放”,而裘盛戎突破了这一局限,将“唱、念、做、打”深度融合,他注重“以情带声”,通过“脑后音”“擲音”等技巧让唱腔既有力度又有温度;表演上摒弃脸谱化的“忠臣脸”,通过眼神、身段的细微变化(如望陵时的凝眉、持锤时的力道)展现人物内心的复杂情感,使徐延昭从“符号化忠臣”变为“有血有肉的个体”,开创了“裘派花脸”的“内敛深沉”风格。

问:为什么说裘盛戎的《探皇陵》唱段是“裘派”艺术的巅峰之作?

答:该唱段集中体现了裘派“情、劲、味”的统一:“情”上,从缅怀先帝的沉痛到痛恨奸佞的愤怒,情感层层递进;“劲”上,通过气口控制与共鸣技巧,使唱腔既有“铜锤花脸”的爆发力,又有“做派花脸”的韧性;“味”上,融合京白的凝练与韵白的韵味,语言如“诗”般凝练,唱腔如“酒”般醇厚,裘盛戎在此剧中将人物身份(定国公)、情感(忠义忧思)与艺术技巧(唱腔、身段)完美结合,达到了“技进乎道”的艺术境界,因此被视为“裘派”艺术的巅峰之作。