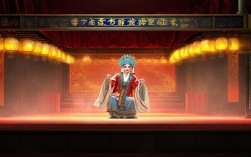

京剧丑行表演艺术家罗长德,是当代京剧界“丑行”艺术的代表性人物之一,他以深厚的艺术功底、鲜明的人物塑造和严谨的传承态度,培养了众多京剧人才,作为国家一级演员、中国戏剧家协会会员,罗长德师从马富禄、郭元祥等名家,宗法萧长华艺术,擅长方巾丑、袍带丑、茶衣丑等,表演风格“丑中见美,俗中含雅”,在《铡美案》《群英会》《法门寺》等传统剧中塑造了诸多经典角色,从艺数十载,他不仅舞台表演精湛,更将心血倾注于京剧艺术传承,亲授弟子十余名,分布在全国各大京剧专业院团,成为京剧丑行艺术的中坚力量。

罗长德的学生传承可分为“亲传弟子”与“再传弟子”两代,亲传弟子多为其直接授业者,在艺术理念、表演技巧上深得真传;再传弟子则通过亲传弟子的教学延续“罗派”艺术,形成完整的传承脉络,其弟子中既有活跃在国家级院团的领军人物,也有扎根地方院团的骨干力量,他们以不同行当、不同风格共同推动着京剧丑行艺术的创新发展。

主要亲传弟子及艺术成就

罗长德的亲传弟子各具特色,在京剧舞台上绽放光彩,以下是部分代表性弟子的基本信息概览:

| 姓名 | 行当 | 拜师时间 | 代表剧目 | 艺术特点与贡献 |

|---|---|---|---|---|

| 郑岩 | 丑行(方巾丑、袍带丑) | 1980年代 | 《审头刺汤》《乌龙院》《群英会》 | 深得罗长德“方巾丑”精髓,表演儒雅中透着狡黠,以刻画复杂人物见长,现任国家京剧院一级演员,多次获国家级戏剧奖项。 |

| 黄德华 | 丑行(茶衣丑、小丑) | 1990年代 | 《秋江》《拾玉镯》《三岔口》 | 师承罗长德“生活化”表演风格,茶衣丑质朴幽默,小丑灵动活泼,为北京京剧院主要丑角,擅长将民间艺术融入京剧表演。 |

| 吕昆山 | 丑行(文丑、武丑) | 2000年代初 | 《时迁偷鸡》《连环套》《女起解》 | 兼具文丑的细腻与武丑的利落,结合天津地域特色形成独特风格,现任天津京剧院团长,致力于传统剧目的整理与推广。 |

| 康静 | 老旦 | 2005年 | 《钓金龟》《打龙袍》《杨门女将》 | 虽为老旦行当,但受罗长德“以丑衬美”理念影响,表演中融入丑行的幽默感,嗓音宽厚,情感饱满,为山东省京剧院国家一级演员。 |

除上表所列,罗长德的弟子还包括上海京剧院的陈少云(丑行,融合海派京剧风格)、湖北省京剧院的舒建楚(丑行,擅长现代京剧创作)等,他们或在传统剧目中继承“罗派”精髓,或在创新剧目中探索丑行艺术的现代表达,共同构成了罗长德艺术传承的多元图景。

传承理念与教学特色

罗长德的教学以“传统为根、创新为魂”为核心,强调“以戏带功,因材施教”,他认为,丑行艺术并非单纯的插科打诨,而是“通过小人物折射大道理”,需在“丑”的外表下挖掘人物的内心真实,教学中,他注重“口传心授”,一字一句抠台词,一招一式教身段,尤其强调“眼神”与“表情”的运用——例如在《审头刺汤》中,他要求弟子通过眼神的微妙变化,展现角色汤勤“表面谦卑、内心阴险”的双重性格,这种“以形传神”的教学方法,让弟子们深刻理解了“丑中见美”的艺术真谛。

罗长德鼓励弟子在继承传统的基础上结合时代审美,他曾说:“老戏不能丢,但老戏要演给现代人看,就得在保留精髓的同时,让年轻人听得懂、喜欢看。”弟子黄德华在《拾玉镯》中融入现代舞蹈元素,使传统小丑表演更具活力;吕昆山在创作新编京剧《狗不理》时,借鉴罗长德对市井人物的刻画方式,塑造了鲜活的小人物形象,这些都体现了罗长德“守正创新”的传承思想。

传承意义与行业影响

罗长德的学生们如今已成为京剧丑行艺术的中流砥柱,他们在舞台上延续着“罗派”艺术的魅力,在讲台、舞台上培养着新一代京剧人才,郑岩不仅活跃于舞台,还在中国戏曲学院担任教授,将罗长德的教学理念融入学院教育;黄德华参与录制《京剧丑行教程》等音像资料,为京剧艺术留下珍贵教学影像;吕昆山推动天津京剧院与中小学合作,开展“京剧丑行进校园”活动,让更多青少年了解丑行艺术的趣味与价值。

可以说,罗长德通过“传帮带”,不仅培养了一批优秀演员,更构建了一个完整的京剧丑行传承体系,为这一古老艺术注入了新的生命力,正如他所言:“京剧的希望在年轻人,只要有人愿意学、愿意传,这门艺术就永远不会老。”

相关问答FAQs

Q1:罗长德的学生中,谁的舞台成就最突出?

A1:罗长德的弟子中,郑岩的舞台成就尤为突出,作为罗长德的大弟子,他深得“方巾丑”表演精髓,在《审头刺汤》《乌龙院》等传统剧目中塑造的汤勤、张文远等角色,被公认为当代京剧丑行的经典形象,郑岩不仅多次获得中国戏剧梅花奖、文华奖等国家级奖项,还长期担任国家京剧院主演,多次参与国内外重要演出,为推广京剧丑行艺术做出重要贡献,他在教学领域也成果显著,培养的青年演员如李博、焦敬阁等,已成为京剧舞台的新生力量。

Q2:罗长德在教学中如何体现“丑中见美”的艺术理念?

A2:罗长德在教学中的“丑中见美”,主要体现在对人物“人性光辉”的挖掘上,他认为,丑行角色虽常为小人物,但其表演需“丑而不俗、谑而不虐”,在教授《秋江》中的艄翁角色时,他要求弟子不仅表现角色的滑稽幽默,更要通过“摇橹”的动作细节,展现其对少女陈妙常的善意与淳朴;在《法门寺》中扮演贾桂时,他强调“虽谄媚但不恶毒”,通过眼神的躲闪与语气的怯懦,揭示角色在封建权势下的无奈,这种“于细微处见真情”的教学方法,让弟子们明白:丑行的“美”,在于通过夸张的外部表演,传递人物内心的真实情感,引发观众的共鸣与思考。