在传统戏曲的璀璨星河中,宫廷权谋与忠奸斗争始终是经久不衰的母题,“王蟒篡位”类剧目便是其中的典型代表,这类剧目以“蟒”为符号,借权臣野心家“王蟒”之名,演绎“窃国篡位”的阴谋与反抗,既折射出古代社会对权力制衡的思考,也通过程式化的表演传递着“邪不压正”的价值观,其剧情虽因剧种、地域不同略有差异,但核心框架多围绕“权力真空—野心膨胀—阴谋布局—忠臣抗争—正义伸张”展开,以下以传统戏曲常见的叙事逻辑为基础,详细解析此类剧目的典型剧情。

剧情开端:权力更迭与野心暗涌

故事通常始于王朝中期的权力动荡,老皇帝年迈多病,太子或年幼或懦弱,朝中大权逐渐旁落于手握重兵的权臣“王蟒”之手,王蟒并非出身皇室,而是凭借军功或权谋步步高升的野心家,其名中“蟒”字暗喻其身份——虽非真龙天子,却早已觊觎皇位,朝堂上已形成两派:一派以王蟒为首的奸佞集团,结党营私,排除异己;另一派则是以老臣“忠良”(多为丞相、太师等)为核心的保皇派,忧心社稷,却因皇帝昏聩而备受打压。

剧情开端的标志性场景往往是“托孤”或“病榻传位”,老皇帝自知时日无多,欲将皇位传给太子,并嘱咐忠良辅政,却不知王蟒早已在宫中安插眼线,甚至控制了御医,当皇帝口吐鲜血、气息奄奄之时,王蟒假意痛哭流涕,暗中却与心腹谋划如何篡改遗诏、制造“太子不配继位”的舆论,这一阶段,通过“皇帝独白”“忠良进谏”“王蟒假意”等唱段与念白,将王朝的危机与王蟒的伪善刻画得淋漓尽致,为后续的篡位阴谋埋下伏笔。

剧情发展:阴谋迭起与忠臣蒙难

王蟒深知“名不正则言不顺”,继位前需先铲除障碍,其手段阴狠毒辣,常通过“栽赃陷害”“借刀杀人”等构陷忠良,典型情节包括:

- 伪造证据:王蟒指使党羽伪造忠良通敌的书信、贪污的账册,并买通证人,在朝堂上“铁证如山”般呈报,老皇帝病重,无力详查,只得下令将忠良打入天牢,满门抄斩。

- 暗杀太子:为绝后患,王蟒派心腹刺客追杀太子,忠良之女或忠仆为保护太子,常上演“金蝉脱壳”之计,自己假扮太子引开追兵,太子则逃出宫外,流落民间,化名“阿牛”等,在市井中长大,历经磨难。

- 控制舆论:王蟒勾结太史令,篡改史书,抹黑前朝功绩,宣扬“天命所归,唯有王蟒可安天下”,并收买地方官员,逼其上表“劝进”,为其篡位制造“民意”。

此阶段的剧情冲突激烈,通过“忠良被诬”“太子逃亡”“百姓受苦”等场景,将王蟒的奸诈与残暴推向极致,忠良在狱中常有“血书陈情”或“托孤忠仆”的经典唱段,声泪俱下控诉王蟒罪行,表达“虽死犹忠”的决心;而太子在民间的成长,则为后续的“复仇与复国”埋下伏笔。

剧情高潮:篡位大典与反抗集结

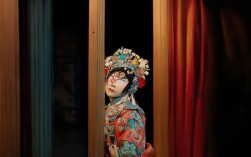

经过长期布局,王蟒认为时机成熟,便以“国不可一日无君”为由,逼迫老皇帝退位(或直接毒杀老皇帝),于金銮殿举行“篡位大典”,此时的王蟒身着十二团龙蟒袍(僭越帝制的象征),头戴旒冠,接受文武百官“朝贺”,正当他准备登基时,以下事件突然爆发,将剧情推向高潮:

- 忠仆揭穿:当年保护太子逃亡的忠仆,如今已化身为“义士”,混入大典现场,手持王蟒通敌的密信,当众揭露其阴谋,密信多为王蟒与外族或敌国勾结的“卖国证据”,如“割地赔款”“共分江山”等,瞬间激起群愤。

- 太子现身:流落民间的太子在忠臣旧部、江湖义士的护送下,身着布衣闯入殿中,以“血滴子”“玉玺”等信物表明身份,痛斥王蟒“篡权弑君、祸国殃民”,此时的太子虽历经磨难,却已成长为有胆有识的青年,眼神坚定,声震殿宇。

- 天兵天降:忠良生前培养的死士、或边疆回京的“勤王之师”,早已在殿外埋伏,随着一声令下,杀入金銮殿,与王蟒的党羽展开混战,王蟒的“蟒袍”在混战中被划破,露出里间的狼皮甲,象征其“人面兽心”的真面目。

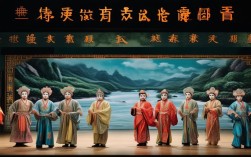

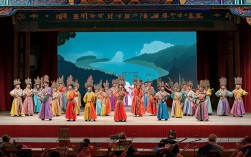

高潮阶段的舞台调度极具张力:王蟒从趾高气扬到惊慌失措,太子从隐忍到爆发,群臣从沉默到倒戈,通过“对唱”“武打”“群场”等戏曲程式,将正义与邪恶的决战渲染得荡气回肠。

剧情结局:正义伸张与天道轮回

王蟒的篡位阴谋在众人的反抗下彻底败露,最终场景多为“法场问斩”或“自刎谢罪”:太子在忠臣与百姓的拥戴下,登基称帝,改元“中兴”;王蟒被押赴法场,临刑前仍不甘咆哮“天亡我也”,却只换来百姓的唾骂;奸党被一一清算,忠良家族得以平反昭雪,受冤者得到抚恤,结尾常以“君明臣贤、国泰民安”的盛世景象收束,通过“群臣朝贺”“百姓欢庆”的歌舞,传递“善恶终有报、天道好轮回”的朴素价值观。

值得一提的是,此类剧目的结局并非简单的“大团圆”,而是蕴含着深刻的警示:王蟒的篡位虽因权谋得逞于一时,却终因失民心、逆天理而覆灭;太子的复国成功,离不开忠臣的牺牲、百姓的支持与自身的成长,暗合“得道多助,失道寡助”的治国理念。

人物关系与核心冲突梳理

为更清晰呈现剧情脉络,以下通过表格梳理“王蟒篡位”类剧目中典型人物关系与核心冲突:

| 角色类型 | 代表人物 | 身份/象征 | 核心动机 | 与主线冲突的关系 |

|---|---|---|---|---|

| 野心家 | 王蟒 | 权臣/蟒袍象征 | 篡夺皇权,满足私欲 | 核心反派,推动阴谋与危机 |

| 合法统治者 | 老皇帝/太子 | 昏君/幼主/真龙象征 | 维护皇权/继承大统 | 权力真空的根源,王蟒篡位的目标 |

| 忠臣 | 忠良 | 老臣/道德标杆 | 辅佐幼主,保卫社稷 | 王蟒的障碍,悲剧性牺牲,推动太子成长 |

| 反抗者 | 太子/忠仆/义士 | 流亡皇子/忠仆化身 | 复仇复国,伸张正义 | 正义力量的代表,最终击败王蟒 |

| 群众 | 百姓/官员 | 民意/官僚集团 | 安居乐业/站队求生 | 影响权力天平的关键,决定王蟒的成败 |

相关问答FAQs

Q1:戏曲中的“王蟒”形象为何以“蟒”为名?有何象征意义?

A:“蟒”在戏曲服饰中是高级武将或亲王的象征,其纹样为“四爪蟒”,与帝王的“五爪龙”仅差一爪,暗喻“僭越”,以“王蟒”为名,既点明其身份是“手握重权的非皇室成员”,又通过“蟒”与“龙”的微妙差异,暗示其“名不正言不顺”的篡位野心。“蟒”在传统文化中亦为“凶兽”,与王蟒的阴险、残暴性格形成呼应,强化了反派形象的辨识度。

Q2:“王蟒篡位”类剧目中,太子流落民间的情节有何作用?

A:太子流落民间是戏曲中“落难—成长—复仇”的经典叙事模式,具有三重作用:其一,通过民间经历展现太子的“接地气”,使其从“养尊处优的皇子”转变为“体恤民情的君主”,符合“得民心者得天下”的主题;其二,为后续“身份揭露”提供戏剧张力,如太子在民间无意中展现的“皇家技艺”(如书法、箭术)成为其身份的佐证;其三,串联起忠臣旧部、江湖义士等反抗力量,为最终集结勤王、推翻王蟒埋下伏笔,推动剧情从“个人恩怨”上升到“家国大义”。