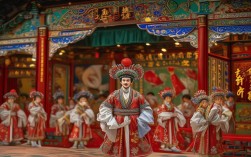

京剧《锦麟囊》是程派艺术的巅峰之作,由翁偶虹编剧、程砚秋主演,1930年首演以来,以“仗义疏财”与“因果报应”为核心,通过富家女薛湘灵与贫家女赵守贞的命运交织,谱写了一曲人间真情与世事沧桑的悲歌,其经典唱词不仅是推动剧情的线索,更是人物性格与情感的集中体现,既保留了京剧唱词的韵律之美,又融入了深厚的文学底蕴,成为百年剧坛的传世之作。

《锦麟囊》的唱词以“情”为魂,在不同场景中精准刻画人物心境,开篇“春秋亭外风雨暴”中,薛湘灵在避雨时听闻轿中赵守贞的悲声,唱道:“春秋亭外风雨暴,何处悲声破寂寥,隔帘只见一女子,手扶轿杆泪暗抛,想必是她失亲眷,遭磨难,有屈无处诉根苗,我今不及千金体,她哪知朱门锦绣娇,怜贫济困是人道,哪有财富永无消,把锦麟囊相赠她,略表我寸心半分毫。”这段唱词以“风雨暴”起兴,既渲染了环境凄冷,又暗示了赵守贞的命运飘零,薛湘灵从“隔帘窥见”到“心生怜悯”,再到“仗义赠囊”,唱词由平缓到急促,用“怜贫济困是人道”的朴素哲理,将富家女的娇纵升华为恻隐之心,为后续剧情埋下伏笔。

赵守贞的唱段则以“悲”为底,展现其身处绝境的坚韧,她在春秋亭中唱道:“耳听得悲声惨心中如捣,同遇人不逢时为什么这样糟,轿中人必定遭落难,她与我一样泪滔滔,似这等暴雨狂风将身打,可怜她何处去投诉这苦劳。”唱词以“悲声惨”“心中如捣”直抒胸臆,通过“轿中人”与“我”的对照,将两个陌生女性的苦难联结,形成“同是天涯沦落人”的共鸣,程砚秋先生以“脑后音”演唱此段,声音苍凉而不失刚劲,恰如其分地传递出赵守贞“虽处困境不失尊严”的性格底色。

薛湘灵落魄后的唱段,则完成了从“娇纵”到“觉醒”的蜕变,当她流落贫民窟,昔日锦衣玉食化为粗布荆钗,唱道:“一霎时把七情俱以昧尽,参透了酸辛处泪湿衣襟,我只道铁富贵一生注定,又谁知人生数顷刻分明,想当年我也曾绮罗珠翠,到如今只留得素服荆钗,奴好比失群孤雁离了伙伴,奴好比断线的风筝失了根,奴好比井中月一场空梦,奴好比镜里花无影无踪,老天爷呀!你可怜我可怜我吧!”这段唱词以“一霎时”与“顷刻”的对比,道尽世事无常;“绮罗珠翠”与“素服荆钗”的意象碰撞,凸显命运落差;“失群孤雁”“断线风筝”的比喻,将内心的迷茫与无助具象化,唱词层层递进,从“昧尽七情”到“泪湿衣襟”,再到对天叩问,完成了人物从“不知疾苦”到“悲悯众生”的精神升华,也暗合了“锦麟囊”从“赠人”到“自悟”的循环。

《锦麟囊》唱词的艺术特色,在于“雅俗共赏”的语言风格与“声情合一”的程派声腔完美融合,既有“珠箔飘灯,玉炉添炭”的典雅意境,又有“奴家”“这厢”的口语化表达,既符合人物身份,又贴近观众审美,程砚秋先生在演唱中,通过“擞音”表现急切,“脑后音”传递悲愤,“气口”控制情绪起伏,使唱词的文学性与声腔的音乐性相得益彰,怕流水年华春去渺”一句,以婉转的拖腔表现时光流逝的无奈,字字含情,声声带泪,成为程派唱腔的典范。

| 唱段选段 | 人物 | 场景 | 核心情感 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|---|

| 春秋亭外风雨暴 | 薛湘灵 | 春秋亭赠囊 | 恻隐仗义 | 擞音表现急切,白描勾勒赵守贞形象 |

| 耳听得悲声惨心中如捣 | 赵守贞 | 春秋亭避雨 | 悲苦共情 | 脑后音苍凉,拖腔哽咽感 |

| 一霎时把七情俱以昧尽 | 薛湘灵 | 落魄后反思 | 悔悟成长 | 排比句强化情感,声腔由沉郁到激昂 |

| 怕流水年华春去渺 | 薛湘灵 | 登楼远眺 | 时光易逝 | 气口细腻,旋律如流水婉转 |

FAQs

Q1:《锦麟囊》的唱词为何能跨越时代成为经典?

A1:其经典性源于三方面:一是人物塑造的普世性,薛湘灵从“娇纵”到“悲悯”的成长,赵守贞“身处绝境不失尊严”的坚韧,折射出人性的共通情感,易引发观众共鸣;二是文学性的雅俗共赏,既有“怜贫济困是人道”的朴素哲理,又有“珠箔飘灯”的典雅意象,语言生动且富有感染力;三是与程派声腔的深度融合,唱词的情感通过“脑后音”“擲音”等技巧精准传递,形成“声情合一”的艺术效果,使观众在听觉与视觉上均获得审美享受。

Q2:程派唱腔如何通过技巧强化《锦麟囊》唱词的情感表达?

A2:程派唱腔以“幽咽婉转、深沉含蓄”著称,在《锦麟囊》中通过多种技巧强化情感:一是“脑后音”,如赵守贞“耳听得悲声惨”一句,用脑后音传递苍凉感,凸显其苦难中的坚韧;二是“气口”,如薛湘灵“一霎时把七情俱以昧尽”的“昧尽”二字,通过气口的顿挫,表现内心的震惊与悔悟;三是“擞音”,如赠囊时的“略表我寸心半分毫”,用擞音表现急切与真诚,使人物形象鲜活;四是拖腔,如“怕流水年华春去渺”的“渺”字,拖腔婉转,将时光流逝的无奈具象化,让唱词的情感张力得到极致释放。