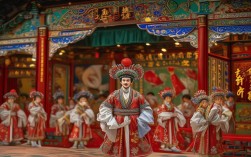

《血手印》是中国传统戏曲中的经典剧目,尤其在豫剧、越剧、京剧等多个剧种中均有演绎,其中豫剧版本的《血手印》流传最广,影响最为深远,该剧以曲折的情节、鲜明的人物和深刻的情感冲突,展现了古代社会底层人民的苦难与抗争,以及对正义与爱情的执着追求,成为戏曲舞台上久演不衰的代表作。

剧情梗概

《血手印》的故事背景设定在古代中国,主要围绕书生林招得与富家女王千金的爱情悲剧与冤案昭雪展开,林招得家境贫寒,与王千金自幼订婚,后王千金之父王员外嫌贫爱富,欲悔婚约,王千金忠于爱情,暗中资助林招得进京赶考,并赠其银两,林招得的继母张氏及其嫂子觊觎银两,设计陷害,诬陷林招得盗窃家财并杀害丫鬟,林招得被屈打成招,被判死刑,行刑前,王千金得知消息,冒雨赶至法场,在林招得身上留下血手印以证清白,在天公作美(如降下血雨)和清官的介入下,冤案得以昭雪,林招得沉冤得雪,与王千金团圆。

主要人物与性格塑造

- 林招得:正直善良的书生,虽出身贫寒却坚守道义,对爱情忠贞不渝,面对冤屈,他不屈不挠,其悲剧命运引发观众深切同情。

- 王千金:聪慧刚烈的富家女,敢于反抗封建礼教和父权压迫,对爱情执着坚定,她的“血手印”不仅是物证,更是女性力量的象征,展现了古代女性在压迫下的抗争精神。

- 张氏:林招得的继母,贪婪刻薄,为谋夺家财不惜陷害继子,是推动悲剧发展的重要反派角色。

- 清官:代表正义的力量,通过细致的查证和天意的启示(如血雨、血手印),最终查明真相,体现了戏曲中“清官文化”的民间理想。

艺术特色与表演亮点

《血手印》的艺术魅力主要体现在唱腔、表演程式和舞台呈现三个方面,以下为经典唱段与表演程式的具体分析:

经典唱段与唱腔设计

| 唱段名称 | 唱腔类别 | 情感核心 | 经典台词示例 |

|---|---|---|---|

| 法场祭夫 | 豫剧【慢板】【哭腔】 | 悲愤、绝望与坚定 | “见相公浑身是血染,不由人一阵阵泪涟涟,相公你死得冤枉,我与你报仇伸冤!” |

| 留印诉冤 | 越剧【弦下腔】 | 凄楚、刚烈 | “这血手印是奴家心头血,留与人间辨忠奸!” |

| 昭雪团圆 | 京剧【西皮流水】 | 欣喜、激昂 | “拨云见日冤案雪,从此相守共白头!” |

唱腔上,豫剧版本以激昂高亢的梆子腔为主,【慢板】表现王千金法场祭夫的悲怆,【二八板】展现其诉说冤屈的坚定;越剧版本则侧重抒情,【弦下腔】的婉转低回凸显人物内心的凄楚;京剧融合了西皮流水的明快,最终昭雪时唱腔明朗,形成情感对比。

表演程式与舞台象征

“血手印”作为全剧的核心意象,在表演中极具象征意义,演员通过“甩袖”“跪地”“抚摸血印”等程式化动作,结合眼神与表情,将王千金的悲痛、愤怒与决心外化,法场场景中,王千金手持白幡,步履踉跄,唱至“血手印”时,突然跪地,以红绸象征鲜血在林招得手上印下掌痕,此时灯光骤暗,仅留一束红光聚焦于血手印,形成强烈的视觉冲击,暗示“天意昭彰”。“血雨”的舞台设计(通过蓝色灯光与白绸模拟)进一步强化了冤屈感,为后续昭雪埋下伏笔。

文化内涵与社会价值

《血手印》不仅是一出爱情悲剧,更折射出古代社会的伦理矛盾与阶级冲突,剧中王千金对爱情的坚守、对父权的反抗,体现了封建礼教下女性意识的觉醒;林招得的冤案则揭露了古代司法的黑暗与腐败,反映了民众对“清官政治”的向往。“血手印”作为“天意”的象征,融入了中国传统文化中“天人感应”的思想,表达了民众对正义终将战胜邪恶的朴素信念。

相关问答FAQs

Q1:《血手印》中的“血手印”在剧情中起到了什么关键作用?

A1:“血手印”是全剧的核心线索与戏剧高潮,具有多重作用:一是作为物证,直接指向林招得的冤屈,推动剧情向昭雪方向发展;二是象征王千金的忠贞与抗争,是她情感的外化载体,体现了“为爱敢恨”的女性力量;三是融入“天意”元素,通过“血手印显灵”的民间想象,强化了“善恶有报”的主题,满足了观众对正义的期待。

Q2:不同剧种的《血手印》版本在表演风格上有何差异?

A2:不同剧种的《血手印》因地域文化与艺术传统的不同,呈现差异化风格,豫剧版本以“唱、做、打”并重,唱腔高亢激越,表演粗犷豪放,突出悲剧的冲突感;越剧版本侧重“抒情”,唱腔柔美婉转,表演细腻含蓄,更强调人物内心的情感波动;京剧版本则程式化程度更高,融合了唱、念、做、舞,通过身段、脸谱等元素强化人物性格,昭雪时的场面更显恢弘大气。