“杨门女将”作为中国传统戏曲中的经典剧目,承载着家国情怀与女性力量的文化记忆,而戏曲视频的传播更让这一经典在数字时代焕发新生,从舞台到屏幕,从剧场到网络,戏曲视频《杨门女将》以多元化的载体、细腻的呈现,让百年戏韵穿透时空,成为连接传统与现代的文化纽带。

剧情与人物:忠义千秋的巾帼史诗

“杨门女将”的故事源自北宋杨家将的传奇,核心围绕“杨宗保战死沙场,佘太君挂帅出征”展开,剧情以“保家卫国”为主线,串联起“灵堂请缨”“校场点将”“破天门阵”等经典桥段,塑造了一群有血有肉的女性形象:佘太君历经丧子之痛却以国为重,以古稀之年挂帅出征;穆桂英从“少寨主”到“三军统帅”,在“夫仇未报”与“家国大义”间抉择,最终以“桂英挂帅”的英姿扬威边关;七夫人、八姐、九妹等女将,或沉稳、或刚烈、或聪慧,共同构成“杨门女将”的群像,这些角色打破了传统戏曲中女性“温婉柔弱”的刻板印象,以“不爱红妆爱武装”的豪情,诠释了“忠孝节义”的东方价值观。

艺术特色与视频呈现:程式之美与技术赋能

戏曲《杨门女将》的艺术魅力,在于其程式化表演与舞台美学的完美融合,而戏曲视频则通过镜头语言与技术手段,让这些细节得以放大与延伸。

在表演上,剧目集中展现了京剧“唱念做打”的精髓:佘太君的唱腔苍劲悲怆(如“听罢言来怒满膛”的【二黄导板】),穆桂英的念白英气逼人,女将们的“趟马”“打出手”等武戏场面,配合“四击头”锣鼓点,将战场厮杀的紧张感渲染得淋漓尽致,戏曲视频通过多机位拍摄,既能捕捉演员的眼神微表情(如佘太君抚摸杨宗灵牌时的颤抖),又能以全景镜头展现舞台调度(如女将们列队出征时的整齐划一),让观众同时感受到“微观的细腻”与“宏观的恢弘”。

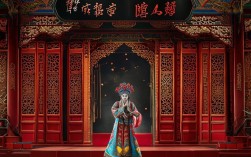

在舞台美术上,剧目的服装、道具、布景极具辨识度:穆桂英的“帅盔”“靠旗”彰显统帅威严,女将们的“女靠”“战裙”兼具实用性与装饰性,天门阵的“云片”“布景”营造出奇幻的战场氛围,戏曲视频的高清拍摄与色彩还原,让观众清晰看到刺绣纹样的精致、盔甲的金属光泽,甚至水袖翻飞时的褶皱细节,这些在剧场后排难以察觉的“匠心”,在屏幕上被一一呈现。

多剧种传播与地域特色:百花齐放的“杨门”

“杨门女将”并非京剧独有,而是被多个地方剧种改编演绎,形成各具特色的版本,戏曲视频的跨地域传播,让观众得以一窥不同剧种的艺术魅力。

以剧种为例,京剧版以“气势恢宏”著称,如梅兰芳先生改编的《穆桂英挂帅》,唱腔设计融合梅派“圆润醇厚”的特点,穆桂英“我不挂帅谁挂帅”的唱段成为经典;豫剧版则更具“乡土气息”,常香玉主演的《杨门女将》,唱腔高亢激昂,表演质朴有力,尤其在“哭灵”一场,常派“真声假声结合”的哭腔,将悲愤情绪推向极致;越剧版则以“柔美婉约”见长,袁雪芬、傅全香等演员演绎的版本,唱腔柔美,情感细腻,更侧重女性心理的刻画。

通过表格对比,可更直观不同剧种的特点:

| 剧种 | 代表唱段 | 角色行当 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | “我不挂帅谁挂帅” | 刀马旦(穆桂英) | 唱腔恢宏,程式严谨,武戏突出 |

| 豫剧 | “人呐喊,胡尘震荡” | 闺门旦/青衣(佘太君) | 唱腔高亢,表演质朴,情感浓烈 |

| 越剧 | “灵堂起悲声” | 花旦(穆桂英) | 唱腔柔美,侧重抒情,文戏见长 |

传播意义与当代价值:让经典“活”在当下

戏曲视频的普及,让“杨门女将”突破了剧场的时间与空间限制,在短视频平台,穆桂英“挂帅亮相”的片段被大量剪辑、二创,搭配流行音乐或特效,吸引百万年轻观众;在视频网站,完整版剧目上线后,弹幕中“奶奶太帅了”“这才是中国女性力量”等评论,展现出年轻一代对传统戏曲的认同。

更重要的是,“杨门女将”所传递的精神内核——家国大义、女性担当,在当代仍具有现实意义,当佘太君说“杨门无懦女”,当穆桂英喊出“愿将一生酬社稷”,这些台词不仅是戏文,更是对“责任”“勇气”的诠释,戏曲视频通过年轻化的表达,让这些价值观融入现代语境,成为激励人心的文化符号。

相关问答FAQs

Q1:戏曲视频《杨门女将》与舞台演出相比,有哪些优势?

A1:戏曲视频凭借镜头语言与技术手段,弥补了舞台演出的观看局限,特写镜头能清晰呈现演员的眼神、表情及服饰细节(如穆桂英靠旗的颤动、水袖的翻飞),让观众捕捉到舞台后排难以察觉的表演细节;视频可进行剪辑与后期处理,如加入字幕解释唱词、穿插历史背景介绍,降低观众的欣赏门槛;视频打破了时空限制,让观众随时随地进行“碎片化观看”,尤其适合年轻观众的观看习惯。

Q2:年轻人如何通过戏曲视频《杨门女将》理解传统文化内涵?

A2:年轻人可通过“观看+解读+互动”的方式深入理解,选择高清完整版视频,关注唱腔、身段等程式化表演,感受戏曲的“韵律美”;结合弹幕、评论区或戏曲博主的解析,了解“杨门女将”的历史背景与人物关系(如杨家将“一门忠烈”的典故);参与二创互动,如模仿穆桂英的“亮相”动作、用戏曲元素创作短视频,在“玩”中体会“忠义报国”“女性自强”的文化精神,让传统从“遥远的历史”变为“可感的生活”。