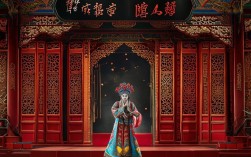

豫剧《花木兰》是中国戏曲宝库中的经典剧目,由豫剧大师常香玉根据北朝民歌《木兰辞》改编并主演,自20世纪50年代推出以来,便以其动人的故事、鲜明的人物和浓郁的豫剧特色,成为家喻户晓的经典之作,该剧以花木兰替父从军的传奇经历为主线,展现了中国古代女性的家国情怀、孝道精神与自我牺牲的勇气,同时也通过艺术化的手法,传递了“谁说女子不如男”的性别平等意识,至今仍在舞台上焕发生机。

剧情梗概:从闺中少女到巾帼英雄的蜕变

《花木兰》的故事始于北魏时期,北方游牧民族柔然犯边,朝廷紧急征兵,花木兰的父亲花弧年迈体弱,又被征召入伍,木兰不忍年迈父亲再上战场,便决定女扮男装,代父从军,临行前,她剪去长发,换上戎装,告别父母与乡亲,踏上了漫漫征途。

初入军营,木兰凭借坚韧的毅力克服了女性身份带来的种种不便:她与战友同吃同住,刻苦习武,在训练中从不落后;战场上,她冲锋陷阵,屡立战功,从一名普通士兵逐渐成长为令敌人闻风丧胆的将领,期间,她与战友刘忠、金勇结下深厚情谊,三人并肩作战,共同抵御外敌,在一次关键的战役中,木兰凭借智慧识破敌军的伏击计策,带领部队突出重围,为战争胜利立下汗马功劳,深受贺元帅的赏识。

十二载征战过后,柔然终于被击退,战争结束,贺元帅欲封官加爵,木兰却婉拒了荣华富贵,只求早日返乡,回到家中,她脱下战袍,恢复女装,面对惊讶的战友和父母,道出了“出门看火伴,火伴皆惊忙:同行十二年,不知木兰是女郎”的真实身份,故事在全家团聚的温馨场景中落下帷幕,花木兰的孝心与勇气也传为千古佳话。

主要人物形象分析

剧中的人物塑造鲜明立体,每个角色都承载着特定的情感与主题,推动着故事的发展。

| 人物 | 身份背景 | 性格特点 | 剧中作用 |

|---|---|---|---|

| 花木兰 | 平民女子,后为士兵将领 | 孝顺勇敢、坚韧不拔、淡泊名利,兼具女性的柔情与战士的刚毅 | 核心人物,展现“巾帼不让须眉”的女性力量,传递家国情怀与自我牺牲精神 |

| 花弧 | 花木兰父亲,老兵 | 忠厚爱国、体弱多病,深爱女儿 | 引出“替父从军”的核心情节,体现父女情深与家庭责任 |

| 贺元帅 | 军队统帅 | 威严公正、爱惜人才,具有老将的沉稳与智慧 | 代表国家权威,推动木兰的成长,是军营线的重要人物 |

| 刘忠 | 花木兰战友 | 豪爽直率、重情重义,起初对木兰有“女性柔弱”的偏见,后深受感动 | 衬托木兰的英勇,展现战友情谊,并通过其态度转变强化主题 |

| 金勇 | 花木兰战友 | 细心体贴、善解人意,最早察觉木兰异常却为其保密 | 增加军营生活的真实感,体现集体中的温暖,侧面烘托木兰的智慧与隐忍 |

艺术特色:豫剧唱腔与表演的完美融合

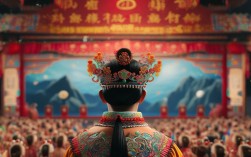

作为豫剧的代表作,《花木兰》充分展现了豫剧高亢激昂、朴实生动的艺术风格,尤其在唱腔与表演上达到了极高的艺术成就。

唱腔设计:声情并茂,字正腔圆

常香玉在塑造花木兰时,将豫剧“常派”艺术发挥到极致,唱腔融合了豫东调的明快与豫西调的深沉,既有“大本腔”的洪亮,又有“二本腔”的细腻,剧中经典唱段层出不穷,如《谁说女子不如男》以明快的“二八板”节奏,唱出木兰对性别平等的呐喊,旋律铿锵有力,极具感染力;《刘大哥讲话理太偏》则通过叙事性强的“慢板”,层层递进地反驳“女子无用论”,情感真挚,逻辑清晰;《羞答答施礼拜上将军》在木兰恢复女装后演唱,唱腔转为柔美婉转,展现了女性特有的娇羞与柔情,与军营中的刚毅形象形成鲜明对比,这些唱段不仅推动了剧情发展,更成为豫剧的经典传唱,深入人心。

表演艺术:以形传神,形神兼备

在表演上,《花木兰》注重通过身段、动作刻画人物心理,木兰初入军营时的拘谨,通过略显僵硬的步伐和紧绷的神态表现;战场上的英勇,则通过翻滚、跳跃等武打动作,配合马鞭、长枪等道具,展现出飒爽英姿;恢复女装后的娇羞,则以水袖轻舞、眼神流转传递,细腻动人,常香玉在表演中尤其注重“眼神”的运用,无论是军营中的坚毅,还是面对父母时的愧疚,都通过眼神精准传达,使人物形象立体丰满,剧中的武打设计结合了豫剧“武戏文唱”的特点,既展现战争的激烈,又不失戏曲的写意美,刚柔并济,极具观赏性。

主题思想:打破偏见,歌颂女性力量

《花木兰》的主题超越了传统的“忠孝节义”,通过木兰的经历,深刻探讨了性别平等与女性价值,剧中多次通过对话与唱段反驳“女子不如男”的偏见,如《谁说女子不如男》中“男子到边关,女子纺织田”的对比,强调了女性在社会中的重要作用,花木兰的形象打破了传统戏曲中女性“柔弱依附”的刻板印象,塑造了一个既能为家庭分忧,又能为国家效力的独立女性形象,具有超越时代的进步意义。

经典唱段赏析

| 唱段名称 | 剧情背景 | 艺术特色 |

|---|---|---|

| 《谁说女子不如男》 | 花木兰初入军营,面对战友刘忠对女性的轻视,挺身而出反驳 | 二八板,节奏明快,旋律高亢,语言口语化,极具号召力,成为豫剧标志性唱段 |

| 《刘大哥讲话理太偏》 | 刘忠认为女性不适合从军,木兰以自身经历和女性贡献反驳,说服战友 | 慢板转流水板,叙事性强,情感层层递进,逻辑清晰,展现木兰的智慧与口才 |

| 《将军的女儿不一般》 | 贺元帅得知木兰真实身份后,感慨其功绩与不易,为其女扮男装的行为赞叹 | 豫剧传统腔调,深情庄重,旋律起伏,突出木兰的非凡与元帅的敬佩之情 |

相关问答FAQs

问题1:豫剧《花木兰》与北朝民歌《木兰辞》在情节上有何主要区别?

解答:《木兰辞》作为叙事诗,情节简洁凝练,侧重于木兰“替父从军—征战—返乡”的核心过程,对人物心理和细节描写较少;而豫剧《花木兰》在原著基础上进行了戏剧化改编,增加了丰富的情节冲突与人物互动,剧中强化了军营中木兰与战友刘忠、金勇的相处细节,通过“争论—并肩作战—身份揭秘”的过程,深化了人物情感;增加了贺元帅这一角色,通过他与木兰的互动,推动了“立功受封—拒官返乡”的情节,使故事更具戏剧张力,豫剧还通过经典唱段拓展了木兰的内心世界,如《谁说女子不如男》直接点明了性别平等的主题,而《木兰辞》中“当窗理云鬓,对镜帖花黄”的细节,在剧中则通过“恢复女装”的舞台动作直观呈现,更符合戏曲的表演特性。

问题2:常香玉在豫剧《花木兰》中的表演艺术有何特色?

解答:常香玉作为“常派”艺术创始人,在《花木兰》中的表演以“声情并茂、形神兼备”著称,在唱腔上,她融合了豫东调与豫西调的特长,根据人物情绪调整音色与节奏:表现木兰的豪迈时,用“大本腔”唱得高亢激昂,如《谁说女子不如男》;展现其柔美时,则用“二本腔”唱得细腻婉转,如《羞答答施礼拜上将军》,在表演上,她注重“以形传神”,通过眼神、身段精准传递人物心理——军营中的坚毅、战场上的勇猛、恢复女装后的娇羞,都通过细腻的动作设计呈现,她还将生活化的表演融入戏曲,如木兰初入军营时的笨拙、与战友说笑时的自然,打破了传统戏曲程式化的束缚,使人物更具真实感,常香玉的表演不仅塑造了经典的花木兰形象,更推动了豫剧艺术的创新与发展,为后人树立了标杆。