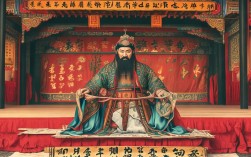

豫剧《罗成算卦》作为传统戏中的经典折子戏,以《说唐》中罗成的故事为蓝本,通过“算卦”这一核心情节,集中展现了名将罗成的悲剧性格与命运伏笔,在豫剧舞台上久演不衰,剧中罗成英武过人却因自负轻敌,最终落得“淤泥河乱箭穿心”的下场,算卦情节成为其命运转折的关键隐喻,既有戏剧张力,又蕴含深刻的人生警示。

故事背景设定在唐朝开国初期,罗成作为瓦岗五虎将之一,因武艺超群、相貌英俊,素有“常胜将军”之称,但性格中刚愎自用、目中无人的弱点,也为日后的悲剧埋下隐患,某次出征前,罗成因连战连捷而滋生骄傲情绪,恰逢军师徐茂公(或民间传说中的算命先生)以“卜卦”为由,试图警示其凶险,算卦过程中,通过“文王神课”的推演,卦象显示出“白虎缠身”“血光之灾”等凶兆,明确指出“五月初五午时,有血光之灾,需谨防马陷淤泥河”,罗成自恃武艺高强、命运眷顾,不仅不信卦象,反而嘲笑算卦人“妖言惑众”,甚至当场立下“若遇难,甘受天谴”的狂言,最终在五月初五的淤泥河中中敌埋伏,万箭穿心而亡。

剧中算卦情节的铺陈,巧妙融合了传统命理文化与戏剧冲突,算卦人的一句句警示,与罗成的满不在乎形成鲜明对比:当提到“马失前蹄”时,罗成冷笑“我马快如风,岂会失蹄?”;当点出“背受冷箭”时,他又以“我铠甲坚固,箭不能入”反驳,这种“不信命、逆天行”的性格刻画,既突出了罗成的英雄气概,也暴露了其致命缺陷——对自身能力的过度自信,对潜在风险的漠视,而算卦的“应验”,则强化了“性格决定命运”的主题,让观众在惋惜英雄陨落的同时,反思“谦受益,满招损”的道理。

从艺术表现看,《罗成算卦》在豫剧舞台上极具特色,罗成的唱腔以文武小生应工,高亢激越中带着几分悲凉,尤其在“不信卦”的唱段中,通过节奏明快的【二八板】和【快二八】,将人物的狂傲与不屑表现得淋漓尽致;而算卦人的念白则抑扬顿挫,带有神秘色彩,通过“天机不可尽泄”的留白,为剧情增添悬念,身段表演上,罗成持枪算卦时的英武气度,与不信卦时的轻蔑神态形成对比,眼神从最初的自信到后来的固执,层次分明,将人物性格外化得恰到好处,剧中的卦象推演、马蹄声效等舞台元素,虚实结合,既营造了紧张氛围,又让观众直观感受到“命运逼近”的压迫感。

罗成的悲剧不仅是个人性格的悲剧,也是传统“英雄宿命论”的体现,在封建时代,名将往往难逃“功高震主”或“性格致命”的结局,而《罗成算卦》通过“算卦”这一民间喜闻乐见的形式,将抽象的命运警示转化为具象的戏剧冲突,使其更具教育意义,正如剧中老艺人常说的:“算卦算的是人心,灾祸起的是骄横。”罗成的故事,至今仍被作为“戒骄戒躁”的典型,在豫剧传承中警醒后人。

罗成算卦关键信息表

| 环节 | 人物反应 | 象征意义 | |

|---|---|---|---|

| 起卦缘由 | 罗成出征前骄傲自满,徐茂公(算卦人)预感凶险 | 罗成不以为意,主动要求算卦 | 命运转折的伏笔,暗示“盛极而衰” |

| 卦象显示 | “白虎缠身”“血光之灾”,淤泥河遇难 | 罗成大笑不信,斥为“妖言” | 性格弱点暴露,对风险的盲目 |

| 劝诫与反驳 | 算卦人建议避灾,罗成立下“甘受天谴”狂言 | 罗成的固执与自负达到顶峰 | 悲剧的必然性,人无法胜天 |

| 应验结局 | 淤泥河中马陷淤泥,乱箭穿心 | 临终前悔悟“不听劝言” | 性格决定命运,警示后人 |

相关问答FAQs

Q1:《罗成算卦》在豫剧中为何能成为经典折子戏?

A1:《罗成算卦》能成为经典,首先在于情节紧凑、冲突集中,仅通过“算卦”一个场景,便将罗成的性格悲剧与命运伏笔展现得淋漓尽致;人物塑造鲜明,罗成的“勇”与“傲”、算卦人的“智”与“悲”,形成强烈对比,让观众印象深刻;唱腔与表演极具特色,文武小生的高亢唱腔结合身段表演,既展现武戏的火爆,又凸显文戏的细腻,艺术感染力强;剧目蕴含“谦受益、满招损”的深刻哲理,跨越时代仍具教育意义,因此历经百年传承而不衰。

Q2:罗成的“算卦”情节在剧中起到了什么作用?

A2:“算卦”情节在剧中起到多重作用:一是推动剧情发展,作为罗成命运转折的关键节点,将“出征—算卦—遇难”的情节串联起来,形成完整的戏剧结构;二是塑造人物性格,通过罗成对卦象的嘲笑与反驳,直观展现其自负轻敌的性格弱点,使其形象更加立体;三是深化主题,通过“算卦应验”的宿命感,强化“性格决定命运”的主题,警示观众“骄兵必败”;四是增强戏剧张力,算卦人的“警示”与罗成的“不信”形成矛盾冲突,让观众在“已知悲剧”的紧张氛围中,产生对人物命运的惋惜与反思。