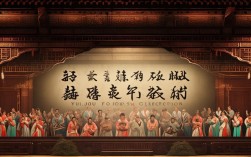

豫剧作为中原文化的璀璨明珠,以其高亢激越、质朴豪放的风格深受群众喜爱,而《文姬归汉》则是豫剧传统剧目中兼具历史厚重感与艺术感染力的经典之作,该剧取材于东汉才女蔡文姬的生平事迹,以“归汉”为核心事件,在历史真实与艺术虚构间架起桥梁,既展现了乱世中个人命运的沉浮,也传递出家国情怀与文化传承的深意。

历史原型与故事改编:从史书到舞台的升华

蔡文姬,名琰,字明姬,东汉文学家蔡邕之女,博学多才,精通音律,因战乱被掳至南匈奴,居十二年,育有二子,曹操与蔡邕为旧友,统一北方后派使者以金璧赎回,文姬归汉后作《胡笳十八拍》《悲愤诗》等,记录其血泪经历,豫剧《文姬归汉》在史实基础上,强化了戏剧冲突与情感张力:开篇以“文姬被掳”的惨烈场景切入,展现战乱中骨肉分离的痛苦;中段聚焦南匈奴生活,通过“胡地思乡”“抚琴诉志”等情节,凸显其文化身份的撕裂与挣扎;高潮部分为“汉使迎归”,文姬在母子情与故国情间的撕扯成为全剧情感核心;结局以“归汉修史”收束,既呼应历史,又寄托“以文载道”的期许。

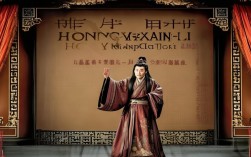

剧中对曹操的形象塑造颇具匠心,不同于史书中的政治家形象,豫剧将其塑造成“惜才重义”的儒雅君主,其派使赎回文姬的动机,既有对故友的承诺,更有对文化传承的自觉,这一处理提升了主题的立意。

豫剧艺术特色:唱腔、表演与舞台呈现

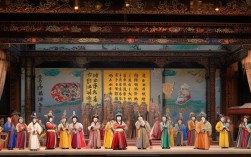

豫剧《文姬归汉》的成功,离不开其对剧种艺术特质的深度挖掘,尤其在唱腔、表演与舞台设计上,形成了独特的审美风格。

唱腔设计上,紧扣文姬的情感变化,灵活运用豫剧的“四大板式”——慢板、二八板、流水板、飞板,文姬在胡地思念故土时,以慢板铺陈旋律,唱词“胡笳声声催断肠,异乡月冷透寒衣”中,通过“寒音”与“滑音”的交替,传递出绵长哀婉;归途中心情激荡时,转用流水板,节奏明快,唱腔高亢,展现“归心似箭”的急切;诀别子女时,则以飞板的散板形式,字字泣血,凸显“肝肠寸断”的痛楚,豫剧常派传人牛淑贤等名角的演绎中,更融入“哭腔”“甩腔”等技巧,使唱腔兼具情感冲击力与剧种辨识度。

表演程式上,突出“以形传神”,文姬的“水袖功”堪称一绝:在“思乡”段落中,双袖翻飞如孤鸿振翅,配合蹉步、转身,展现内心压抑的苦闷;与匈奴丈夫对峙时,单袖前伸,眼神坚定,外化“归汉决心”;诀别子女时,水袖垂地,以颤抖的指尖与含泪的双眸,传递“母爱如刀”的挣扎。“抚琴”作为核心情节,演员通过虚拟的弹拨动作,结合“琴音”的拟声伴奏,将《胡笳十八拍》的意境融入舞台,形成“无声胜有声”的艺术效果。

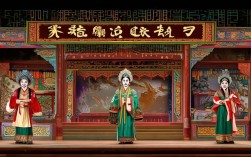

舞台呈现上,豫剧《文姬归汉》兼顾写实与写意,背景以水墨风格的塞北草原、中原故土交替切换,通过灯光冷暖色调的变化,区分“胡地”与“汉地”的空间;匈奴服饰与汉家衣着的对比,强化了文化冲突;而“马嘶风雪”“月夜抚琴”等场景,则通过简约的道具与演员的表演,营造出诗意化的舞台氛围,让观众在虚实相生中沉浸于剧情。

主题意蕴:家国情怀与文化传承

《文姬归汉》超越了个人的悲欢离合,直指乱世中“家”与“国”“情”与“义”的永恒命题,文姬归汉,不仅是地理空间的回归,更是文化身份的重寻——她在胡地“习胡语、穿胡服”,却始终“心系汉家典籍”,归汉后整理父亲遗作,续修《汉书》,以实际行动践行“文化传承”的使命,剧中反复出现的“琴”与“书”,既是文姬才情的象征,也是文化血脉的隐喻,暗示着“文脉不绝,则民族不亡”的深刻主题。

剧作也展现了女性在历史洪流中的坚韧与担当,文姬并非被动接受命运的弱者,而是以“舍小家为大家”的抉择,在个人情感与家国大义间找到平衡,其形象打破了传统戏曲中“才女”的柔弱标签,传递出“女性亦可凭才情与担当书写历史”的现代启示。

艺术成就与当代价值

作为豫剧经典,《文姬归汉》自诞生以来久演不衰,不仅成为河南戏曲舞台上的保留剧目,更通过电影、电视、戏曲大赛等多种形式传播全国,其唱段《胡笳十八拍》《文姬归汉泪涟涟》等成为脍炙人口的“豫剧金曲”,该剧的艺术成就,在于它将历史真实、艺术虚构与剧种特色完美融合,既保留了豫剧“高亢激越”的本色,又通过细腻的情感表达拓展了剧种的表现边界。

在当代,豫剧《文姬归汉》的传承更具现实意义,它以“文化自信”为内核,提醒人们在全球化语境下珍视民族文化根脉;其塑造的文姬形象,为当代女性题材创作提供了历史参照;而剧中“和平”“包容”“传承”的主题,与当下构建人类命运共同体的理念不谋而合,展现出经典剧作跨越时空的生命力。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《文姬归汉》与其他剧种(如京剧、越剧)的同名剧目相比,有哪些独特之处?

A1:豫剧《文姬归汉》的独特性主要体现在“地域文化气质”与“唱腔风格”上,相较于京剧的“雍容典雅”和越剧的“婉约柔美”,豫剧版本更突出“中原文化的质朴与豪放”:唱腔上以“大起大落”的梆子腔为主,情感表达更为直接浓烈,如文姬归途的唱段,高亢的旋律传递出“挣脱束缚、回归故土”的决绝;表演上强调“夸张写意”,如水袖功的幅度更大,身段更挺拔,贴合中原人民“爽朗刚毅”的性格,豫剧版更侧重“家国情怀”的宏大叙事,通过曹操形象的塑造,强化“文化传承”的主题,而其他剧种或更侧重“儿女情长”,或弱化历史背景,形成了鲜明的差异化。

Q2:《胡笳十八拍》在剧中不仅是情节元素,更是情感载体,豫剧是如何通过音乐手段将其舞台化的?

A2:《胡笳十八拍》原为蔡文姬所作琴歌,共18段,情感跌宕起伏,豫剧在舞台化处理中,采取了“虚实结合、声情并茂”的手法:一是“以戏带琴”,通过文姬的独白与唱词,将琴歌的创作背景(如“胡笳本自出胡中,缘琴翻出音律同”)融入剧情,让观众理解“琴”与“情”的关联;二是“以声摹琴”,在乐队伴奏中加入古琴、胡笳等乐器,模仿琴歌的旋律,如“干戈日寻兮道路危,卒死亡兮命垂危”一段,以低沉的胡笳声与急促的锣鼓点,烘托战乱的惨烈;三是“以形传音”,演员通过虚拟的弹拨动作与面部表情,将琴歌中的“悲、愤、思、痛”外化为舞台形象,如弹奏“不谓残生却得旋兮,非非非兮”时,配合颤抖的手指与含泪的双眸,使观众“未见其琴,先闻其情”,实现音乐与戏剧的深度融合。