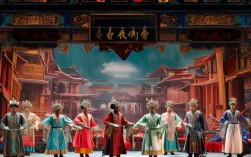

《锯大缸》是京剧传统玩笑戏中的经典剧目,以市井生活为背景,通过幽默诙谐的情节和鲜活生动的人物,展现了底层民众的淳朴性格与生活智慧,剧中人物虽不多,却个个形象鲜明,其语言、动作与唱腔共同构成了充满烟火气的民间生活图景,让观众在笑声中感受京剧艺术的独特魅力。

剧中核心人物主要有三位:王大娘、陶缸匠及配角张妈妈,他们性格各异,互动间碰撞出戏剧冲突,也传递出朴素的生活哲理。

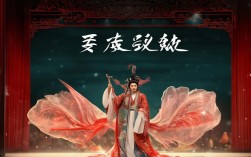

王大娘是剧中当之无愧的主角,她是一位居住在胡同深处的普通市井妇人,以缝补浆洗为生,性格泼辣爽利,嘴上从不饶人,实则心软善良,她的京白念白抑扬顿挫,带着浓厚的京味儿,如“我说这位师傅,你修这缸要多少钱?可别糊弄我老婆子!”一句,既显精明又透着亲切,王大娘的“泼辣”并非蛮横,而是市井小民在生活中的自我保护——面对陌生手艺人,她总要先“敲打”几句,确认对方靠谱;可一旦发现对方实诚,又会立刻热情相待,比如修好缸后非要塞给陶缸匠几个热馒头,这种“刀子嘴豆腐心”的特质,让她成为极具生活气息的典型形象,她的唱腔不多,却以念白和身段见长,叉腰、跺脚、指手画脚等动作,将一个爱唠叨又热心肠的妇人形象刻画得入木三分。

陶缸匠是另一位核心人物,他是一位走街串巷的外来手艺人,背着工具箱,专修瓷器瓦罐,性格憨厚朴实,略显笨拙却手艺高超,关键时刻还能急中生智,他的扮相简单:头戴毡帽,身穿短打,腰间别着锤子、麻绳等工具,说话带着外地口音,更显质朴,与王大娘的交锋中,他常因“嘴笨”被对方说得哑口无言,只能憨笑挠头,可一旦动手干活,立刻展现出专业素养:用小锤轻敲缸壁辨裂纹,麻刀灰仔细填补,动作麻利利落,最经典的“锯大缸”桥段,并非真的用锯子锯开大缸,而是他通过夸张的肢体动作——模拟拉锯的姿势、配合“吱呀吱呀”的拟声念白,既展现了修补技术(暗示需“锯开”裂缝修补),又制造出强烈的喜剧效果,陶缸匠的“憨”与“智”形成反差:平时看似木讷,却能用朴素的道理化解矛盾,比如面对王大娘的压价,他不会争吵,只会说“您老放心,我这手艺,修好的缸能用十年!”这种“以技服人”的底气,让他赢得了王大娘的尊重,也传递出劳动者的质朴与担当。

配角张妈妈是王大娘的邻居,热心肠的市井妇人,爱凑热闹,言语直率,她常在一旁“煽风点火”,比如对王大娘说“这师傅看着就不靠谱,咱还是再找别人吧”,加剧了两人初期的矛盾;可当陶缸匠修好缸后,她又第一个拍手叫好,拉着王大娘的手说“还是你有眼光,这师傅手艺真棒!”,张妈妈的存在,让剧情更具生活实感——胡同里的邻里本就如此,爱议论、爱操心,关键时刻又互帮互助,她的念白活泼俏皮,肢体动作丰富,时而探头探脑,时而拍腿大笑,为全剧增添了轻松愉快的氛围。

通过三位人物的互动,《锯大缸》展现了市井生活中的“小矛盾”与“大温情”,王大娘与陶缸匠从最初的“互相试探”到后来的“彼此信任”,张妈妈的“火上浇油”到“真心认可”,情节虽简单,却折射出“远亲不如近邻”的邻里情谊,以及“手艺立身、诚信为本”的处世哲学,京剧作为“角的艺术”,在这出戏中虽无华丽扮脸和繁复唱腔,却凭借人物的真实鲜活和表演的生活化,成为经久不衰的经典。

| 人物 | 身份 | 性格特点 | 经典桥段/台词 | 戏剧功能 |

|---|---|---|---|---|

| 王大娘 | 胡同深处的市井妇人 | 泼辣爽利、嘴硬心软、精明善良 | 京白交锋:“你这手艺行不行?可别糊弄我!” | 推动情节发展,展现市井民众的淳朴 |

| 陶缸匠 | 外来瓷器修补匠 | 憨厚朴实、手艺高超、急中生智 | “锯大缸”动作模拟:“吱呀——吱呀——” | 传递劳动者智慧,深化“诚信”主题 |

| 张妈妈 | 王大娘的邻居 | 热心直率、爱凑热闹、仗义执言 | 拍手叫好:“我就说这师傅靠谱吧!” | 烘托气氛,体现邻里温情互动 |

FAQs

Q1:《锯大缸》中的“锯大缸”是真的用锯子锯缸吗?

A1:并非传统意义上的“锯开”,这是戏曲表演中的夸张手法和艺术化处理,陶缸匠通过模拟“拉锯”的动作,配合“吱呀吱呀”的拟声念白和身段,既展现了修补大缸时“锯开裂缝填补”的技术过程,又制造出强烈的喜剧效果,属于京剧“虚实结合”表演特点的体现。

Q2:这出戏为什么属于“玩笑戏”,它的喜剧效果体现在哪里?

A2:“玩笑戏”以轻松幽默、贴近生活、情节简单为特点,《锯大缸》的喜剧效果主要来自三方面:一是人物语言交锋,如王大娘的京白刁难与陶缸匠的憨厚回应,形成“嘴仗”笑点;二是动作夸张,如陶缸匠“锯缸”时的滑稽姿态;三是情节反转,从“修不好”的争执到“修得极好”的敬佩,反差中自然生笑,这些元素让全剧在笑声中传递出朴素的市井温情。