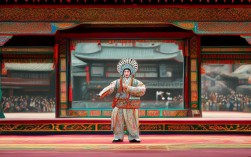

京剧《文昭关》是传统老生戏中的经典之作,取材于《东周列国志》中伍子胥一夜白头、智过昭关的故事,作为以唱功为主的“唱念做打”并重剧目,其曲谱编排承载着京剧老生声腔艺术的精髓,而当代京剧表演艺术家于魁智对这一剧目的演绎,更是将传统曲谱的韵味与时代审美相融合,成为京剧舞台上的标杆之作。

京剧《文昭关》的曲谱结构与艺术特色

《文昭关》的曲谱以西皮声腔为主,辅以二黄导板、回龙等板式,通过板式的转换与旋律的起伏,层层递进地展现伍子胥从悲愤焦虑到决绝突破的心理变化,全剧核心唱段“一轮明月照窗前”堪称老生慢板唱腔的典范,其曲谱结构严谨,旋律跌宕,既有传统西皮慢板的婉转流畅,又融入了“擞音”“脑后音”等技巧,强化了人物的悲剧色彩。

从曲谱记谱方式看,传统《文昭关》多用工尺谱记录,后逐渐发展为简谱与五线谱并存的现代记谱体系,以西皮慢板为例,其基本板式为“一板三眼”(4/4拍),每小节第一拍为“板”,第二拍为“头眼”,第三拍为“中眼”,第四拍为“末眼”,唱腔中“过门”与“行腔”交替,形成“起承转合”的旋律逻辑,一轮明月照窗前”的起腔,曲谱以“5 6 1 2 | 3 2 1 2 | 3 5 6 5 | 3 -”的级进旋律开篇,平稳中暗含压抑,随后“恨平王无道纲常坏”一句,“恨”字以高音“5”起腔,通过“滑音”下行至“1”,形成“先扬后抑”的音调,既表现了伍子胥对昏君的痛恨,又暗合其身处绝境的无奈。

剧中另一核心唱段“伍员在头上换巾帽”为西皮原板,节奏由慢转快,曲谱以短句为主,如“伍员在头上换巾帽,解去了玉带换战袍”,旋律多跳进(如“1 3 | 2 1 |”),配合明快的节奏,展现了伍子胥决心过关的果决,而在“鸡鸣犬吠惊魂魄”的散板段落中,曲谱打破了固定节拍限制,采用“散板”记谱,旋律自由延长,如“魄”字以拖腔收尾,通过“气口”的变换,模拟人物惊恐不安的心跳节奏,体现了曲谱对戏剧情感的精准捕捉。

于魁智对《文昭关》曲谱的演绎与创新

作为当代京剧老生的领军人物,于魁智深谙奚派“脑后音”与马派“酣畅淋漓”的唱腔精髓,在《文昭关》的演绎中,既严格遵循传统曲谱的规范,又融入个人对人物的理解,形成了“刚柔并济、情韵兼备”的艺术风格。

在“一轮明月照窗前”的慢板唱段中,于魁智对曲谱的处理尤为细腻,传统唱腔中“白”字的拖腔多为“3 5 6 5 | 3 -”,他则在“白”字后加入“擞音”(即本音与上方大二度快速颤音),使旋律更具波动感,仿佛伍子胥回忆往事时的心潮起伏,他运用“脑后音”技巧,将高音“5”的共鸣位置后移,使声音穿透力更强,既展现了老生唱腔的“刚”,又通过尾音的“轻收”避免了“喊叫”的直白,体现“柔”的韵味,这种对曲谱中“气口”与“音色”的把控,源于他对传统声腔的深刻理解——曲谱是骨架,而情感才是血肉。

在“伍员在头上换巾帽”的原板段落中,于魁智的节奏处理更具层次感,传统曲谱此处节奏较为均匀,他却通过“前紧后松”的节奏变化,如“换巾帽”三字加快字速,“解去了玉带”放慢节奏,形成“张弛有度”的戏剧效果,他在“过关”后的快板唱段中,融入了“炸音”(爆发性高音)技巧,如“杀贼子”的“杀”字以“5”音高腔收尾,既符合曲谱中“激昂”的情感要求,又强化了人物的复仇决心,让传统曲谱在当代舞台上焕发新的生命力。

值得一提的是,于魁智在表演中始终注重“唱腔与身形”的统一,例如在“一夜白头”的情节中,他通过“捋髯”“甩袖”等身段动作,配合唱腔中“音量”的强弱变化(如“白”字由弱渐强),使曲谱的旋律线条与人物的形体语言形成“视觉与听觉”的双重冲击,实现了“曲谱为戏服务”的艺术追求。

《文昭关》核心唱段曲谱及于魁智演绎特点 | 板式 | 调式 | 曲谱片段(简谱描述) | 情感表达 | 于魁智处理特点 |

|----------------|------------|------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------|

| 一轮明月照窗前 | 西皮慢板 | G调 | 5 6 1 2 | 3 2 1 2 | 3 5 6 5 | 3 | 悲愤、思乡 | 拖腔加入“擞音”,脑后音增强穿透力,尾音轻收 |

| 伍员在头上换巾帽 | 西皮原板 | G调 | 1 2 | 3 5 | 2 1 | 2 | 决心、激昂 | 节奏“前紧后松”,咬字“喷口”有力,尾音上挑 |

| 鸡鸣犬吠惊魂魄 | 西皮散板 | G调 | 5 3 | 2 | 1 2 | 3 | 惊恐、焦虑 | 散板自由延长,气口多变,模拟心跳节奏 |

相关问答FAQs

问题1:京剧《文昭关》的曲谱中,“西皮慢板”有哪些典型特征?

解答:西皮慢板是《文昭关》的核心板式,其典型特征包括:①节奏为“一板三眼”(4/4拍),速度舒缓,每分钟约60拍;②旋律以级进为主,辅以跳进,形成“波浪式”起伏;③结构为“起腔-平腔-落腔”,起腔多高音,平腔平稳叙事,落腔拖腔收束;④唱词多为“七字句”或“十字句”,曲谱通过“垛板”与“摇板”的交替,增强戏剧张力,西皮慢板常用于抒发深沉情感,如“一轮明月照窗前”通过婉转的旋律,展现了伍子胥的悲愤与无奈。

问题2:于魁智在演唱《文昭关》“一轮明月”时,如何通过曲谱处理表现人物心理?

解答:于魁智主要通过以下曲谱处理技巧表现伍子胥的心理:①在“恨平王无道纲常坏”一句中,将“恨”字的曲谱高音“5”延长,并加入“滑音”,强化对昏君的痛恨;②在“白”字的拖腔中,运用“擞音”与“气口”变化,使旋律如泣如诉,模拟人物回忆往事时的哽咽;③通过“脑后音”技巧,将中音区“3 5 6”的共鸣位置后移,使声音更具苍凉感,贴合伍子胥流亡者的身份;④在落腔“3 -”处,采用“弱收”处理,音量渐弱,暗示人物内心的压抑与绝望,这些技巧既遵循了传统曲谱的规范,又通过细节创新,让唱腔成为人物心理的外化表达。