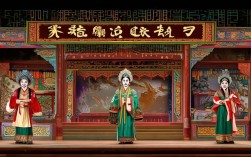

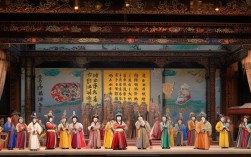

豫剧祥符调作为豫剧艺术的重要分支,发源于古都开封(祥符为其古称),是中原文化与戏曲艺术交融的产物,其唱腔以“中州韵”为根基,兼具细腻婉约与质朴豪放,在百年传承中孕育出众多名家,形成了独特的艺术风貌,对豫剧发展影响深远,祥符调的表演讲究“声情并茂”,既注重唱腔的婉转流畅,又强调表演的生活化与人物内心刻画,尤其擅长表现市井生活中的平凡人物,充满了浓郁的乡土气息与人文情怀。

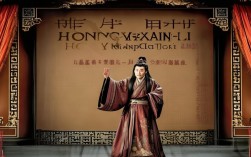

在祥符调的发展历程中,不同时期的演员以其独特的艺术风格推动了流派的传承与创新,早期代表人物中,陈素真被誉为“豫剧皇后”,她将祥符调的唱腔与表演艺术推向新高度,其《宇宙锋》《春秋配》等剧目中,闺门旦的娇羞、坚韧被刻画得入木三分,唱腔上“含蓄中见深情”,真假声转换自然,形成了“陈派”艺术,阎立品则以闺门旦见长,在《秦雪梅吊孝》中,她用“泣腔”将秦雪梅的悲情演绎得催人泪下,唱腔哀婉而不失端庄,被誉为“闺门旦一面旗”,桑振君则另辟蹊径,创造了“俏丽灵动的‘嗨腔’”,在《对花枪》《白莲花》中,其唱腔跳跃多变,节奏明快,丰富了祥符调的板式表现力,形成了独树一帜的“桑派”。

中期传承者中,牛淑贤作为陈素真的弟子,深得祥符调精髓,她在《梵王宫》中饰演的耶律含嫣,扮相俊美,唱腔甜润,将少女的天真与情窦初开展现得淋漓尽致,被誉为“豫剧小皇后”,虎美玲则融合了祥符调与常派豫西调的元素,在《穆桂英挂帅》《大祭桩》中,其唱腔既有祥符调的细腻,又有豫西调的激昂,形成了大气磅礴又不失婉约的风格,进入21世纪,李金枝等青年演员积极传承祥符调,在《泪洒相思地》《风流才子》等剧目中,她以清亮的嗓音和细腻的情感处理,让传统艺术焕发出新的活力,同时尝试融入现代审美元素,吸引年轻观众。

以下是不同时期祥符调代表演员的简要梳理:

| 时期 | 演员 | 代表剧目 | 艺术特点 |

|---|---|---|---|

| 早期(20世纪30-50年代) | 陈素真 | 《宇宙锋》《春秋配》 | 唱腔含蓄深情,表演细腻,闺门旦典范 |

| 阎立品 | 《秦雪梅吊孝》 | “泣腔”哀婉,端庄大气,闺门旦代表 | |

| 桑振君 | 《对花枪》《白莲花》 | “嗨腔”俏丽,板式多变,桑派创始人 | |

| 中期(20世纪60-90年代) | 牛淑贤 | 《梵王宫》 | 唱腔甜润,扮相俊美,继承陈派精髓 |

| 虎美玲 | 《穆桂英挂帅》 | 融合多流派,唱腔大气,表演富有张力 | |

| 现代(21世纪以来) | 李金枝 | 《泪洒相思地》 | 唱腔清新,情感细腻,推动创新发展 |

祥符调的艺术魅力不仅在于唱腔的优美,更在于其对人物内心世界的深刻挖掘,其唱腔以【慢板】抒发情感,【二八板】叙事铺陈,【流水板】明快流畅,板式转换自然,吐字讲究“字正腔圆”,旋律起伏如中原方言般亲切,表演上,注重“以情带声”,通过眼神、身段、步法的配合,将生活中的细节融入戏曲程式,使角色鲜活可感,陈素真在表演闺门旦时,常用“水袖功”表现羞涩,用“碎步”表现急切,细腻的动作与唱腔相得益彰,让观众仿佛身临其境。

随着时代发展,祥符调也面临着传承与创新的挑战,如何在保持传统精髓的基础上,适应现代观众的审美需求,是当代祥符调演员需要思考的问题,幸运的是,通过老一辈艺术家的悉心传授和青年演员的积极探索,祥符调正在以新的面貌走进大众视野,从舞台到屏幕,从线下演出到线上传播,这门古老的艺术正在焕发新的生机。

FAQs

Q1:祥符调与豫剧其他流派(如常派的“豫西调”、唐派的“豫东调”)在唱腔风格上有何区别?

A:祥符调以中州韵为基础,唱腔圆润细腻,真假声结合自然,擅长表现闺门旦、青衣等柔美角色,风格婉约中带质朴;常派豫西调受梆子戏影响,唱腔高亢激越,多花腔,适合表现悲愤、豪放的情绪;唐派豫东调则节奏明快,刚劲有力,板式紧凑,擅长塑造英雄人物,风格刚健豪迈,三者因地域、方言和艺术追求不同,形成了各具特色的流派风格。

Q2:当前豫剧祥符调的传承面临哪些挑战?如何应对?

A:挑战主要包括:年轻观众对传统戏曲认知不足,导致受众老龄化;传统剧目创新不足,难以适应现代审美;传承人老龄化,青年演员培养周期长、压力大,应对措施包括:进校园开展戏曲普及活动,培养青少年兴趣;创排结合传统与现代元素的新剧目,增强时代感;利用短视频、直播等新媒体扩大传播;通过“名家收徒”“流派展演”等形式加强传承体系建设,让祥符调在“活态传承”中延续生命力。