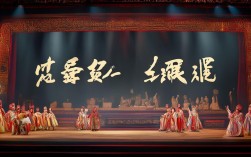

河南豫剧作为中原文化的璀璨明珠,以其高亢激越的唱腔、质朴生动的表演和深厚的历史底蕴,深受广大观众喜爱,在众多经典剧目与当代创作中,“龙儿”这一形象虽非传统老戏中的核心角色,却在现代豫剧作品中焕发出独特的艺术光彩,成为连接传统与现代、展现时代精神的重要符号,以下从角色背景、艺术塑造、文化内涵等方面,对河南豫剧中的“龙儿”进行详细梳理。

角色背景与剧情定位

“龙儿”这一形象多出现在现代豫剧剧目中,以《黄河岸边》《家山梨园》等作品为代表,其核心定位是新时代河南青年的缩影,承载着传承乡土文化、推动乡村振兴的精神内核,以《黄河岸边》为例,剧情围绕黄河滩区移民搬迁后的文化重建展开:龙儿本是城市打拼的青年,因父亲(老艺人)临终嘱托,毅然放弃高薪工作回到家乡,面对村民对传统戏曲的疏离、年轻一代的流失,他创新戏曲形式,将短视频、流行音乐与豫剧唱腔结合,用“老调新唱”唤醒乡亲们的文化记忆,最终带领村民打造“黄河戏社”,让豫剧在新时代重焕生机,这一角色不仅是对个体成长的书写,更是对“文化根脉如何延续”的时代回应,贴合当代河南“文旅文创融合战略”的发展背景,具有强烈的现实意义。

人物性格与艺术塑造

“龙儿”的性格塑造打破了传统豫剧角色的脸谱化,呈现出立体多元的特质:

- 坚韧担当:面对村民的不理解、创业的艰难,他始终坚守“让豫剧活下去”的初心,甚至在暴雨中抢救老旧戏服、为教孩子唱戏自掏腰包,体现了新时代青年的责任感。

- 创新求变:他不拘泥于传统表演形式,尝试将豫剧《花木兰》选段改编成摇滚版,用抖音直播教戏,吸引百万粉丝,展现了对传统文化的创造性转化。

- 乡土情怀:他对黄河岸边的土地、戏曲、乡亲怀有深厚情感,唱段中“黄河水长流,戏魂不能丢”的歌词,直白却真挚,传递出对根的眷恋。

在艺术表现上,“龙儿”的表演融合了传统豫剧的“唱、念、做、打”与现代表演元素:唱腔上以豫东调为基础,高亢处如黄河奔腾,婉转处似乡音呢喃,如在《归乡》一场中,“离城时脚步匆匆归乡缓,土坯房、老槐树,泪眼模糊”的唱段,运用“慢板转流水”的板式变化,将游子的复杂情感层层递进;念白中融入河南方言的俏皮,如“俺爹说,戏比天大,咱不能把老祖宗的手艺丢了”,接地气且富有感染力;动作设计上,既有传统戏曲的“翎子功”“水袖功”,也有模仿直播举手机、用手机打光等现代生活化动作,形成“老戏新演”的独特观感。

文化内涵与社会价值

“龙儿”形象的深层价值,在于其展现了豫剧在当代的转型与新生:

- 传统文化的当代转化:通过龙儿的创新实践,豫剧不再是“博物馆里的艺术”,而是走进年轻人生活的文化符号,解决了“戏曲如何吸引年轻人”的现实难题。

- 地域文化的精神载体:角色身上凝聚的“黄河精神”——坚韧不拔、包容开放,与河南“人往高处走,水往低处流”的地域品格相呼应,成为中原文化软实力的重要体现。

- 乡村振兴的文化引擎:剧情中,龙儿通过戏曲带动乡村旅游,村民通过演出增收,印证了“文化是乡村的灵魂”,为乡村振兴提供了“文化赋能”的生动范例。

以下为“龙儿”角色基本信息概览:

| 项目 | |

|----------------|--------------------------------------------------------------------------|

| 出处剧目 | 《黄河岸边》《家山梨园》等现代豫剧 |

| 身份设定 | 黄河滩区青年、返乡创业者、豫剧传承人 |

| 性格核心 | 坚韧担当、创新求变、乡土情怀 |

| 代表唱段 | 《黄河谣》《归乡》《老调新唱》 |

| 艺术特色 | 融合传统唱腔与现代元素,方言念白与生活化动作结合 |

| 社会意义 | 体现豫剧当代转型,展现新时代青年文化担当,为乡村振兴提供文化样本 |

相关问答FAQs

Q1:现代豫剧中的“龙儿”与传统豫剧角色有何本质区别?

A1:传统豫剧角色多基于历史人物(如穆桂英、花木兰)或民间传说(如七品县令、秦香莲),性格塑造偏向“忠孝节义”的道德符号,表演程式化较强;而“龙儿”是当代青年形象,性格更立体、真实,兼具理想主义与现实困境,其创新行为(如结合短视频传播)直接回应时代需求,体现了从“历史叙事”到“现实关怀”的转变,更强调角色的成长性与时代共鸣。

Q2:“龙儿”形象的成功塑造,对豫剧的传承与发展有何启示?

A2:“龙儿”的成功启示在于:豫剧传承需打破“固守传统”的思维定式,在尊重艺术本体(如唱腔、程式)的基础上,主动拥抱时代语境,通过年轻化、现代化的角色设计吸引新观众;借助新技术、新载体(如直播、短视频)拓宽传播渠道,让豫剧从“舞台走进屏幕”,从“地方走向全国”,唯有如此,这门古老艺术才能在新时代保持生命力,实现“创造性转化、创新性发展”。