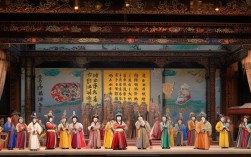

豫剧作为中原文化的璀璨明珠,以铿锵的唱腔、生动的表演扎根民间沃土,而青年演员则是这门古老艺术薪火相传的中坚力量,近年来,一批青年豫剧演员在继承传统名段的基础上,注入时代活力,让豫剧舞台绽放出新的光彩,他们不仅以精湛技艺复刻经典,更以创新思维打破艺术边界,让豫剧名段在新时代焕发吸引力。

在众多青年演员中,几位佼佼者凭借对名段的深度诠释脱颖而出,文武生杨历明是河南豫剧院青年团的台柱子,他主演的《穆桂英挂帅·捧印》堪称经典,杨历明的嗓音如洪钟般宽厚,身段兼具武生的挺拔与老生的沉稳,尤其在“捧印”一场中,通过眼神的凝滞与唱腔的起伏,将穆桂英从“不愿挂帅”到“忠勇赴国”的心理转变刻画得淋漓尽致,他对传统“豫西调”的发声技巧进行了优化,在高音区融入胸腔共鸣,让唱腔更具穿透力,同时保留“甩腔”的韵味,既守住了“老味道”,又让现代观众更易接受。

旦角演员王惠是常派艺术的优秀传人,她在《大祭桩·路遇》中的演绎堪称教科书级别,师承常香玉的“声情并茂”,王惠的唱腔婉转细腻,如泣如诉,尤其在“打路”一场中,通过颤抖的指尖、踉跄的步态,将黄桂英遭诬陷后的悲愤与绝望展现得动人心魄,她注重细节处理,比如在“哭头”选段中,结合气声与假声,让每一个音符都充满情感张力,同时借鉴影视表演的“微表情”技巧,让传统人物更具现代共鸣。

丑角演员郭青峰则凭借《七品芝麻官·知府升堂》打破观众对丑角的刻板印象,他语言诙谐幽默,身段灵活多变,将唐成“当官难”的无奈与智慧演绎得既接地气又充满韵味,郭青峰的创新之处在于将现代喜剧元素融入传统丑角表演,比如在“升堂”中加入方言梗和肢体喜剧,让年轻观众捧腹大笑的同时,感受到豫剧丑角艺术的魅力,他还在短视频平台开设“豫剧小课堂”,用流行语解读传统名段,累计吸引超百万年轻粉丝,成为豫剧“破圈”的代表人物。

花旦演员李新花则在《花木兰·从军》中展现了青春力量,她的嗓音清亮如泉,身段轻盈似燕,在“趟马”一场中,将传统马鞭技巧与现代街舞元素结合,创造出既有武戏张力又不失时尚感的动作设计,李新花注重挖掘花木兰的“现代性”,通过眼神中的坚定与柔情的转换,展现女性角色的成长与担当,让这个古老形象在当代舞台上焕发新生。

青年豫剧演员的传承,并非简单复刻传统,而是在“守正”基础上“创新”,他们一方面向老一辈艺术家请教,打磨唱腔、身段的“基本功”,比如杨历明曾为学懂“豫西调”的“脑后音”,连续三个月凌晨五点起床练嗓;他们主动拥抱时代,将流行音乐、现代舞美、新媒体技术融入表演,比如在《穆桂英挂帅》中运用VR技术还原古代战场,让观众身临其境;通过直播、短视频等平台传播名段,打破剧场限制,让豫剧走进更多年轻人的生活,正是这种“守正创新”的自觉,让豫剧名段不再是尘封的记忆,而是流动的文化符号,在新时代舞台上继续讲述中国故事。

相关问答FAQs

问:青年豫剧演员如何在保持传统韵味的同时吸引年轻观众?

答:青年演员主要通过“内容深耕”与“形式破圈”双轨并行,内容上,在传统名段中挖掘与现代价值观共鸣的主题,如《花木兰》的女性独立、《穆桂英挂帅》的家国情怀,引发年轻观众情感共鸣;形式上,融合新媒体传播(如短视频、直播)、跨界合作(如与流行歌手合唱、融入街舞元素),并优化舞台呈现(如现代灯光、多媒体背景),同时通过“豫剧进校园”“名段赏析课”等活动,培养年轻观众的欣赏习惯,让豫剧从“小众爱好”变为“青春潮流”。

问:豫剧名段的“老唱腔”是否需要改动才能适应现代舞台?

答:豫剧名段的“老唱腔”是艺术根基,需坚守其核心韵味,但可进行“科学优化”,比如在发声方法上,借鉴现代声乐的共鸣技巧,保护演员嗓音的同时提升音域表现力,如王惠在演唱《大祭桩》时,将常派“真声假结合”的技巧与气息控制结合,让高音更通透;在配器上,加入交响乐或电子音乐元素增强层次感,但保留板胡、梆子等传统乐器的特色;在节奏处理上,适当加快部分唱段的节奏,适应现代观众的审美习惯,但保留“慢板”的抒情性,做到“老腔新唱”而非“改腔换调”。