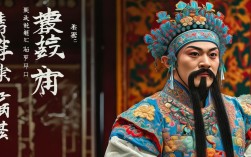

京剧名家扬乃彭是奚派老生艺术的杰出代表,以其深厚的艺术造诣和对传统的坚守与创新,在京剧界享有崇高声誉,他1932年生于天津,自幼浸润于津门京剧氛围,12岁开始学戏,先后受教于雷喜福、张荣奎等名家,1961年正式拜奚派创始人奚啸伯先生为师,成为其入室弟子,也是奚派艺术的重要传承者之一,扬乃彭的艺术生涯横跨数十年,从舞台实践到艺术传承,从唱腔钻研到人才培养,为京剧老生行当的发展留下了浓墨重彩的一笔。

扬乃彭的艺术成长之路,是对“勤学苦练”的最佳诠释,幼年时,他因家境贫寒,白天在工厂做工,夜晚坚持练功,练就了扎实的腰腿功和唱念功底,拜入奚门后,他更是深得奚啸伯先生艺术精髓,不仅继承了奚派“脑后音”“擲音”“擞音”等核心演唱技巧,更在“以情带声、声情并茂”的美学追求上不断精进,奚派艺术以“委婉细腻、清新脱俗”著称,扬乃彭结合自身嗓音条件——音色醇厚而不失明亮,音域宽广且富有弹性,形成了“清刚醇厚、委婉深沉”的个人风格,他的演唱讲究“字正腔圆”,尤其注重吐字的清晰与情感的自然流露,在《范进中举》中“念状”一段,他将范进中举后的狂喜与疯癫通过唱腔的抑扬顿挫展现得淋漓尽致,既有奚派的含蓄内敛,又融入了人物情感的爆发力,成为奚派经典演绎。

在代表剧目方面,扬乃彭的舞台 repertoire 丰富多元,涵盖传统戏、新编历史戏和现代戏,尤以奚派本戏最为出彩,他塑造的众多角色各具特色,既有《失街亭·空城计·斩马谡》中沉稳凝重的诸葛亮、《四郎探母》中悲情缠绵的杨四郎,也有《白帝城》中托孤寄命的刘备、《乌盆记》中正直善良的刘世昌等,这些角色不仅唱腔设计独具匠心,表演更是细腻传神,他将“做派”融入“唱腔”,通过眼神、身段的变化,赋予人物鲜活的生命力,例如在《珠帘寨》中,他饰演李克用,通过“哗喇喇”等花脸式的唱腔与老生本色的结合,既展现了李克用的草莽英雄气概,又不失奚派的艺术韵味,形成了独特的“文武兼备”风格。

以下为扬乃彭部分代表剧目及艺术特色简表:

| 剧目名称 | 扮演角色 | 艺术特色 |

|---|---|---|

| 《范进中举》 | 范进 | 唱腔层次分明,通过“擲音”表现人物疯癫状态,念白极具戏剧张力 |

| 《白帝城》 | 刘备 | 唱腔悲怆深沉,“慢板”段托孤之情感人至深,表演凝重肃穆 |

| 《失空斩》 | 诸葛亮 | 唱腔稳健大气,“西皮原板”展现智者胸襟,“摇板”处凸显急切心情 |

| 《珠帘寨》 | 李克用 | 融合老生与花脸唱腔,高亢激越,身段洒脱,展现草莽英雄形象 |

| 《乌盆记》 | 刘世昌 | 唱腔婉转哀怨,“反二黄”段控诉冤情,表演细腻传神 |

扬乃彭的艺术成就不仅体现在舞台上,更体现在对奚派艺术的传承与弘扬上,他曾任天津京剧院团长、艺术指导,致力于培养青年演员,将毕生所学倾囊相授,在教学过程中,他强调“传统是根,创新是魂”,要求学生在扎实掌握基本功的基础上,结合时代审美对人物进行再创造,他的弟子王越、李军等已成为当今京剧界的中坚力量,其中王深得奚派精髓,成为奚派新一代代表性传人,他还积极参与传统剧目的整理与复排,亲自指导《范进中举》《白帝城》等剧目的排演,使这些经典作品得以在新时代焕发生机,晚年,他虽已年逾古稀,仍坚持参与京剧进校园、社区演出等活动,为普及京剧艺术不遗余力。

扬乃彭的艺术人生,始终贯穿着对京剧艺术的敬畏与热爱,他曾说:“京剧是祖宗留下的宝贝,我们这一代人要守好、传好,不能让它在我们手里丢了。”正是这种坚守与担当,让他在京剧界树立了德艺双馨的典范,他的艺术不仅为观众带来了美的享受,更为京剧艺术的传承与发展注入了源源不断的动力。

相关问答FAQs

问:扬乃彭在奚派艺术传承中,是如何处理“继承”与“创新”的关系的?

答:扬乃彭始终认为“继承是基础,创新是生命”,在继承方面,他严格遵循奚啸伯先生的艺术规范,从“脑后音”的运用到“擲音”的控制,从字头、字腹、字尾的处理到情感表达的“含而不露”,都力求精准还原奚派精髓,在创新方面,他结合自身嗓音条件和时代审美,对部分唱腔进行适度调整,例如在《范进中举》中,他借鉴了京剧“哭头”的元素,在“中了”的唱腔中加入哭腔的韵味,既保留了奚派的委婉,又强化了人物的悲剧色彩;在表演上,他融入话剧对人物心理的刻画方法,使范进的“疯癫”更具层次感,实现了“守正创新”的艺术追求。

问:扬乃彭对青年京剧演员的培养有哪些独到之处?

答:扬乃彭的培养理念可概括为“先学做人,再学演戏”,他强调演员的品德修养,认为“戏比天大,德艺双馨”是立身之本,常教导青年演员要尊重艺术、尊重观众、尊重同行,在教学方法上,他注重“因材施教”,根据学生的嗓音条件和性格特点制定教学方案,例如针对嗓音宽厚的学生,他会侧重《失空斩》等唱腔稳健的剧目;针对嗓音清亮的学生,则多指导《四郎探母》等婉转的唱段,他要求学生“多看、多学、多悟”,不仅要学戏,更要学戏外的人文知识,通过阅读历史、文学著作加深对人物的理解,从而塑造出有血有肉的艺术形象,他的弟子王越曾回忆:“扬老师教戏时,不仅教唱腔身段,还会给我们讲人物背景、时代环境,让我们真正走进角色内心。”这种“技道并重”的教学方法,培养了一批兼具传统功底与时代审美的京剧人才。