《安安送米》是豫剧传统伦理戏中的经典剧目,以“孝道”为核心,通过母子离散、艰辛送米、最终团聚的故事,展现了中华民族的传统美德与人性光辉,该剧自清代以来流传于中原地区,经几代艺人的打磨,成为豫剧“三小戏”(小生、小旦、小丑)的代表作品之一,深受观众喜爱。

剧情围绕安安母子展开:安安之父张广才因家道中落,妻子刘氏被恶婆婆(或因误会、或因家规)赶出家门,安安尚幼,随父留居家中,日夜思念母亲,刘氏流落在外,以缝补浆洗为生,生活困苦,安安得知母亲下落后,偷偷攒米,每日翻山越岭送米与母亲,途中历经风雨、饥饿,甚至被路人误解,却始终不放弃,其孝行感动家人,婆婆幡然醒悟,母子一家团圆,故事情节跌宕起伏,情感真挚动人,尤其是“送米”这一核心情节,将年幼安安的懂事与坚韧刻画得淋漓尽致。

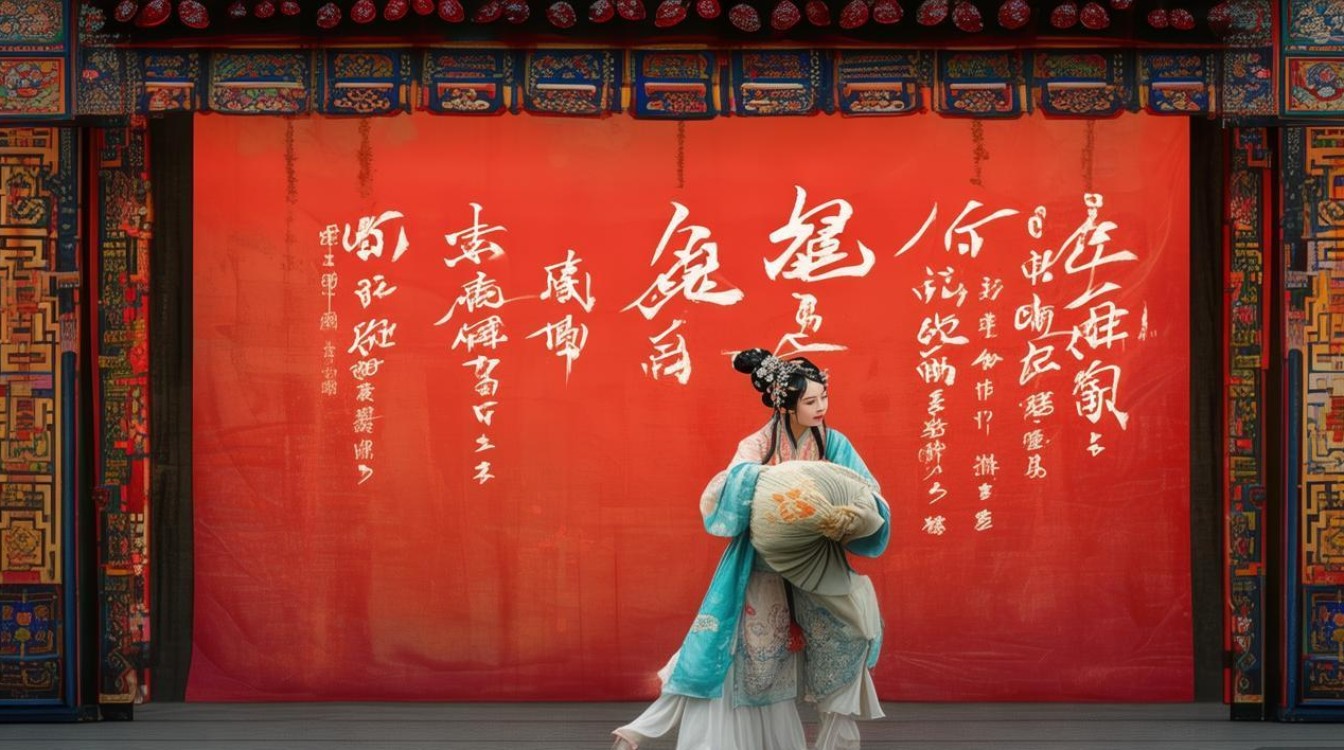

剧中人物形象鲜明,各具特色,安安虽为孩童,却早懂孝义,其唱腔以清亮高亢的豫东调为主,动作设计兼具童真与执着,如“背米袋”“踉跄行路”等身段,生动展现其艰辛,母亲刘氏的唱腔则多用哀婉的豫西调,通过“思子”“盼子”等唱段,抒发慈母对儿子的思念与心疼,婆婆一角从固执到悔悟的转变,推动了剧情发展,其“斥子”“悔悟”等情节,体现了传统家庭伦理中的冲突与和解,邻居、路人等配角虽戏份不多,却以质朴的言行衬托出安安孝行的可贵。

从艺术特色来看,《安安送米》充分展现了豫剧“以唱为主、唱做结合”的表演风格,剧中经典唱段《安安上学》《送米路上》等,通过板式变化(如【二八板】【慢板】【流水板】)与情感递进,将人物内心世界展现得淋漓尽致,安安送米时的“娘啊,儿送米来不怕远,翻山越岭心甘甜”,以朴实无华的唱词,搭配颤抖的身段与含泪的表情,将孝子的赤诚传递给观众,舞台设计上,多采用简约写意的手法,如用“一桌二椅”表现家庭场景,用虚拟的“翻山”动作配合灯光音效,营造出送米途中的艰难氛围,凸显“以情带景、情景交融”的戏曲美学。

该剧的文化内涵深刻,不仅是对“孝道”传统的礼赞,更折射出传统家庭伦理的复杂性,它肯定了子女对父母的孝敬与感恩,强调亲情是人性的基石;通过婆婆的转变,也反思了封建家长制中的专断与偏见,倡导宽容与理解,在现代社会,《安安送米》所传递的孝亲观念虽需与时俱进,但其对亲情、责任的珍视,仍具有现实教育意义,提醒人们在快节奏生活中不忘家庭温暖,传承传统美德。

人物形象分析表

| 人物 | 身份 | 性格特点 | 经典情节/唱段 |

|---|---|---|---|

| 安安 | 张家长子 | 孝顺、坚韧、懂事 | 背米送母、思母唱段《安安上学》 |

| 刘氏 | 安安之母 | 慈爱、隐忍、坚强 | 缝补度日、盼儿唱段《思儿泪》 |

| 婆婆 | 张家家长 | 固执、后悔 | 斥子赶媳、悔悟认亲 |

| 张广才 | 安安之父 | 软弱、无奈 | 劝母、助子送米 |

相关问答FAQs

Q1:《安安送米》与其他戏曲中的孝道戏(如《二十四孝》中的“卧冰求鲤”)有何不同?

A1:与《二十四孝》中极端化的“愚孝”不同,《安安送米》更注重孝行的“日常性”与“真实性”,安安的孝行体现在日复一日送米、克服具体困难(如饥饿、劳累)等细节中,而非牺牲生命的极端行为,其孝道更贴近生活,更易引发普通观众的共鸣,剧中通过婆婆的转变,强调了家庭伦理中“理解”与“沟通”的重要性,避免了单向度的道德说教。

Q2:现代观众如何看待《安安送米》中的“孝道”主题?是否需要改编?

A2:现代观众对《安安送米》的孝道主题可从两方面理解:其内核的“感恩亲情”“承担责任”仍具有普世价值;封建家长制背景下的“绝对服从”观念需批判性看待,改编时可保留“孝亲”核心,剔除封建糟粕,如强化安安与父母的平等沟通,或增加母亲独立自强的情节,使主题更符合现代家庭关系,让传统美德在新时代焕发活力。