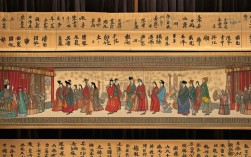

秦香莲的故事作为中国传统戏曲中的经典题材,在豫剧舞台上绽放出独特的艺术光彩,这出取材于民间传说的剧目,以北宋年间民间女子秦香莲的坎坷遭遇为主线,深刻揭露了封建社会官场的腐败与人性的扭曲,同时歌颂了底层妇女的坚韧与正义力量的凛然,成为豫剧艺术中极具代表性的“苦情戏”与“公案戏”融合之作。

故事起源于陈世美的悲剧命运,家境贫寒的陈世美得妻子秦香莲支持,进京赶考,高中状元后又被招为驸马,他为攀附权贵,隐瞒已婚事实,抛妻弃子,秦香莲在公婆相继去世后,携一双幼子千里寻夫,历经艰辛来到京城,陈世美不仅不相认,还派韩琪追杀灭口,韩琪得知真相后,因不忍加害忠良,自刎身亡,秦香莲悲愤交加,鼓起勇气拦轿喊冤,将陈世美告到开封府,包拯查明真相,欲铡陈世美以正国法,而国太、皇姑等皇亲国戚多方求情,最终包拯不顾阻力,依法处决陈世美,为秦香莲讨回了公道。

在豫剧舞台上,秦香莲的形象塑造极具感染力,作为青衣行当的代表角色,秦香莲的表演需兼具贤妻良母的温婉与底层妇女的刚强,她的唱腔以豫剧传统的“慢板”“二八板”“流水板”为主,通过旋律的起伏变化展现人物内心的悲苦与挣扎,在“见皇姑”一场中,秦香莲的唱段“手心手背都是肉”运用了低回婉转的慢板,字字泣血,将母子分离的痛楚、对丈夫的失望以及对不公命运的抗争表现得淋漓尽致;而在“铡美案”高潮部分,面对陈世美的狡辩与皇权的施压,她的唱腔转为高亢激越的“飞板”,如利剑出鞘,直刺人心,凸显出普通百姓在正义面前的无畏勇气,豫剧演员通过细腻的眼神、身段与唱腔的融合,将秦香莲从最初的满怀希望到心碎绝望,再到最终奋起抗争的心路历程刻画得入木三分,成为观众心中“贤惠坚忍”的典型符号。

陈世美的形象则充满了复杂性与批判性,这一角色通常由老生或铜锤花脸应工,其唱腔以“二八板”和“快二八”为主,突出官威与傲慢,在“见香莲”一场中,他面对妻子的质问,唱腔冷峻生硬,用“圣旨难违”“官身不由己”等借口掩饰内心的虚伪与狠毒,与秦香莲的悲苦唱腔形成强烈对比,揭示了封建制度下人性被权力异化的悲剧,而包拯的塑造则遵循了豫剧“黑头”行当的典型范式,唱腔浑厚苍劲,表演威严肃穆,其“包龙图打坐在开封府”的经典唱段,通过稳健的节奏和铿锵的力度,塑造出铁面无私、执法如山的清官形象,成为百姓心中正义的化身。

豫剧《秦香莲》的艺术魅力还体现在其浓郁的地域特色与生活气息中,剧中融入了大量河南方言与民间俗语,使人物对话生动鲜活,接地气;舞台布景虽简洁,但通过一桌二椅的灵活运用,配合演员的虚拟表演,如“上京”“寻夫”“告状”等场景,既展现了时空的转换,又保留了戏曲写意的美学特质,豫剧特有的“豫东调”与“豫西调”唱腔在剧中的交替运用,前者高亢明亮,后者悲凉深沉,丰富了音乐的表现力,使人物情感的抒发更加层次分明。

作为豫剧传统剧目的瑰宝,《秦香莲》不仅承载着中国传统文化中“善恶有报”“忠孝节义”的伦理观念,更通过艺术化的叙事,引发观众对人性、权力与社会公平的深刻思考,它历经百年舞台锤炼,成为几代豫剧演员的代表作,也通过电影、电视等媒介传播到更广阔的领域,成为连接传统与现代的文化纽带。

经典唱段赏析表

| 唱段名称 | 核心情感 | 艺术特点 | 行当与板式 |

|---|---|---|---|

| 手心手背都是肉 | 母爱挣扎与绝望 | 慢板抒情,旋律低回,字字含泪 | 青衣慢板 |

| 杀庙 | 生死抉择与良知 | 流水板紧张,节奏急促,气氛肃杀 | 花脸/老生流水板,青衣哭板 |

| 见皇姑 | 据理力争与悲愤 | 垛板铿锵,唱腔高亢,情绪递进 | 青衣二八板转快二八 |

| 铡美案 | 正义伸张与凛然 | 快二板激越,包拯唱腔威猛有力 | 黑头快二板,铜锤花脸 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧《秦香莲》与其他剧种(如京剧)的《铡美案》相比,在艺术风格上有何不同?

A1:豫剧《秦香莲》更侧重于平民视角的叙事,唱腔以高亢激越、质朴粗犷的“豫东调”和悲凉深沉的“豫西调”为主,情感表达直白浓烈,具有浓郁的乡土气息;而京剧《铡美案》则更注重程式化的表演,唱腔以西皮二黄为主,旋律婉转华丽,表演上更强调“做功”的细腻与规范性,尤其在包拯的塑造上,京剧通过“髯口功”“身段功”等展现其威严,豫剧则侧重唱腔的浑厚与气势,两者风格各异,但都深刻诠释了“正义必胜”的主题。

Q2:豫剧《秦香莲》中,秦香莲的“哭戏”是如何通过唱腔和表演展现人物情感的?

A2:豫剧秦香莲的“哭戏”是其情感表达的核心,唱腔上多运用“哭板”“哭腔”等特殊板式,通过拖腔的延长和颤音的运用,模拟哭声的哽咽与颤抖,如“夫在时曾对我讲过”一段唱,在“讲过”二字上运用下滑音和气声,表现欲言又止的悲恸;表演上则配合眼神的呆滞、身段的摇晃(如“跪步”“甩袖”等动作),以及面部表情的细微变化(如咬嘴唇、强忍泪水等),将人物内心的绝望、无助与坚韧融为一体,使观众产生强烈的情感共鸣,成为豫剧“以情带声、声情并茂”的典范。