《儿女英雄传》是清代文康创作的一部长篇侠义小说,以何玉凤(十三妹)、安骥、张金凤三人之间的情感纠葛与侠义故事为主线,展现了市井侠义与儿女柔情的交织,这部文学巨著凭借其鲜明的人物形象、曲折的情节和浓郁的市井气息,不仅成为清代小说的代表作,更在京剧舞台上被多次改编,通过唱念做打的程式化表演,将书中的侠女风骨、儿女情长与道德教化浓缩于方寸舞台,成为京剧传统戏的重要剧目。

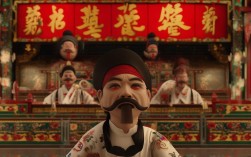

京剧对《儿女英雄传》的改编,以《十三妹》为核心剧目,聚焦何玉凤的侠义形象与情感转变,小说中,何玉凤为报父仇化名“十三妹”,游走江湖,路见不平拔刀相助;京剧则在此基础上强化了戏剧冲突,选取“悦来店能仁寺救安骥”“十三妹归家认父”等关键情节,通过紧凑的场次安排与激烈的武打场面,凸显其“侠”与“情”的双重特质。《悦来店》一折中,十三妹与邓九公的周旋,《能仁寺》一折中,她与恶僧的打斗,均通过京剧的“把子功”“毯子功”展现,武生、刀马旦的行当特点与人物性格完美契合——何玉凤的飒爽英姿、嫉恶如仇,通过利落的身段、明快的唱腔(如西皮流水板)跃然台上。

京剧改编中,角色行当的划分极具匠心,何玉凤作为核心人物,由刀马旦应工,既需文戏的唱念功底(如抒发身世悲愤的二黄慢板),又需武戏的翻打扑跌(如“打出手”绝活),刚柔并济地塑造出“巾帼不让须眉”的侠女形象,安骥则由小生行当扮演,初期文弱书生的儒雅与后期的成长担当,通过唱腔的苍劲与身段的挺拔逐步展现;张金凤作为贤淑女性,由青衣应工,以端庄的台步、婉转的唱腔(如南梆子)体现其传统女性的温婉美德,邓九公的花脸形象、张金凤之父张老的老丑形象,均以夸张的妆容、诙谐的念白为剧情增添市井趣味,使舞台呈现既有侠义豪情,又不失生活气息。

京剧《十三妹》的经典唱段与念白,更是将人物性格与情感推向高潮,如十三妹在救下安骥后的《说英雄》唱段:“行侠作义称老弟,谁识你是闺阁质”,西皮导板转原板的板式变化,既展现其豪迈气概,又暗藏对安骥的怜惜;安骥在得知十三妹身份后的《惊遇》唱段,“听一言吓的我魂飞魄散”,小生的“擞音”技巧将惊诧、愧疚之情演绎得淋漓尽致,念白方面,十三妹“我既认准了你,管保叫你逢凶化吉”的果断,张金凤“姐姐不必多虑,我与安郎定不相负”的恳切,均以京白韵白结合,赋予台词极强的感染力。

通过京剧的改编,《儿女英雄传》中的侠义精神与伦理观念得以更广泛的传播,京剧舞台的虚拟性(如“马趟子”表现骑马、“一桌二椅”构建场景)与程式化(如“起霸”表现武将气度、“哭头”抒发悲情),不仅浓缩了小说的庞杂情节,更通过视听艺术强化了人物记忆点,何玉凤从“为父报仇”到“大义归家”的转变,安骥从“文弱书生”到“担当家主”的成长,在唱念做打的演绎中,成为观众心中“侠义”“忠孝”“仁爱”的鲜活载体。

| 剧目名称 | 主要角色 | 行当 | 经典唱段/折子戏 | 核心情节 |

|---|---|---|---|---|

| 《十三妹》 | 何玉凤 | 刀马旦 | 《说英雄》《诉往事》 | 十三妹初识安骥,展现侠义 |

| 《能仁寺》 | 何玉凤、邓九公 | 刀马旦、花脸 | 《打寺》《救安》 | 能仁寺救安骥,大恶僧 |

| 《悦来店》 | 何玉凤、张金凤 | 刀马旦、青衣 | 《店中相会》《赠金》 | 悦来店定计,姐妹盟誓 |

| 《归家认父》 | 何玉凤、安骥 | 刀马旦、小生 | 《大团圆》《认亲》 | 归家释仇,终成眷属 |

相关问答FAQs

Q1:京剧《十三妹》中,何玉凤的“打出手”绝活有何特色?

A1:“打出手”是刀马旦武戏中的经典技巧,指演员在舞台上徒手或持械抛接兵器,展现武打时的英姿,在《能仁寺》一折中,何玉凤与恶僧打斗时,通过抛接刀枪(如抛枪后转身接枪、踢枪上肩),配合翻腾跳跃的身段,既表现了她的武艺高强,又增强了舞台的视觉冲击力,这一绝活对演员的节奏感、力量与默契要求极高,是塑造十三妹“侠女”形象的重要手段。

Q2:小说《儿女英雄传》与京剧《十三妹》在主题表达上有何差异?

A2:小说以“儿女”与“英雄”的双重线索展开,既写何玉凤的侠义,也写安骥、张金凤的儿女情长,融入了大量市井生活细节与道德说教(如“孝悌忠信礼义廉耻”),主题更为庞杂多元;京剧则聚焦“侠义”核心,通过强化戏剧冲突(如能仁寺的生死危机)与人物情感(如十三妹与安骥的“恩义情”),将主题提炼为“侠义为骨,柔情为魂”,更符合舞台表演的集中性与观赏性,弱化了小说中的说教色彩,突出了人物的成长与情感的升华。