戏曲馆是以中国传统戏曲文化为核心主题的综合性文化场馆,集文物收藏、学术研究、展示教育、互动体验于一体,旨在系统梳理戏曲艺术的历史脉络,活化传统剧种的文化内涵,为公众搭建亲近非遗、理解经典的平台,作为戏曲文化的“立体百科全书”,戏曲馆不仅承载着保存民族记忆的使命,更通过创新表达让古老艺术在当代焕发新生。

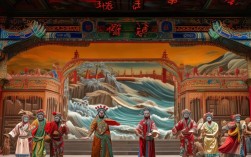

戏曲馆的展陈设计常以“时空叙事”为逻辑,串联起戏曲从萌芽到繁荣的千年历程,在“历史长廊”展区,通过文物、文献与多媒体结合,展现戏曲从先秦乐舞、汉百戏到唐宋参军戏、元杂剧的演变,如元代《西厢记》古本、清代戏班“衣箱”实物等珍贵藏品,直观呈现戏曲艺术的物质载体,而“剧种万象厅”则聚焦全国300余个地方剧种,以场景还原与数字技术结合的方式,展现昆曲的婉约、京剧的恢宏、豫剧的豪放等独特韵味,通过360度环幕投影再现苏州园林中的昆曲《牡丹亭》演出场景,或利用VR设备让观众“置身”于秦腔舞台,感受黄土高坡的激昂唱腔。

为增强互动性,戏曲馆普遍设置“科技体验区”与“活态传承区”,前者通过体感互动游戏让观众学习戏曲身段,如“兰花指”手势识别、云步步态模拟;后者则定期邀请非遗传承人现场表演,举办“名家工作坊”,教观众画脸谱、唱腔调、走台步,让“看戏”变为“玩戏”,针对青少年群体,戏曲馆开发“戏曲研学课程”,如通过《说唱脸谱》童谣普及脸谱色彩知识,或用现代舞编创融合戏曲动作的“新国风”舞蹈,打破年轻群体对戏曲“陈旧刻板”的印象。

作为文化枢纽,戏曲馆还承担着社会教育与国际交流功能,通过“戏曲进社区”“校园巡演”等延伸活动,将优质资源下沉基层,2023年某省级戏曲馆开展“百场公益演出”,覆盖观众超10万人次;举办“国际戏曲文化周”,邀请海外汉学家参与戏曲翻译论坛,推动京剧、越剧等剧种走向世界舞台,让中国戏曲成为跨文明对话的桥梁。

戏曲馆的运营模式也体现创新思维,许多场馆探索“文化+旅游”融合,开发戏曲主题文创产品,如戏纹丝巾、脸谱书签、戏曲角色盲盒等,让文化IP转化为消费产品;同时利用线上平台打造“云上戏曲馆”,通过直播演出、线上展览,突破时空限制,实现“永不落幕”的戏曲传播。

| 戏曲馆核心展陈区域及内容概览 |

|---|

| 区域名称 |

| 历史长廊 |

| 剧种万象厅 |

| 名角殿堂 |

| 科技互动区 |

FAQs

Q1:戏曲馆是否提供定期演出?如何预约?

A1:戏曲馆每周六下午设有“周末戏苑”公益演出,涵盖京剧、昆曲、越剧等经典剧种折子戏;每月第三个周六举办“名家名段”专场,特邀国家级非遗传承人登台,演出票可通过官方微信公众号“XX戏曲馆”提前3天免费预约,每人限领2张,额满即止;现场还设有少量当日票,于演出前1小时在售票厅发放。

Q2:戏曲馆如何助力传统戏曲的年轻化传播?

A2:戏曲馆通过“破圈”策略推动年轻化:一是内容创新,将戏曲元素融入短视频、动漫,如推出“戏曲萌娃”系列动画,用Q版角色演绎经典故事;二是形式创新,举办“戏曲+流行音乐”跨界音乐会,邀请歌手改编戏曲唱段;三是教育创新,联合高校开设“戏曲文化选修课”,开发剧本杀式戏曲研学活动,让年轻人在沉浸式体验中感受戏曲魅力,2023年相关活动吸引超5万青年参与。