河南坠子,作为中原大地孕育的曲艺瑰宝,是河南戏曲文化中极具代表性的曲种之一,它以浓郁的乡土气息、生动的叙事能力和独特的音乐魅力,承载着河南人民的生活智慧与情感记忆,从黄河两岸的田间地头走向更广阔的舞台,成为中原文化对外传播的重要载体,河南坠子的形成与发展,深深植根于河南的历史文化土壤,历经百余年的演变,逐渐形成了完整的艺术体系,被誉为“中原曲艺的活化石”。

起源与历史:从田间地头到城市舞台

河南坠子的诞生与清末民初河南的社会文化生态密不可分,19世纪末的中原地区,民间曲艺活动繁盛,道情、莺歌柳、三弦书等曲种在民间广泛流传,道情的“坠子嗡”(一种用坠胡伴奏的唱腔)、莺歌柳的婉转唱腔以及三弦书的叙事方式,为河南坠子的形成提供了丰富的艺术滋养,据史料记载,河南坠子的雏形最早出现在河南开封、封丘一带,由民间艺人融合上述曲种的特点,结合河南方言的声调与节奏,逐渐创造出一种新的说唱形式。

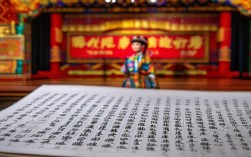

早期河南坠子的表演形式极为简单,多为“打地摊”——艺人在集市、庙会或乡村空地上演唱,手持檀板或坠胡自拉自唱,内容多为民间故事、历史传说和生活趣事,如《王二姐思夫》《小黑驴》等,贴近群众生活,深受百姓喜爱,20世纪初,随着铁路的开通和城镇化的推进,河南坠子开始进入城市茶馆、剧场,表演形式从单一的“单口”发展为“对口”(两人对唱)、“群口”(多人合唱),伴奏乐器也以坠胡为主,辅以三弦、琵琶等,音乐表现力更加丰富。

20世纪30年代是河南坠子的黄金时期,随着广播电台的普及,河南坠子通过电波传遍大江南北,甚至远播海外,当时的北平(今北京)、天津、济南等城市纷纷成立河南坠子班社,涌现出一批知名艺人,如乔清秀、程玉兰、董桂枝等,她们以独特的艺术风格将河南坠子推向巅峰,新中国成立后,河南坠子被纳入“曲艺改革”范畴,在内容上融入现代生活题材,在形式上借鉴戏曲的舞台表演,进一步扩大了影响力。

艺术特色:唱腔、表演与伴奏的完美融合

河南坠子的艺术魅力,集中体现在其独特的唱腔、灵活的表演和丰富的伴奏体系上,三者相辅相成,构成了完整的艺术风格。

唱腔:方言入韵,流派纷呈

河南坠子的唱腔以“坠子腔”为核心,严格遵循河南方言的声调规律,形成“字正腔圆、乡土浓郁”的特点,其唱腔结构可分为“起板”“平腔”“快板”“垛板”“尾腔”等板式,根据情感表达的需要灵活运用,表现欢快情绪时用“快板”,节奏明快、字句紧凑;表现悲伤情节时用“慢板”,旋律婉转、拖腔悠长。

在长期发展中,河南坠子逐渐形成了三大流派,各具特色:

- 东路坠子:以商丘为中心,唱腔高亢激越,节奏明快,吸收了河南梆子的“炸音”技巧,擅长表现英雄故事和激烈冲突,代表人物乔清秀的“乔派”唱腔被誉为“坠子腔里的豫剧”,其代表作《三国》《杨家将》等,至今仍被奉为经典。

- 西路坠子:以开封、洛阳为中心,唱腔婉转细腻,抒情性强,注重情感的内敛表达,代表人物程玉兰的“程派”以“慢板”见长,拖腔中带着哀婉,代表作《西厢记》《白蛇传》等,细腻动人,充满文人气息。

- 南路坠子:以周口、许昌为中心,唱腔质朴通俗,生活气息浓厚,善用方言俚语,贴近群众生活,代表人物董桂枝的“董派”唱腔自然流畅,代表作《李天宝吊孝》《小黑驴》等,充满了乡土幽默和生活智慧。

表演:灵活多样,贴近生活

河南坠子的表演形式随时代发展不断丰富,从早期的“单口坠子”(一人自拉自唱或持檀板击节),发展到“对口坠子”(两人分饰不同角色,对唱或帮唱),再到“群口坠子”(多人合作,加入扇子、手帕等道具),表演者通过面部表情、肢体动作和声音模仿,生动刻画人物形象,如模仿老人咳嗽、小孩哭闹、马蹄声等,极具感染力。

与戏曲程式化的表演不同,河南坠子的表演更注重“生活化”,艺人在台上常常即兴发挥,加入河南当地的俗语、歇后语,拉近与观众的距离,在演唱《小黑驴》时,艺人会模仿驴叫、骑驴的动作,惟妙惟肖,让观众仿佛身临其境。

伴奏:坠胡为魂,烘托意境

伴奏是河南坠子的“灵魂”,其中坠胡是最主要的乐器,坠胡由小三弦改造而成,琴筒蒙以蟒皮,用马尾弓演奏,音色高亢嘹亮,既能模拟人声的悲欢,又能模仿自然声响(如风声、雨声、马蹄声),在演唱中,坠胡的旋律与唱腔紧密配合,时而高亢激昂,时而低回婉转,极大地增强了艺术表现力。

除坠胡外,伴奏乐器还有三弦(烘托节奏)、琵琶(点缀旋律)、梆子(控制节拍)等,早期的伴奏多为“随腔伴奏”,即乐器旋律紧跟唱腔;后来发展为“伴奏加花”,即在唱腔间隙加入华彩乐句,使音乐更加丰富。

代表流派与人物:大师辈出,流派纷呈

河南坠子的发展离不开众多艺术家的贡献,他们不仅传承了传统艺术,更通过创新推动了曲种的繁荣。

- 乔清秀(1907-1945):河南封丘人,东路坠子的代表人物,她自幼学习三弦书,后改唱河南坠子,融合梆子、大鼓的唱腔特点,创造出“乔派”唱腔,她的嗓音清亮高亢,吐字清晰,擅长表现历史故事,代表作《三国》《岳飞传》等风靡一时,被誉为“坠子皇后”。

- 程玉兰(1910-1993):河南开封人,西路坠子的代表人物,她师从三弦书艺人,将莺歌柳的婉转唱腔融入坠子,形成“程派”风格,她的唱腔细腻柔美,注重情感表达,代表作《西厢记》《红楼梦》等,被誉为“坠子中的才子佳人”。

- 董桂枝(1912-2006):河南周口人,南路坠子的代表人物,她出身贫苦,没有受过专业训练,却凭借对生活的观察和感悟,创造出质朴自然的“董派”唱腔,她善用方言俚语,表演幽默风趣,代表作《李天宝吊孝》《小黑驴》等,充满了生活气息,深受群众喜爱。

新中国成立后,郝桂萍、刘宗琴等新一代艺术家在继承传统的基础上进行创新,郝桂萍的《摘棉花》融入现代生活元素,刘宗琴的《穆桂英挂帅》结合戏曲表演技巧,为河南坠子注入了新的活力。

传承与保护:非遗视角下的坚守与创新

随着时代的发展,河南坠子面临着传承困境,20世纪80年代后,电视、网络等新媒体的普及使传统曲艺的受众减少,年轻一代对河南坠子的认知度下降,传承人老龄化严重,许多传统唱腔和曲目面临失传的风险。

为保护这一珍贵的文化遗产,2006年,河南坠子被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,河南省政府采取了一系列保护措施:建立河南坠子艺术团、郑州大学河南坠子研究中心等传承基地,通过“进校园、进社区、进剧场”等活动推广河南坠子;资助老艺人录制音像资料,保存传统曲目;举办河南坠子大赛、研讨会,鼓励年轻艺人学习和创新。

一些年轻艺人尝试将河南坠子与现代艺术形式结合,创作出《黄河故事》《焦裕禄》等新剧目,融入现代音乐、舞台剧元素,吸引年轻观众,青年演员张付华在演唱传统曲目时,加入爵士乐伴奏,既保留了坠子的韵味,又增添了时代感,受到年轻人的欢迎,尽管如此,河南坠子的传承仍需社会各界的更多关注与支持,让这颗中原曲艺的明珠继续闪耀。

流派与代表人物及特点

| 流派 | 代表人物 | 唱腔特点 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 东路坠子 | 乔清秀 | 高亢激越,节奏明快,善叙事 | 《三国》《杨家将》 |

| 西路坠子 | 程玉兰 | 婉转细腻,抒情性强,重韵味 | 《西厢记》《白蛇传》 |

| 南路坠子 | 董桂枝 | 质朴通俗,生活气息浓厚,用方言 | 《李天宝吊孝》《小黑驴》 |

FAQs

-

问:河南坠子和河南豫剧有什么区别?

答:河南坠子是曲艺形式,以说唱为主,表演形式灵活(单口、对口、群口),伴奏以坠胡为主,内容多为叙事性故事;河南豫剧是戏曲形式,有唱、念、做、打等多种表演手段,角色分生、旦、净、丑,伴奏以板胡、锣鼓为主,注重舞台程式化表演,两者虽同属河南文化,但艺术形式和表现方式差异较大。 -

问:学习河南坠子需要具备哪些条件?

答:学习河南坠子首先要掌握河南方言的发音和声调,因为唱腔与方言紧密相关;其次需要具备一定的音乐素养,能理解坠胡等伴奏乐器的节奏和旋律;还需熟悉河南的历史文化和民间故事,以便准确表达作品内涵;最重要的是要有耐心和毅力,通过长期练习掌握唱腔技巧和表演情感,才能传承好这门传统艺术。