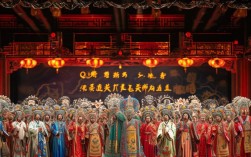

传统戏曲作为中华传统文化的重要载体,始终承载着伦理教化的功能,孝道”更是贯穿始终的核心命题,在众多以家庭伦理为题材的剧目中,“不孝公婆”的情节虽非主流,却以强烈的戏剧冲突和道德警示,成为传播孝道观念的重要反面教材,这类戏曲通过刻画不孝儿媳的行为、展现其遭遇的惩罚,深刻反映了传统社会对家庭秩序的维护,以及民众对孝道价值的普遍认同。

不孝公婆戏曲的题材背景与社会根源

在传统宗法制度下,家庭是社会的基本单位,而“孝”则是维系家庭稳定的伦理基石,公婆作为家族长辈,拥有不容挑战的权威,儿媳作为“外来者”,需通过顺从和孝敬融入夫家秩序。“不孝公婆”被视为“逆伦”之举,不仅破坏家庭和谐,更挑战社会伦理底线,戏曲作为“高台教化”的工具,自然将此类情节作为警示素材——通过艺术化的呈现,将抽象的道德规范转化为具象的故事,让观众在观剧过程中潜移默化接受“孝老爱亲”的价值观念。

从社会心理层面看,这类题材的流行也反映了民众对“孝道”的极致重视,传统社会中,儿媳与公婆的关系本就存在微妙张力(如“多年媳妇熬成婆”的代际压迫),戏曲通过“不孝”与“大孝”的鲜明对比,既宣泄了人们对家庭矛盾的情绪,也强化了“孝为百善先”的道德共识。

典型剧目分析:不孝行为的艺术化呈现

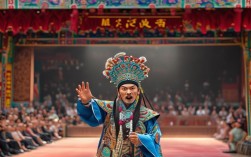

传统戏曲中涉及“不孝公婆”的剧目虽不多,但每个案例都极具代表性,通过具体情节展现不孝的表现形式与严重后果,以下列举几部经典剧目的核心内容:

《安安送米》:虐待婆婆遭天谴

川剧、滇剧等剧种均有《安安送米》的经典版本,剧情围绕“孝媳”与“恶媳”的对比展开:儿媳刘氏因嫌弃婆婆年老多病,禁止丈夫张广才送米送面,甚至将婆婆赶至破庙栖身,婆婆饥寒交迫,幸有孙子安安(张广才与刘氏之子)偷偷送米接济,刘氏发现后怒不可遏,毒打安安并再次虐待婆婆,刘氏在雷雨夜遭雷劈死,婆婆被安安救回,安家重归和睦。

剧中刘氏的“不孝”表现为物质虐待(克扣口粮、驱出家门)和精神虐待(打骂孙子、侮辱婆婆),而“雷劈”的超自然结局,则是传统戏曲中“恶有恶报”的典型叙事,旨在强化“孝感天地”的道德警示。

《墙头记》:儿子儿媳联手虐父

吕剧《墙头记》通过“墙头”这一意象,讽刺了儿子张大与儿媳张大氏对父亲张木的冷酷虐待,张木年老体衰,丧失劳动能力,张大夫妇将其推倒墙外,谎称“病死”,邻居张诚揭露真相后,张大氏为掩盖罪行,竟将张木再次遗弃荒野,张大夫妇遭邻里唾弃,晚年孤苦无依,而张木被张诚收养,安享晚年。

与《安安送米》不同,《墙头记》的不孝主体是儿子儿媳二人,其行为更具隐蔽性(如“推倒墙头”的象征性遗弃),剧情通过“虚伪”与“真实”的对比(张大夫妇的“假孝顺”与张诚的“真孝道”),揭露了不孝者的自私与冷酷,强调“多行不义必自毙”的道理。

《打金枝》:公主“不敬”公婆的悔悟

京剧《打金枝》虽以“夫妻冲突”为主线,但也涉及“儿媳不敬公婆”的情节,唐代宗女儿升平公主嫁与郭子仪之子郭暧,因不满郭子仪“寿诞时满朝文武皆至,唯我父母未行礼”,言语冲撞郭暧,甚至称“我父是天子,你父是臣子”,郭暧怒而“打金枝”,公主回宫哭诉,唐代宗与皇后以“家国大义”劝解公主,最终公主认错,夫妻和好。

剧中公主的“不孝”并非虐待,而是“身份傲慢”导致的不敬(不愿向公婆行礼、言语顶撞),结局通过“皇权”与“孝道”的调和(唐代宗强调“君臣虽异,孝道同”),传递出“即使尊贵亦需守孝”的伦理观念,体现了传统社会“孝高于权”的价值取向。

叙事模式与艺术手法:教化功能的强化

传统戏曲中“不孝公婆”题材的叙事,普遍遵循“冲突-惩罚-悔悟”的三段式结构,并通过多种艺术手法强化教化效果:

- 对比手法:常以“孝媳”与“恶媳”形成鲜明对比,如《安安送米》中安安母亲的“大孝”与刘氏的“大恶”,通过行为结果的差异(善终vs.惨死),直观展现“孝”与“不孝”的因果报应。

- 夸张手法:为增强戏剧冲突,不孝行为往往被极端化,如《墙头记》中“推倒墙头”的遗弃、《安安送米》中“雷劈”的惩罚,通过夸张的情节放大道德批判力度。

- 民间信仰元素:引入“神灵报应”(如雷劈、鬼魂索命)、“天理昭彰”等超自然力量,将“孝道”从世俗道德上升为“天意”,增强警示的权威性。

教化意义与现代反思

传统戏曲中“不孝公婆”的情节,本质是通过“反面教材”强化孝道伦理,其核心目的是维护家庭秩序与社会稳定,尽管其中存在封建糟粕(如“家长制权威”“女性顺从压迫”),但其倡导的“尊老爱幼”“家庭和睦”观念,至今仍具有积极意义。

在现代语境下,我们应辩证看待这类题材:既要肯定其在弘扬孝道、警示世道人心中的作用,也要剔除其中的封建糟粕,赋予孝道文化符合时代精神的内涵——孝道不再是单向的“顺从”,而是基于相互尊重的“赡养+陪伴”,是家庭成员间的平等责任与情感联结。

相关问答FAQs

Q1:传统戏曲中“不孝公婆”的情节是否真的宣扬不孝?

A1:并非宣扬不孝,而是作为反面教材进行道德警示,传统戏曲遵循“高台教化”原则,通过刻画不孝者的悲惨结局(如遭天谴、被唾弃),让观众直观感受到“不孝”的严重后果,从而主动践行孝道,这类情节的核心是“劝善惩恶”,目的是维护家庭伦理和社会秩序,而非肯定“不孝”行为。

Q2:现代如何看待传统戏曲中“不孝公婆”题材的封建糟粕?

A2:应辩证看待,既要肯定其在弘扬孝道、维护家庭和谐中的积极作用,也要警惕其中的封建思想,如“家长制权威”“女性顺从压迫”等,现代改编此类题材时,需剔除糟粕,赋予其符合时代精神的内涵:强调家庭成员间的相互尊重、平等沟通,而非单方面的顺从与服从;将“孝道”从“义务”升华为“情感”,让传统孝道文化在新时代焕发生机,成为构建和谐家庭的道德滋养。