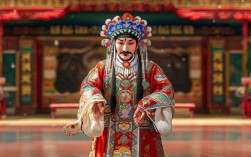

在豫剧艺术的长河中,无数表演艺术家用生命诠释着这门古老艺术的魅力,李文彬便是其中一位值得被铭记的豫剧表演者,他的艺术生涯不仅承载着豫剧在特定历史时期的发展轨迹,更通过一张张珍贵的图片,将舞台上的经典瞬间凝固为永恒,成为后人研究豫剧表演艺术、感受传统戏曲美学的鲜活载体,这些图片不仅是影像的记录,更是豫剧文化传承的密码,透过它们,我们得以窥见一位豫剧人对艺术的执着与坚守。

李文彬的艺术之路始于上世纪中叶,那个豫剧从民间草台走向城市剧场的转型期,他出生于河南开封的一个梨园世家,自幼耳濡目染,对豫剧的唱念做打有着天然的亲近感,少年时考入河南省戏曲学校,师从豫剧名家李斯忠(豫剧“黑头”演员)学习净行,后因嗓音条件与表演天赋兼具,逐渐形成了自己独特的艺术风格,从艺数十年来,他扎根传统,勇于创新,在数十部经典剧目中塑造了众多令人难忘的角色,其舞台形象既有传统豫剧的“唱念做打”之功,又融入了现代审美对人物内心世界的深度挖掘,这些图片中,既有他青年时期的扮相英武、中老年时期的表演沉稳,更有不同剧目中角色性格的鲜明对比,共同勾勒出他作为豫剧艺术践行者的完整轨迹。

李文彬的代表剧目多为豫剧传统戏与新编历史剧,下陈州》《包青天》《秦香莲》《三打祝家庄》等剧目的图片尤为珍贵,在这些影像中,他塑造的包拯刚正不阿、不畏权贵,脸谱上的月牙白与眼神中的威严相得益彰,将“包黑头”的铁面柔情刻画得入木三分;在《下陈州》中,他饰演的包拯身着红蟒,手持笏板,唱腔高亢激越,图片中他单腿站立、须髯微颤的瞬间,将人物内心的激愤与正义感展现得淋漓尽致;而在《秦香莲》中,他饰演的陈世虽非主角,但图片中他侧身掩面、泪眼婆娑的细节,将负心汉的矛盾与悔恨演绎得层次分明,可见其对小人物内心的精准把握,这些图片不仅是舞台表演的定格,更是豫剧“以形写神”美学理念的生动体现——通过眼神、身段、服饰的细节传递人物情感,让静态的影像拥有了动态的生命力。

从艺术形式上看,李文彬的表演图片可分为“剧照”“演出照”“生活照”三类,各自承载着不同的文化价值,剧照多为剧目高潮瞬间的抓拍,如《三打祝家庄》中他扮演的祝龙与梁山好汉对峙的场景,图片中刀光剑影的舞台布景与演员凌厉的身段相得益彰,展现了豫剧武戏的火爆与张力;演出照则多为舞台全景,记录了他在不同剧场、不同观众面前的表演状态,无论是乡镇草台班的简朴舞台,还是省剧场的华丽布景,他始终全情投入,图片中台下观众专注的眼神,正是对其艺术感染力的最好印证;生活照则相对少见,却更显真实,有他与同辈演员切磋技艺的专注,有退休后指导青年演员的耐心,也有闲暇时拉弦自娱的闲适,这些图片褪去了舞台的光环,让我们看到一个更立体、更生活化的豫剧人。

这些图片的史料价值同样不可忽视,上世纪50至80年代,豫剧的舞台呈现、服饰化妆、表演程式均处于变革期,李文彬作为亲历者,其图片记录了这一时期豫剧艺术的真实面貌,早期《包青天》的剧照中,包拯的蟒袍多为素面,后期则逐渐加入刺绣纹饰,脸谱的线条也愈发精细,这些细节变化直观反映了豫剧舞台美术的演进;再如,他与常香玉、唐喜成等大师同台演出的照片,不仅见证了豫剧艺术家之间的交流传承,更成为研究豫剧流派发展的重要文献,对于当代豫剧研究者而言,这些图片如同打开历史之门的钥匙,让后人得以直观感受豫剧在不同时代的艺术风貌。

在传播层面,李文彬的图片通过老戏单、戏曲杂志、纪录片、网络数据库等多种渠道流传,成为连接传统与现代的桥梁,上世纪80年代,《中国戏曲》杂志曾刊登他的《下陈州》剧照,配文“豫剧净行的活化石”,让全国戏迷认识了这位来自河南的“黑头”演员;近年来,随着数字化保护工程的推进,河南省文化艺术研究院将其部分珍贵图片录入戏曲数字资源库,年轻观众只需轻点鼠标,便能欣赏到他数十年前的舞台风采,这些图片的传播,不仅让豫剧艺术跨越时空限制,更在潜移默化中培养了观众对传统戏曲的审美认同,让更多人理解“台上一分钟,台下十年功”的艺术真谛。

为了更直观地呈现李文彬不同剧目的形象特点,以下表格列举其部分经典剧目图片的内容与艺术价值:

| 剧目名称 | 角色 | 描述 | 艺术价值体现 |

|---|---|---|---|

| 《下陈州》 | 包拯 | 青年扮相,黑脸勾月牙,身着红蟒,左手持笏,右手甩袖,眼神坚毅,背景为简练的公堂布景。 | 展现豫剧净行“唱念做打”的综合功力,脸谱与身段的配合凸显人物威严与正义感。 |

| 《秦香莲》 | 陈世美 | 中年扮相,面容憔悴,侧身掩面,水袖半遮,背景为寒窑布景,光影对比强烈。 | 细腻刻画负心汉的矛盾心理,以“做功”为主,体现豫剧“以情带声”的表演理念。 |

| 《三打祝家庄》 | 祝龙 | 武生扮相,扎靠,插翎子,持枪跨马,身姿挺拔,背景为山寨旗帜,动作定格在“亮相”瞬间。 | 展现豫剧武戏的火爆与英武,身段干净利落,体现“武戏文唱”的审美追求。 |

| 《包青天》 | 包拯 | 晚年扮相,黑脸勾金纹,白髯垂胸,身着黑蟒,手持尚方宝剑,眼神深邃,舞台灯光聚焦面部。 | 凝练晚年表演的沉稳与大气,通过细节处理展现人物历经沧桑后的通透与坚定。 |

这些图片之所以珍贵,不仅在于其记录了李文彬的艺术成就,更在于它们承载着豫剧文化的精神内核,在快节奏的现代社会,传统戏曲的生存空间受到挤压,而李文彬的图片如同一面镜子,映照出豫剧艺术的坚守与创新——既有对传统的敬畏,也有对时代的回应,通过这些影像,我们不仅能看到一位豫剧人的风骨,更能感受到中华优秀传统文化的生命力。

相关问答FAQs

Q1:李文彬的图片有哪些常见的收藏渠道?

A:李文彬的图片收藏渠道主要包括以下几类:一是专业戏曲机构,如河南省文化艺术研究院、中国戏曲学院图书馆等,其馆藏的老照片、剧照多为原始影像资料,具有较高的史料价值;二是拍卖行与收藏市场,部分上世纪的戏单、演出海报及私人收藏的老照片偶尔会现身拍卖会,但需注意鉴别真伪;三是网络数据库,如“中国豫剧数字博物馆”“国家戏曲数据库”等平台收录了部分经过数字化处理的图片,可供在线查阅;四是个人与家属收藏,李文彬的家人及弟子手中可能留存未公开的生活照与演出照,部分通过戏曲访谈、纪录片等形式公开。

Q2:如何通过李文彬的图片分析其表演艺术特点?

A:分析李文彬的表演艺术特点,可从图片的“形、神、技”三个维度入手:从“形”上看,观察其身段、服饰、脸谱的细节,如《三打祝家庄》中祝龙的靠旗是否挺拔、翎子是否灵动,体现武生的“精气神”;从“神”上看,聚焦眼神、表情的刻画,如《包青天》剧照中眼神的凌厉与《秦香莲》中表情的落寞对比,展现其对人物内心的精准把握;从“技”上看,结合剧目特点分析其表演程式,如《下陈州》中唱腔与动作的配合(如甩袖与拖腔的同步),体现豫剧“唱做一体”的表演特色,通过对比不同时期的图片,还能观察其艺术风格的演变,如从青年时期的英武到晚年的沉稳,体现“人戏合一”的艺术境界。