琵琶作为中国传统弹拨乐器,自唐代起便在音乐艺术中占据重要地位,而其融入京剧伴奏体系后,更成为文场乐器的核心成员之一,京剧伴奏分为文场与武场,文场以京胡领衔,辅以月琴、三弦、琵琶等,其中琵琶凭借独特的音色表现力与丰富的技法,在唱腔伴奏、情绪渲染、人物塑造、舞台氛围营造等方面发挥着不可替代的作用,堪称京剧音乐叙事的“第二语言”。

伴奏唱腔与念白,强化音乐叙事逻辑

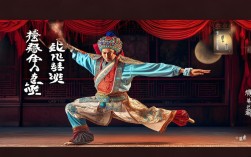

京剧唱腔以板式变化为核心,不同板式(如原板、慢板、快板、散板等)对应不同的情绪节奏,而琵琶通过技法适配,为唱腔提供坚实的音乐支撑,在慢板唱腔中,琵琶多采用轮指、滚奏技法,以绵长连贯的音线勾勒旋律的婉转细腻,如《霸王别姬》中虞姬的“看大王在帐中和衣睡稳”,琵琶轮指模拟夜深人静的静谧,同时以低音区的按弦铺垫虞姬内心的忧虑,与梅派唱腔的柔美形成互文,在快板唱腔中,则运用扫弦、弹挑、夹弹等技法,以明快跳跃的节奏推动情绪高涨,如《穆桂英挂帅》“猛听得金鼓响画角声震”唱段,琵琶扫弦与京胡的快弓形成呼应,表现穆桂英点兵出征的英武气势。

念白是京剧“歌舞演故事”的重要环节,琵琶通过“小过门”衔接念白的节奏与情绪,玉堂春·三堂会审》中,苏三念白后的一段琵琶泛音,既缓冲了念白的紧张感,又以清透的音色暗示其内心的忐忑;而在《野猪林》中,林冲“提起了伤心事”的念白后,琵琶用滑音与推拉弦技法,将压抑的悲愤情绪层层递进,为后续唱腔的情感爆发做铺垫,这种“念中有乐,乐中有情”的处理,让念白不再是孤立的语言表达,而是融入整体音乐叙事的重要部分。

渲染情绪氛围,构建多维舞台空间

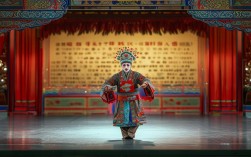

京剧舞台的时空转换依赖“虚拟性”表演,而琵琶通过音色与技法的灵活变化,为不同场景赋予听觉上的“空间感”,在闺阁场景中,琵琶多用泛音、打音等技法,营造清雅柔美的氛围,如《红楼二尤》中尤三姐的唱段,泛音模拟闺阁的静谧,配合揉弦的细微波动,表现少女的娇羞与灵动;在战场场景中,则运用扫拂、双弹等强烈技法,模拟金戈铁马的激烈,如《挑滑车》中高宠的“挑滑车”唱段,琵琶扫弦与武场锣鼓结合,以密集的节奏感再现战场厮杀的紧张;而在宫廷场景中,轮指与推拉弦的运用则凸显雍容华贵,如《贵妃醉酒》“海岛冰轮初转腾”,琵琶轮音如月光倾泻,与京胡的亮丽音色交织,展现宫廷的华丽与贵妃的醉态。

情绪渲染上,琵琶擅长通过“音区对比”与“力度变化”传递复杂心理,悲时,用低音区的按弦与慢轮指,如《锁麟囊》“春秋亭外风雨暴”,琵琶低音滑音模拟暴雨倾盆,中音区揉弦表现薛湘灵的惊慌;喜时,用高音区的弹挑与快夹弹,如《女起解》“苏三离了洪洞县”,明快的节奏与跳跃的音色,暗示苏三对未来的期盼,这种“以音传情,以情带景”的能力,让京剧的“写意”舞台更具沉浸感。

塑造人物性格,深化角色内心刻画

京剧角色分为生、旦、净、末、丑,不同行当的性格特征需通过音乐语言强化,而琵琶的伴奏风格正是塑造人物性格的重要手段,旦角(青衣、花旦)的唱腔讲究“婉转细腻”,琵琶伴奏以柔美为主,如《霸王别姬》虞姬,轮指与泛音的运用凸显其温柔坚韧;《穆柯寨》穆桂英则用明快的扫弦,表现其英姿飒爽的巾帼形象,老生唱腔需“沉稳苍劲”,琵琶伴奏中板节奏鲜明,辅以中音区的稳健弹挑,如《空城计》诸葛亮,琵琶的“托、卡、轮”技法,与其唱腔的“慢板”形成呼应,凸显其足智多谋的沉稳,净角(花脸)性格粗犷豪迈,琵琶则多用强烈扫弦与重音,如《铡美案》包拯,扫弦与京胡的“花脸腔”形成“声腔合一”,表现其威严正义。

内心戏的刻画中,琵琶擅长通过“技法细节”揭示人物矛盾,如《野猪林》“林冲发配”唱段,林冲唱到“提起了伤心事珠泪难忍”时,琵琶用“绰注”技法模拟哽咽感,随后以“轮指渐弱”表现其压抑的悲愤,最终在“急急风”锣鼓中爆发,将人物从隐忍到反抗的心理转变具象化,这种“技为情用”的处理,让角色不再是脸谱化的符号,而是有血有心的立体形象。

配合文场乐器,丰富音响层次与表现力

京剧文场讲究“托、保、衬”三位一体:“托”是托住旋律,“保”是保住节奏,“衬”是衬托情绪,琵琶作为文场“三大件”(京胡、月琴、琵琶)之一,其和声与节奏功能不可或缺,京胡主奏旋律,月琴弹节奏,琵琶则以丰富的和声填充中音区,形成“高、中、低”的立体音响,四郎探母》“叫小番”唱段,京胡拉出高亢的西皮导板,月琴以“弹拨”打拍,琵琶在中音区用“双音”和声,三者配合既有层次感,又让旋律饱满。

现代京剧中,琵琶的运用更趋创新,不仅融入传统技法,还借鉴西洋乐器的和声思维,如《红灯记》“都有一颗红亮的心”唱段,琵琶以“琶音”与“泛音”结合,模拟红灯的光影感,与西洋弦乐的烘托形成“中西合璧”的音响效果,增强了音乐的现代感与感染力。

京剧主要场景中琵琶的技法与情绪表达

| 场景类型 | 常用技法 | 音色特点 | 情绪效果 | 典型剧目举例 |

|---|---|---|---|---|

| 闺阁场景 | 泛音、打音、揉弦 | 清雅、柔美 | 娇羞、静谧、灵动 | 《红楼二尤》《贵妃醉酒》 |

| 战场场景 | 扫拂、双弹、快夹弹 | 激烈、铿锵 | 紧张、英武、悲壮 | 《挑滑车》《铡美案》 |

| 宫廷场景 | 轮指、推拉弦、双音 | 雍容、华丽 | 华贵、庄重、醉态 | 《贵妃醉酒》《上天台》 |

| 悲情场景 | 低音滑音、慢轮指、绰注 | 低沉、呜咽 | 悲愤、压抑、凄凉 | 《锁麟囊》《野猪林》 |

琵琶在京剧中的作用,早已超越“伴奏工具”的范畴,而是通过技法、音色、节奏与剧情、人物、情感深度融合,成为京剧音乐叙事的重要载体,从唱腔的“托腔保调”到情绪的“渲染烘托”,从人物性格的“塑造刻画”到舞台空间的“氛围构建”,琵琶以其独特的艺术魅力,让京剧的“无声不歌,无动不舞”更具感染力,在传统与现代的碰撞中,琵琶仍在不断拓展其表现边界,为京剧艺术的传承与创新注入持久活力。

FAQs

Q1:琵琶在京剧伴奏中与京胡的主次关系是什么?

A1:京剧文场以京胡为主奏乐器,负责旋律的主干与引领,琵琶则为辅助乐器,承担和声填充、节奏衬托与情绪渲染功能,二者关系为“主从互补”——京胡“托”住旋律,琵琶“衬”住情感,如《二进宫》唱段,京胡的苍劲与琵琶的柔美交织,形成“刚柔相济”的音响效果,但在特定场景(如悲情戏),琵琶也可能通过独奏片段成为情绪主导,如《霸王别姬》中虞姬自刎前的琵琶轮指,此时京胡则转为辅助,共同强化悲剧氛围。

Q2:现代京剧中琵琶的运用有哪些创新?

A2:现代京剧(如《红灯记》《智取威虎山》)在琵琶运用上呈现两大创新:一是技法融合,借鉴西洋琵琶的“轮指”“摇指”与民族乐器的“推拉弦”“滑音”,增强表现力,如《智取威虎山》“打虎上山》中,琵琶用“快速扫拂”模拟马蹄声,与西洋弦乐的颤音结合,表现杨子荣的英勇;二是和声拓展,引入四部和声思维,如《沙家浜》“朝霞映在阳澄湖上》,琵琶以“分解和弦”铺垫背景音,与京胡的旋律形成“音墙式”烘托,丰富了音响层次,这些创新让琵琶在传统基础上更具现代审美,适应了京剧“推陈出新”的发展需求。