京剧作为中国国粹,将古典文学名著《水浒传》中“武松打虎”的经典桥段搬上舞台,形成了独具魅力的“武松打虎京剧版”,这一剧目不仅浓缩了原著的英雄气概,更通过京剧程式化的表演、独特的唱念做打,塑造了深入人心的武松形象,成为武生戏中的代表作品。

从文学到舞台的凝练

京剧版《武松打虎》取材于《水浒传》第二十三回“横海郡柴进留宾 景阳冈武松打虎”,但并未完全照搬原著情节,而是根据舞台表演需求进行了高度浓缩与艺术加工,剧情聚焦于武松景阳冈打虎的核心冲突,省略了“杀嫂”“雪恨”等后续情节,使主线更集中、节奏更紧凑。

全剧大致分为三部分:开篇是武松途经阳谷县,在“三碗不过冈”酒家豪饮十八碗酒,不听店家劝阻,执意夜过景阳冈;中段是武松行至冈上,醉卧青石板,忽遇猛虎,惊醒后与虎展开殊死搏斗;高潮是武松凭借超凡武艺,最终打死猛虎,为民除害,这一改编既保留了武松“刚勇豪迈、无所畏惧”的性格核心,又通过“饮酒—遇虎—打虎”的线性叙事,让观众在短时间内感受到强烈的戏剧张力。

舞台呈现:程式化表演的魅力

京剧艺术的精髓在于“程式化”,即通过规范化的动作、身段、唱腔来表现生活与情感。《武松打虎》在这方面堪称典范,其舞台呈现融合了唱、念、做、打四大要素,将“打虎”这一激烈冲突转化为极具美感的艺术表演。

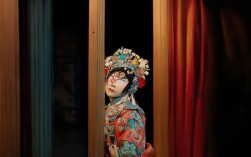

人物行当与扮相

武松在京剧属“武生”行当,分“长靠武生”与“短打武生”两类,此剧中的武松为“短打武生”,因情节无需扎靠,而是穿箭衣、系大带、快靴,凸显其敏捷灵活的打斗风格,扮相上,武松勾“脸谱”——以黑色为主色,象征刚正勇猛,眉间勾“红色月牙”,寓意英武之气,额头描“金钱纹”,暗示其“打虎英雄”的身份,老虎则由“架子花脸”扮演,头戴虎形头盔,身穿虎纹靠衣,脸谱以黄、黑为主,突出凶猛残暴,眼神、身段需模仿老虎的“扑、剪、抓”等动作,虽为人工扮演,却极具威慑力。

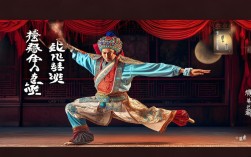

表演程式与动作设计

京剧中的“打虎”并非写实搏斗,而是通过虚拟化、象征性的动作,让观众在想象中感受场景。

- 饮酒段:武松在酒家饮酒,通过“端杯”“饮酒”“甩袖”等动作,配合“西皮流水”板式,唱“店家拿酒来,不必再三劝”,展现其豪爽性格,演员需借助眼神与酒杯的晃动,表现“越喝越有”的酒量,以及“不信有虎”的自信。

- 登山段:武松行至景阳冈,以“圆场”动作表现赶路,配合“蹉步”“亮相”等身段,展现醉意朦胧却步履稳健的状态,此时背景无需布景,仅通过演员的“登山”“喘气”“擦汗”等虚拟动作,即可让观众感知“崎岖山路”的环境。

- 打虎段:这是全剧高潮,老虎出场时,演员需先“虎跳”“翻扑”,制造紧张气氛;武松惊醒后,以“鹞子翻身”“抢背”等动作表现躲闪,再以“踢腿”“扫堂腿”应对老虎的“扑剪”,打斗中,“哨棒”是重要道具——初折哨棒(表现武松慌乱中打折哨棒),后徒手搏虎,通过“摔跤”“擒拿”“按头”等技巧,最终将老虎“打死”,这一过程没有血腥场面,而是通过演员的“亮相”“对打”和锣鼓点配合,将紧张激烈的搏斗转化为节奏分明、动静结合的舞蹈化表演。

音乐与锣鼓的烘托

京剧音乐是塑造人物、渲染气氛的重要手段。《武松打虎》以“西皮”声腔为主,明快高亢,符合武松刚毅的性格,打虎时,锣鼓点(如“急急风”“四击头”)的节奏变化直接推动剧情:初遇虎时用“慢长锤”制造悬念,搏斗时用“快长锤”增强紧张感,打死虎时用“收头”锣鼓配合武松的“亮相”,展现英雄气概,胡琴、唢呐等乐器的穿插,既烘托了山林夜色的幽静,也强化了虎啸的震撼。

人物塑造:立体鲜活的英雄形象

京剧版武松并非“高大全”的符号化人物,而是通过细节刻画,展现了其“勇猛中有谨慎、豪爽中有细腻”的立体性格。

- 勇猛与谨慎并存:面对店家“冈上有虎”的劝阻,武松起初不信,称“岂有此理”,体现其初生牛犊的勇猛;但酒醒后听闻虎啸,也曾“一惊”,随即镇定自若,拔出腰刀,又显其临危不乱的谨慎,这种“勇”与“慎”的矛盾统一,让人物更真实可信。

- 武艺与智慧兼具:打虎并非仅靠蛮力,武松先以哨棒试探,发现无效后果断弃棒,改用徒手搏斗;面对老虎的“三扑”,他分别以“闪”“躲”“让”化解,再抓住机会“按顶花皮”猛击,体现其“以巧破力”的智慧。

- 英雄气概与平民底色:武松虽为英雄,却非不食人间烟火的“神”,他会在酒家与店家“讨价还价”,会因醉酒而“脚步踉跄”,这些细节消解了人物的“神性”,增添了“人味”,让观众感受到这是一个有血有肉的平民英雄。

艺术价值与文化传承

《武松打虎》京剧版不仅是武生演员的“试金石”,更是京剧艺术“虚实结合”“写意传神”的典范,它通过程式化的表演,将文学情节转化为视觉艺术,让观众在“看戏”而非“看故事”中,体验京剧的美学特质。

在传承方面,该剧历经百年,涌现出众多名家版本,如盖叫天表演的武松,注重“神似”,强调眼神与身段的结合,被誉为“活武松”;李少春则融合武生、老生特点,唱腔刚柔并济,动作更具力度,现代演员如奚中路、王立军等,也在继承传统的基础上融入新意,如增加“高难跟头”“虎形特技”等,让老剧目焕发新生。

该剧作为京剧普及的“入门戏”,因其情节简单、冲突激烈、动作精彩,常被用于京剧教学与演出,吸引年轻观众了解京剧、爱上京剧,成为连接传统与现代的文化桥梁。

表演程式与舞台元素表

| 类别 | 艺术效果 | |

|---|---|---|

| 武生动作 | 圆场(赶路)、鹞子翻身(躲闪)、抢背(跌倒)、按头(制服虎) | 虚拟化表现环境与动作,凸显武松敏捷勇猛 |

| 架子花脸动作 | 虎跳(出场)、翻扑(扑人)、剪腿(虎剪)、甩头(虎啸) | 模拟老虎神态,制造紧张气氛,与武松形成“人虎对抗”的戏剧冲突 |

| 唱腔板式 | 西皮流水(饮酒)、散板(登山)、快板(打虎) | 节奏由缓到急,配合剧情发展,展现武松从豪饮到激战的情绪变化 |

| 锣鼓点 | 急急风(紧张)、四击头(亮相)、快长锤(搏斗)、收头(胜利) | 控制表演节奏,渲染气氛,增强打斗场面的冲击力 |

舞台元素表

| 元素 | 呈现方式 | 作用 |

|---|---|---|

| 行当 | 武松(短打武生)、老虎(架子花脸) | 明确人物身份与性格,武生凸显“勇”,花脸凸显“猛” |

| 脸谱 | 武松(黑脸红眉、金钱纹)、老虎(黄黑脸、獠牙) | 象征人物性格与身份,增强视觉冲击力 |

| 服装 | 武松(箭衣、大带、快靴)、老虎(虎纹靠衣、虎头帽) | 符合人物身份与场景,便于动作表演 |

| 道具 | 哨棒(折棒象征力竭)、腰刀(徒手搏虎时凸显危险) | 推动剧情发展,强化“徒手打虎”的难度与英雄气概 |

| 布景 | 一桌二椅(酒家)、青石板(象征冈上) | 虚拟布景,留白想象空间,突出“以演员为中心”的京剧美学 |

相关问答FAQs

Q1:京剧《武松打虎》和原著小说的主要区别是什么?

A1:区别主要体现在三方面:一是情节聚焦,原著中武松打虎后还有“打西门庆”“杀嫂”等情节,京剧版仅保留“打虎”核心,使主线更集中;二是表现手法,原著通过心理描写、环境渲染展现武松的“勇”,京剧则用程式化动作(如“圆场”“鹞子翻身”)和唱念做打来外化人物;三是老虎形象,原著中老虎“一扑、一掀、一剪”写得更写实,京剧则由演员扮演,通过“虎跳”“翻扑”等虚拟动作,将猛虎转化为具有舞蹈美感的舞台形象。

Q2:为什么京剧中的老虎由演员扮演,而不是用道具或特效?

A2:这源于京剧“虚实相生”“以形写神”的美学原则,京剧不追求写实,而是通过演员的表演激发观众的想象力,若用道具老虎(如模型),则缺乏动态与灵性,难以表现老虎的凶猛;若用特效(如现代科技),又会破坏京剧“以演员为中心”的传统,由架子花脸扮演老虎,通过身段、眼神、动作的模仿,既能表现老虎的“形”(扑、剪、抓),又能传递其“神”(凶残、狡黠),与武松的表演形成互动,让“打虎”成为一场“人虎共舞”的艺术呈现,这正是京剧独特的魅力所在。