豫剧《对花枪》是传统豫剧经典剧目之一,以“花枪”为核心道具,讲述了一段跨越数十年的亲情纠葛、武艺传承与情感坚守的故事,该剧自诞生以来,便以跌宕起伏的剧情、鲜明的人物形象和独特的艺术魅力,成为豫剧舞台上久演不衰的代表作,深受观众喜爱,也充分展现了豫剧文武兼备、唱做并重的艺术特色。

剧情简介:乱世中的情缘与亲缘

《对花枪》的故事背景设定在隋末唐初的乱世之中,女主角姜桂枝(又名姜桂芝)自幼出身武术世家,跟随父亲学习枪法,后拜师学艺,与花枪班教师花云平(或花逢春,不同版本有差异)相恋,二人情投意合,定下婚约,花云平将祖传的“罗家花枪”传授给姜桂枝,战乱突起,二人被迫分离,姜桂枝误以为花云平已战死沙场,悲痛之下,她嫁给罗艺(后为唐初名将,罗成之父),生下儿子罗成。

多年后,罗艺因故离家,罗成外出寻父,途经姜家庄时,因路见不平与人发生冲突,姜桂枝见罗成所使枪法与自己所学同源,便上前试探,罗成年轻气盛,不知眼前老妇是生母,与之比试枪法,结果被姜桂枝用“对花枪”的绝技击败,姜桂枝见罗成武艺高强却不知身世,心中悲痛,亮出当年与花云平定情的信物(如鸳鸯帕、花枪等),说明自己与花云平的关系,并告知罗成:“你罗艺并非你生父,你的生父是花云平,而我才是你的生母!”原来,罗艺当年与姜桂枝成婚后,又娶了另一位夫人,姜桂枝母子被赶出家门,罗成由后母抚养长大,因此不知自己的真实身世。

真相大白后,罗成羞愧难当,跪地认母,花云平(或寻来或罗成寻父时提及)也可能出现,最终姜桂枝与罗成母子相认,花云平与姜桂枝亦有团圆结局(不同版本结局略有差异,但核心是亲情与武艺的传承),整个剧情以“对花枪”的比试为高潮,将武打冲突与情感爆发巧妙结合,既有江湖侠义,又有家庭伦理,展现了乱世中人性的坚韧与亲情的可贵。

主要人物分析:性格鲜明,形象立体

《对花枪》的成功离不开对人物的深刻刻画,剧中几个核心角色各具特色,成为豫剧舞台上的经典形象。

姜桂枝:武艺高强的“花枪女神”

姜桂枝是全剧的灵魂人物,她的一生充满传奇色彩,年轻时,她敢爱敢恨,为追求爱情与武艺突破世俗束缚,与花云平定情并习得“罗家花枪”;中年时,她历经战乱、丧夫(误以为)、被弃的苦难,却依然坚韧不屈,独自抚养儿子(虽后期分离,但对儿子的牵挂从未停止);老年时,她面对罗成的挑衅,既有长辈的威严,又有母亲的慈爱,最终以武艺和真情唤醒儿子的记忆,她的性格集“刚”与“柔”于一身:刚的是一身武艺、不屈的骨气,柔的是对爱情的忠贞、对儿子的深情,豫剧表演中,姜桂枝的“旦角”行当需要文武兼备,既有闺门旦的端庄细腻,又有刀马旦的英姿飒爽,对演员的唱、念、做、打均有极高要求。

罗成:年轻气盛的“猛将”

罗成是隋唐故事中的经典英雄形象,在《对花枪》中,他展现了年轻武将的傲气与孝心,起初,他不知姜桂枝是生母,因枪法被击败而心生不服,认为对方是“无名老妇”,甚至有敌意;但当姜桂枝亮出信物、说明身世后,他瞬间从“猛将”变为“愧疚的孝子”,跪地认母的情感爆发是全剧的重要泪点,罗成的形象塑造,体现了传统戏曲中“浪子回头”的主题,也展现了亲情对人性情感的唤醒。

罗艺与花云平:乱世男性的“责任与遗憾”

罗艺作为连接姜桂枝与罗成的关键人物,虽出场不多,但他的“变故”(赶走姜桂枝母子)是剧情冲突的根源,他既有传统男性的权威与责任感(如为家族声誉),也有对姜桂枝的愧疚(后期得知真相后),是一个复杂而真实的历史人物形象,花云平则代表了“坚守与承诺”,他与姜桂枝的约定虽因战乱中断,但对爱情的忠贯始终,他的出现(或提及)为故事增添了浪漫主义色彩,也体现了乱世中情感的珍贵。

艺术特色:文武兼备,唱做俱佳

作为豫剧传统戏,《对花枪》充分展现了豫剧“文戏武唱、武戏文唱”的艺术特点,在唱腔、表演、武打、服饰等方面均有独特之处。

唱腔:高亢激昂,情感饱满

豫剧的唱腔以梆子腔为基础,分豫东调(高亢激越)和豫西调(深沉婉转),《对花枪》中根据人物情感灵活运用两种腔调,形成鲜明对比,姜桂枝回忆年轻时与花云平定情的场景时,多用豫西调,旋律婉转,情感细腻,展现少女的柔情;比试枪法时,则转为豫东调,节奏明快,气势磅礴,凸显人物的英武;得知罗成身世、劝其认母时,唱腔悲怆中带着坚定,既有母亲的慈爱,又有长辈的威严,极具感染力,经典唱段如《我的夫去边关音信不通》《叫罗成近前听娘言》等,至今仍被豫剧爱好者传唱。

表演:文武兼备,形神合一

《对花枪》对演员的表演要求极高,尤其是姜桂枝一角,需要“文戏”的“唱念做表”与“武戏”的“翻打扑跌”完美结合,文戏部分,姜桂枝的台步、眼神、手势需展现中年女性的沉稳与慈爱,如对罗成试探时的若有所思,亮出信物时的痛心疾首;武戏部分,“对花枪”的比试是核心,演员需耍动长枪,完成“串枪”“绕枪”“对刺”“挑枪”等高难度动作,既要枪法娴熟、节奏分明,又要通过动作展现人物的情感变化(如起初的试探、中期的较量、后期的不忍),罗成的表演则以“武生”应工,翻打时动作干净利落,展现年轻武将的敏捷,认母时的跪拜、痛哭则需情感真挚,避免“武戏文唱”的空洞。

武打:以“枪”为魂,套路独特

“对花枪”是全剧的戏核,也是豫剧武戏的经典片段,其武打设计以传统“罗家花枪”为基础,融合了戏曲武打的程式化动作与写实技巧,形成独特的“枪架子”,姜桂枝与罗成的比试中,既有“二人对枪”的紧张激烈,又有“花枪舞花”的优美流畅(如“拨草寻蛇”“回头望月”等枪法套路),通过“快、慢、顿、挫”的节奏变化,将武打场面从“技”提升到“艺”,既有观赏性,又服务于剧情——枪法的较量实则是亲情的试探,武打的“输赢”最终让位于情感的“和解”。

服饰与道具:彰显身份,烘托情感

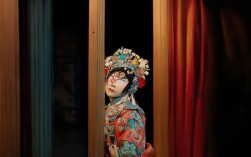

《对花枪》的服饰与道具设计遵循传统戏曲“宁穿破,不穿错”的原则,同时注重为人物情感服务,姜桂枝的服饰随年龄和情境变化:年轻时学艺穿素色褶子,清新灵动;中年时穿旗装或帔,端庄持重;比试时穿战靠,插雉尾,英姿飒爽,凸显“武将”身份,罗成则穿武生靠,插翎子,扎巾,展现年轻英雄的气概,核心道具“花枪”更是贯穿全剧:枪头的红缨象征热情,枪杆的长度代表武艺的传承,枪法的套路则是连接姜桂枝与花云平、罗成的情感纽带,花枪”成为母子相认的信物,实现了“武”与“情”的统一。

历史传承与当代发展

《对花枪》作为传统豫剧剧目,其起源可追溯至清末民间的“梆子戏”,后经豫剧前辈艺人的不断加工打磨,逐渐成型,20世纪中期,豫剧“六大名旦”之一的陈素真先生曾对姜桂枝这一角色进行深度创作,她将“闺门旦”的细腻与“刀马旦”的英武相结合,形成了“文武兼备、刚柔并济”的表演风格,使《对花枪》的艺术水准得到极大提升,成为豫剧“常派”(常香玉)或“陈派”(陈素真)等流派的经典剧目之一。

当代,《对花枪》仍是豫剧舞台上的常演剧目,河南豫剧院、郑州市豫剧院等专业院团多次复排,青年演员如李金枝、汪荃珍、虎美玲等均曾饰演姜桂枝,他们在继承传统的基础上,融入现代审美,对唱腔、表演、舞美等进行创新,如增加灯光效果、优化武打节奏,使剧目更符合当代观众的观赏需求。《对花枪》还被改编成电影、电视剧、连环画等多种形式,其故事和人物影响力超越了戏曲舞台,成为中国传统文化的经典符号。

社会影响与文化内涵

《对花枪》之所以能久演不衰,不仅在于其精彩的剧情与高超的艺术,更在于它深刻的文化内涵与社会价值。

亲情与伦理的弘扬

全剧的核心冲突围绕“母子相认”展开,姜桂枝对儿子的寻找与罗成对母亲的愧疚,展现了“孝道”这一中国传统伦理的核心价值,在比试枪法时,姜桂枝虽武艺高强,却并未下狠手,而是通过“留情”让罗成意识到对方是长辈;罗成在得知真相后,瞬间放下“英雄”的傲气,跪地认母,体现了“血浓于水”的亲情力量,这种“以情化人”的叙事,既符合传统道德观念,也能引发当代观众对家庭关系的思考。

女性形象的突破

姜桂枝是豫剧舞台上少见的“文武双全”的女性形象,她打破了传统戏曲中女性“柔弱、依附”的刻板印象:她有自己的武艺追求(学花枪),有独立的人格(不因战乱放弃爱情),有坚韧的意志(独自面对生活磨难),更有担当(以武艺和真情唤醒儿子),这种“大女主”式的塑造,在传统戏中极为罕见,体现了民间对女性力量与智慧的认可,也为当代戏曲女性形象的塑造提供了借鉴。

武术与文化的传承

“花枪”作为中国传统武术的代表之一,在剧中不仅是武打道具,更是文化传承的符号,姜桂枝从花云平处习得“罗家花枪”,又将枪法传授给罗成(或通过比试让罗成认祖归宗),体现了“师徒传承”“家族传承”的文化理念,剧中对枪法的细致展示,也让观众在欣赏戏曲的同时,感受到中国传统武术的魅力,促进了武术文化的传播。

《对花枪》核心艺术特色一览表

| 类别 | 具体表现 | 代表元素/场景 |

|---|---|---|

| 唱腔 | 豫东调与豫西调结合,高亢与婉转并存 | 《叫罗成近前听娘言》(悲怆坚定)、《我的夫去边关》(深情婉转) |

| 表演 | 旦角文武兼备,台步、眼神、手势与武打动作融合 | 姜桂枝比试枪法时的“眼神凝视”与“枪花舞动” |

| 武打 | 以“罗家花枪”为核心,套路丰富,节奏分明 | “串枪”“绕枪”“对刺”等枪法,母子比试的高潮场面 |

| 服饰与道具 | 服饰随身份情境变化,花枪作为情感与武艺传承的象征 | 姜桂枝的战靠、罗成的武生靠、花枪头的红缨 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧《对花枪》中的“对花枪”具体指什么武打套路?为什么是该剧的核心?

A1:“对花枪”是中国传统武术中长枪技法的一种,因枪舞动时枪头红缨如“花”绽放而得名,套路讲究“扎、挑、崩、劈、扫、缠”等动作,结合身法步法,形成“枪如游龙、人枪合一”的视觉效果,在《对花枪》中,“对花枪”不仅是武打的核心,更是剧情与情感的载体:它是姜桂枝与花云平爱情的信物(花云平传授此枪法给她),象征二人曾经的约定;它是姜桂枝试探罗成身世的工具,通过枪法比试,她发现罗成与自己所学同源,从而引出“母子相认”的剧情;它是武艺传承的象征,姜桂枝通过花枪将罗家的武艺精神传递给下一代,可以说,“对花枪”串联起全剧的“情、理、技”,是人物关系与主题思想的重要载体。

Q2:为什么说姜桂枝是豫剧舞台上“突破传统”的女性形象?与传统戏曲女性有何不同?

A2:传统戏曲中的女性形象多为“闺门旦”(如《西厢记》崔莺莺)、《牡丹亭》杜丽娘)的柔弱、顺从,或“青衣”(如《窦娥冤》窦娥)的悲苦、隐忍,她们的情感与命运多依附于男性角色,缺乏独立人格,而姜桂枝则打破了这一刻板印象:她有独立的武艺追求——年轻时主动拜师学艺,习得“罗家花枪”,突破“女子无才便是德”的封建束缚;她有自主的情感选择——与花云平自由恋爱,定下婚约,而非“父母之命、媒妁之言”;她有坚韧的生命力——经历战乱、丧夫(误以为)、被弃等苦难,却独自抚养儿子、坚守家业,展现出强大的生存能力;她有主动的“主体性”——在比试枪法时,她以“长辈”而非“弱者”的身份主导冲突,最终以武艺和真情唤醒儿子,而非被动等待“拯救”,这种“文武双全、敢爱敢恨、独立担当”的形象,在传统戏曲中极为罕见,因此被视为“突破传统”的女性典范,也为当代戏曲女性角色的塑造提供了重要启示。