河南豫剧电影《桃花啊》作为近年来传统戏曲与电影艺术深度融合的典范作品,不仅以生动的影像语言再现了豫剧的独特魅力,更通过桃花这一经典意象,勾勒出中原大地上的时代变迁与人文情怀,影片改编自经典豫剧剧目,由河南豫剧院青年演员担纲主演,在保留原剧精髓的基础上,充分运用电影化的叙事手法与视觉美学,让这门古老艺术在当代焕发出新的生命力。

从主题内核来看,《桃花啊》以“桃花”为核心意象,串联起个人命运与家国情怀的双重叙事,桃花在传统文化中既是美好爱情的象征,也隐喻着生命的绚烂与短暂,影片通过女主角桃花的成长历程,展现了20世纪以来河南乡村社会的变革:从封建礼教下的女性抗争,到新中国成立后的土地改革,再到改革开放后的乡村振兴,桃花的命运始终与时代浪潮紧密相连,在“桃花怒放”的经典唱段中,女主角以高亢的豫东调抒发对自由的渴望,镜头在桃花林与女主角特写之间切换,既凸显了戏曲表演的张力,又通过光影变化强化了人物内心的挣扎与觉醒,实现了“戏中有影,影中有戏”的艺术效果。

在艺术表现上,影片巧妙融合了豫剧的传统程式与电影镜头的写实性,豫剧作为“河南梆子”的代表,以其“刚健明亮、酣畅淋漓”的唱腔著称,电影通过多声道录音技术,保留了演员现场演唱的感染力,同时运用特写镜头捕捉演员的眼神、手势等细节,让观众能更直观地感受到戏曲表演的细腻之处,在“哭坟”一场戏中,女主角以豫剧的“哭腔”演绎失去亲人的悲痛,镜头缓缓推近,泪水与汗水交织的面部特写,配合背景中飘落的桃花,将戏曲的虚拟化表演转化为电影的真实情感冲击,让不熟悉戏曲的观众也能共情。

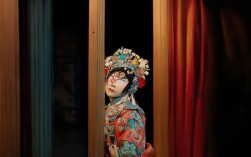

影片的场景选择极具地域特色,将河南的自然人文景观与豫剧表演完美融合,开篇的桃花林取景于信阳郝堂村,粉色的桃花与青瓦白墙的豫南民居相映成趣,营造出“桃花源”般的诗意氛围;而展现乡村生活的场景中,赶集的喧闹、庙会的热闹、麦收的繁忙,均以纪实手法拍摄,穿插豫剧的锣鼓经作为背景音乐,既保留了中原文化的烟火气,又凸显了戏曲艺术的节奏感,影片在服装、道具上也严格遵循豫剧的传统规范,女主角的“水袖”“云肩”等戏服采用手工刺绣,色彩鲜艳而不失雅致;舞台布景则虚实结合,如表现“梦境”时,以写意的桃花花瓣与光影效果替代传统布景,既符合电影的美学追求,又延续了豫剧“以简驭繁”的艺术传统。

为了让观众更好地理解豫剧文化,影片在叙事中巧妙融入了戏曲知识,通过师徒对话自然带出“生旦净丑”的角色分工,通过排练场景展示“唱念做打”的基本功,甚至将豫剧的“脸谱文化”视觉化——反派角色脸谱的狰狞与正面角色的素净形成对比,暗示善恶忠奸的价值取向,这种“寓教于影”的方式,既增强了故事的可看性,也推动了传统戏曲的普及传播。

从文化传承的角度看,《桃花啊》不仅是一部电影作品,更是河南文化“走出去”的重要载体,近年来,豫剧面临年轻观众流失、传承人才断层等问题,而影片通过年轻化的叙事视角、现代化的视听语言,让传统艺术与当代观众建立连接,影片中的主题曲《桃花谣》在保留豫剧旋律的基础上,融入流行音乐的编曲,在短视频平台引发翻唱热潮,吸引了大量年轻观众关注豫剧,影片还在河南各大高校开展“戏曲进校园”活动,结合电影片段进行现场讲解,让更多年轻人感受到豫剧的魅力。

以下是关于《桃花啊》的相关问答:

Q1:《桃花啊》在改编自传统豫剧剧目时,做了哪些创新以适应电影媒介?

A1:在叙事结构上,电影打破了传统戏曲“线性叙事”的模式,采用倒叙与插叙相结合的手法,通过女主角的回忆串联起不同时期的情节,增强了故事的层次感,在视觉呈现上,充分发挥电影镜头的优势,如运用航拍展现桃花林的壮美,特写镜头捕捉演员的情感细节,蒙太奇手法表现时代变迁,这些都是传统舞台表演难以实现的,在音乐处理上,电影保留了豫剧的经典唱腔,同时加入交响乐伴奏,丰富了音乐的表现力;在台词上,既保留了戏曲的韵白,也加入了部分口语化对白,更贴近当代观众的听觉习惯,这些创新既保留了豫剧的“根”,又赋予其新的“形”,实现了传统艺术与现代媒介的有机融合。

Q2:影片中的“桃花”意象有哪些深层含义?

A2:“桃花”在影片中不仅是自然景观,更是多重象征意义的载体,其一,象征女性的觉醒与抗争:女主角桃花从封建礼教下的“牺牲品”成长为敢于追求自由的新女性,桃花的“绽放”对应其自我意识的觉醒,“凋零”则隐喻传统枷锁对女性的压迫,其二,象征时代的变迁:桃花从“开满枝头”到“随风飘落”,再到“重新绽放”,与河南乡村从落后到振兴的发展历程相呼应,展现了时代的更迭与希望的重生,其三,象征文化的传承:桃花作为豫剧舞台上的经典意象,在电影中被赋予新的时代内涵,象征着传统戏曲在当代的延续与创新,通过“桃花”的多重隐喻,影片将个人命运、时代发展与文化传承融为一体,深化了主题的广度与深度。