现代推剧农村戏曲,是传统戏曲艺术在当代农村文化生态中焕发新生的实践路径,既承载着农耕文明的审美基因,又融入了现代社会的价值观念与技术手段,成为连接传统与现代、城市与乡村的文化纽带,在乡村振兴战略深入推进的背景下,这一艺术形式通过题材创新、形式革新与传播拓展,不仅重塑了农村公共文化生活,更成为记录时代变迁、凝聚乡土认同的重要载体。

历史脉络:从乡土根脉到时代转型

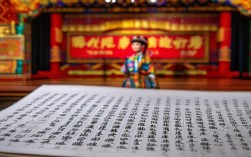

传统农村戏曲植根于农耕文明的土壤,如秦腔的苍茫、豫剧的豪迈、黄梅戏的婉转,最初是庙会、节庆、祭祀等乡村集体活动的核心内容,通过口传心授、师徒传承,将乡土伦理、民间故事、生活智慧融入唱词与表演,成为农民“借戏言志、以戏会友”的精神家园,改革开放后,随着城镇化加速和娱乐方式多元化,传统农村戏曲面临受众老龄化、演出市场萎缩、传承断层等挑战——许多乡村戏班解散,老艺人离世,年轻一代对戏曲的认知逐渐模糊,在此背景下,“现代推剧”的概念应运而生,其核心是“推动戏曲现代化转型,激活农村文化活力”,即在保留戏曲本体特征(如唱腔程式、表演范式)的基础上,融入现代题材、现代表达与现代传播手段,让戏曲重新走进当代农村生活。

题材创新:从“历史传说”到“时代叙事”

现代推剧农村戏曲最显著的变化,是题材从传统的历史故事、民间传说转向紧扣时代脉搏的农村现实生活,传统戏曲多演绎《花木兰》《穆桂英》等历史传奇或《天仙配》《牛郎织女》等神话故事,而现代推剧则聚焦乡村振兴、脱贫攻坚、生态保护、基层治理等现实议题,将“泥土味”与“时代感”深度融合,豫剧现代戏《焦裕禄》以兰考治沙为背景,用戏曲的唱腔程式塑造党员干部的亲民形象;黄梅戏《一个都不能少》讲述驻村书记带领村民脱贫的故事,方言唱词与生活化表演让农民倍感亲切;秦腔《绿水青山》通过一对父子的观念冲突,展现农村生态保护的理念变迁,这些作品不再“高台教化”,而是以小人物、小故事折射大时代,让农民在观戏中看到自己的影子,引发情感共鸣。

题材创新还体现在对农村新群体的关注,随着大量劳动力外出务工,“留守老人”“返乡青年”“新农人”成为农村人口结构的新特征,现代推剧如《村上春暖》聚焦返乡青年创业,用轻快的唱腔展现农村电商、特色农业的新业态;《乡音》以留守老人的视角,探讨空巢家庭的情感需求,这些题材既回应了农村现实问题,也让戏曲成为观察当代农村社会的“活化石”。

形式革新:从“程式化”到“融合化”

传统戏曲讲究“无动不舞,无情不表”,其程式化表演(如水袖、台步、眼神)具有高度凝练的美学价值,但也与现代观众的审美习惯存在距离,现代推剧农村戏曲在保留戏曲“四功五法”(唱、念、做、打、手、眼、身、法、步)的基础上,大胆融合现代表现手法,实现“老戏新唱”。

在音乐唱腔上,传统板腔体(如西皮、二黄、梆子)与现代音乐元素结合,河南梆子《黄河人家》在保留梆子腔高亢激越的特点时,加入交响乐伴奏,增强音乐的层次感;越剧《数字乡村》用流行音乐的节奏重新编配“尺调腔”,让年轻观众感受到戏曲的“潮”感,在表演形式上,打破“生旦净末”的严格行当划分,演员更注重生活化与写实性——表现农民劳作时,加入锄地、播种、收割等真实动作;刻画人物心理时,融入话剧式的内心独白,让表演更贴近当代人的生活经验。

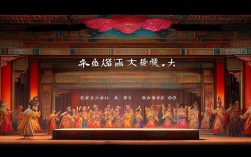

舞美呈现上,传统“一桌二椅”的简约舞台被多媒体技术赋能,京剧《乡土中国》用LED屏动态呈现麦浪、梯田等农村场景,灯光配合剧情变化(如用暖黄光表现丰收,用冷蓝光表现困境),营造沉浸式观演体验;一些农村剧团甚至利用AR技术,让观众通过手机扫码“走进”戏曲场景,增强互动性,这些创新并非对传统的否定,而是用现代表达手段激活戏曲的叙事潜能,让古老艺术更具视觉冲击力。

传播与接受:从“戏台下”到“云端上”

传统农村戏曲的传播高度依赖线下戏台,演出多集中在春节、庙会等传统节日,受众范围局限于特定村落,现代推剧则通过“线上+线下”双轨传播,打破地域限制,实现“农村戏曲出村进城”。

线下传播方面,农村文化礼堂、新时代文明实践中心成为新阵地,许多地方推行“戏曲进乡村”工程,由政府购买服务,组织专业院团和民间戏班巡回演出,年均演出超百万场;浙江、江苏等地还打造“乡村戏曲节”,邀请农民票友登台,实现“百姓演、百姓看”,线上传播则借助短视频平台、直播技术,让戏曲“飞入寻常百姓家”,河南豫剧演员小香玉在抖音直播唱《花木兰》,单场观看量超千万;农村戏班用手机拍摄“田间地头小戏”,如陕北老农唱着信天游宣传秸秆禁烧,质朴的表演引发网友共鸣;甚至有戏曲爱好者将经典唱段改编成摇滚、说唱,通过二次创作扩大戏曲的年轻受众群体。

传播方式的变革,也改变了戏曲的接受生态,过去,观众是“被动观看”,通过弹幕评论、点赞转发,观众可以实时互动,甚至参与创作——某剧团在直播中征集观众建议,修改剧情结尾,让“大团圆”更符合农村观众的期待,这种“共创式”传播,让戏曲从“艺术家的作品”变成“大众的文化”。

社会功能:从“娱乐教化”到“文化振兴”

在传统社会,农村戏曲兼具娱乐与教化功能,通过“忠孝节义”的故事传递伦理观念,现代推剧农村戏曲在此基础上,拓展了文化振兴、社会治理、经济赋能等多重功能,成为乡村振兴的“文化引擎”。

在文化振兴层面,戏曲是传承乡土记忆的“活载体”,许多剧团深入农村采风,将村史、家训、非遗技艺融入戏曲,如浙江婺剧《八婺人家》记录了金华农村的“非遗故事”,让年轻人在观戏中了解本土文化;一些地方还开设“戏曲课堂”,教孩子们唱家乡戏,培养“小小传承人”。

在社会治理层面,戏曲成为政策宣传的“软载体”,针对农村的垃圾分类、移风易俗、反诈宣传等议题,剧团创作《垃圾分类歌》《彩礼风波》等小戏,用幽默的唱词和情节让政策“入脑入心”,山东吕剧《新风赞》通过婆媳矛盾化解的故事,倡导“婚事新办、丧事简办”,演出后村里红白喜事大操大办的现象明显减少。

在经济赋能层面,戏曲带动了文旅融合,河南、安徽等地打造“戏曲主题乡村旅游”,游客白天看古村、晚上听大戏,带动农家乐、农产品销售;一些戏曲道具、服饰成为文创产品,如黄梅戏的天仙绣扇、京剧的脸谱书签,让“戏曲IP”转化为经济价值。

传统农村戏曲与现代推剧农村戏曲对比表

| 维度 | 传统农村戏曲 | 现代推剧农村戏曲 |

|---|---|---|

| 题材核心 | 历史传说、民间神话 | 现实题材、乡村振兴、时代新貌 |

| 表演形式 | 程式化、行当分明 | 融合现代元素、生活化表演 |

| 音乐伴奏 | 传统乐器(板胡、锣鼓) | 交响乐、电子音乐融合传统 |

| 舞美呈现 | 简约“一桌二椅” | 多媒体、实景与虚拟结合 |

| 传播方式 | 庙会戏台、口口相传 | 短视频、直播、数字平台 |

| 受众群体 | 中老年农民、乡村居民 | 全年龄段、城市观众、海外华人 |

| 核心功能 | 娱乐、教化、伦理传承 | 文化振兴、社会凝聚、经济赋能 |

相关问答FAQs

Q1:现代推剧在创新中如何避免失去戏曲的“根”?

A:现代推剧的创新需坚持“守正创新”原则。“守正”即保留戏曲的核心美学特征,如唱腔的板式结构、表演的程式化语言、写意化的舞台表达,避免因过度追求“现代感”而消解戏曲的本体属性,在音乐创新中,传统板腔体可作为骨架,现代音乐元素仅作点缀,确保“听得出是戏曲”;在题材选择上,需扎根农村真实生活,避免悬浮化叙事,如许多剧团会驻村调研3-6个月,收集农民的真实故事和语言,让作品“带泥土味”,创新需尊重观众的审美习惯,通过小范围试演、观众反馈调整,在“传统韵味”与“时代审美”间找到平衡点。

Q2:城镇化背景下,农村戏曲如何吸引年轻受众?

A:吸引年轻受众需从“内容、形式、场景”三方面发力,在内容上,关注农村新青年的生活状态,如返乡创业、数字生活等,创作《新农人日记》《云端上的家乡》等题材,让年轻人看到“自己的故事”;在形式上,融合流行文化元素,如将戏曲唱腔与流行音乐、街舞结合,或开发戏曲主题的动漫、游戏,用年轻人熟悉的语言“包装”戏曲;在场景上,打破“戏台下”的单一模式,进校园、进文创空间、进短视频平台,例如高校开设“戏曲工作坊”,让学生体验戏曲化妆、身段;在抖音发起#戏曲挑战#,鼓励年轻人用戏曲腔调唱流行歌曲,降低戏曲的“入门门槛”,通过这些方式,让年轻一代从“旁观者”变为“参与者”,实现戏曲的代际传承。