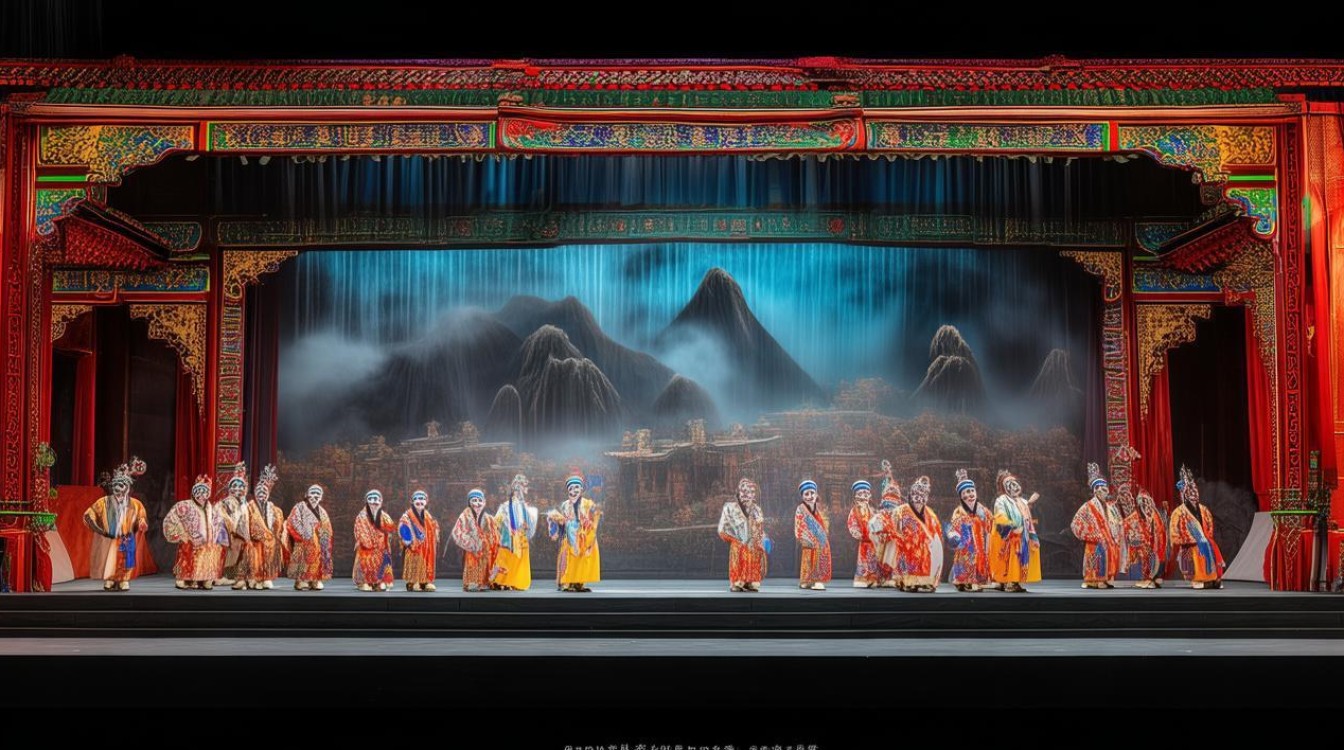

豫剧《探阴山》作为包公戏中的经典剧目,以包公下阴曹地府查案为主线,通过铿锵有力的戏词塑造了刚正不阿、为民请命的清官形象,戏词融合了民间语言的质朴与戏曲唱腔的张力,既展现了包公的铁面无私,也寄托了百姓对公平正义的朴素向往,剧中包公的唱段如“王朝马汉一声喊,带起乌纱出府前,跨金镫骑玉兔前把路赶”,以急促的节奏表现其急切为民伸冤的心情;“明镜高悬悬日月,铁面无私辨忠奸”则用对仗工整的语句,彰显其执法如山的准则,面对冤魂的哭诉,包公唱道:“你把那冤枉事细说一遍,本与你做主报仇冤”,字里行间满是怜悯与担当,将“为官一任,造福一方”的儒家思想具象化。

戏词的艺术特色在于口语化表达与戏剧张力的结合,如“哪怕它阎罗殿前鬼门关,我也要为百姓讨个公道还”,直白却充满力量,符合豫剧“以情带声、声情并茂”的特点。“黑头”行当特有的炸音与拖腔,如“包——拯——我——来——也——”,将包公的威严与决心推向高潮,使戏词与音乐完美融合,剧中通过包公与判官、小鬼的对手戏,用“你本是阴间一判官,为何徇情不秉公”等质问性唱词,揭露了封建司法的黑暗,而“为百姓敢闯森罗殿”的誓言,则打破了清官“循规蹈矩”的刻板印象,塑造了一个不畏强权、敢于挑战权威的鲜活形象。

《探阴山》的主题思想在戏词中层层递进,从“阴曹地府藏冤鬼,本要查它个水落石出”的个案追问,到“但愿天下无冤案,不教百姓哭苍天”的宏大愿景,戏词既是对封建社会司法不公的批判,也是对“善恶有报”“正义必胜”的朴素信念的坚守,这种通过戏曲唱词传递的价值观,让剧目超越了娱乐功能,成为承载传统文化精神的艺术载体。

| 经典唱段 | 内容梗概 | 艺术特色 |

|---|---|---|

| “王朝马汉一声喊,带起乌纱出府前” | 包公决心下阴查案,行动果断 | 节奏明快,口语化,突出人物急切心情 |

| “明镜高悬悬日月,铁面无私辨忠奸” | 表明心迹,强调执法准则 | 对仗工整,气势恢宏,彰显清官风范 |

| “哪怕它阎罗殿前鬼门关,我也要为百姓讨个公道还” | 不畏艰险,誓为百姓申冤 | 直抒胸臆,情感强烈,体现为民担当 |

FAQs

-

问:豫剧《探阴山》中包公的形象为何能深入人心?

答:包公形象通过戏词与唱腔的塑造,既有“铁面无私”的威严,又有“为民请命”的柔情,戏词中“为百姓敢闯森罗殿”的担当,以及唱腔中“黑头”的雄浑气韵,使其成为集正义感与人性光辉于一体的经典角色,契合了百姓对“清官”的集体想象。

-

问:《探阴山》的戏词对当代有何启示?

答:戏词中“明镜高悬”“铁面无私”等理念,至今仍是对公平正义的追求,剧中包公不畏强权、为民申冤的精神,启示当代社会应坚守法律底线,维护弱势群体权益,让“正义不会缺席”成为现实,这也是传统戏曲文化穿越时空的当代价值。