豫剧作为中国最大的地方剧种之一,以其高亢激越、质朴豪放的风格深受中原地区乃至全国观众的喜爱,在浩如烟海的豫剧传统剧目中,“双开铡”系列以其跌宕起伏的剧情、鲜明的人物形象和深刻的社会内涵,成为久演不衰的经典,这一系列通常以北宋名臣包拯为主角,通过“铡”这一极具戏剧冲突的动作,展现其铁面无私、执法如山的“青天”形象,其中最广为人知的包括《铡美案》《铡包勉》《铡国舅》等单出戏,而“双开铡”往往指其中两出戏的连演或整合,集中呈现包公在不同情境下面对权贵、亲情与法理冲突时的抉择。

“双开铡”的剧情脉络与核心冲突

“双开铡”的故事背景设定在北宋仁宗年间,以开封府尹包拯为核心人物,通过两个相对独立又主题相连的故事,构建起“法理与情义”“权力与正义”的戏剧张力,以最常见的《铡美案》与《铡国舅》组合为例,两部戏虽情节不同,却共同指向“法大于情”的核心主题。

《铡美案》讲述了驸马陈世美寒窗苦读后高中状元,为攀附权贵隐瞒已婚事实,又遭原配秦香莲携子上京寻夫,反遭驱赶,秦香莲愤而告官,包拯不顾陈世美的公主、太后身份,最终以虎头铡将其正法,这一出戏的核心冲突是“个人私德与国法”的碰撞:陈世美的负心汉行为挑战了传统伦理道德底线,而包拯的“铡美案”则是对“王子犯法与庶民同罪”的践行。

《铡国舅》则聚焦包拯与当朝国舅庞昱的对抗,庞昱依仗其妹庞妃的权势,在地方强占民女、贪赃枉法,百姓怨声载道,包奉旨陈州放粮,查实庞昱罪行后,不顾庞妃求情,坚持用铡刀将其处决,此剧的冲突升级为“皇亲国戚与王法”的较量:庞昱的身份是“国舅”,其背后是整个皇权体系,但包拯以“民为贵”的信念,顶住压力维护了法律的尊严。

两部戏通过“家庭伦理”与“政治斗争”两个维度,共同塑造了包拯“不畏强权、不徇私情”的形象,无论是面对负心的驸马还是嚣张的国舅,包拯手中的铡刀始终悬在“正义”的天平上,成为民间对“公平”最直观的寄托。

人物形象塑造与艺术特色

“双开铡”的成功离不开鲜活的人物塑造和独特的豫剧艺术表现手法。

包拯作为核心人物,其形象通过“脸谱”“唱腔”“表演”三位一体得以立体呈现,豫剧包公的脸谱以黑色为主,象征铁面无私,额头的月牙不仅是“夜断阴、昼断阳”的神话符号,更成为“明辨是非”的标志,唱腔上,包公戏多采用豫剧的“大调曲”和“豫东调”,唱腔高亢苍劲,如《铡美案》中“包拯打坐在开封府”的唱段,通过“导板”“慢板”“快板”的转换,将包拯的威严、犹豫到坚定展现得淋漓尽致,表演中,“趟马”“甩发”“髯口功”等程式化动作的运用,进一步强化了人物的刚毅气质——例如在《铡国舅》中,包拯得知庞罪行后“拍案而起”的动作,配合髯口的颤抖,将怒火与决心直观传递给观众。

反面人物的塑造同样具有典型性,陈世美的虚伪、庞昱的跋扈,通过“唱念做打”的细节刻画入木三分:陈世美在公堂上的抵赖、庞昱面对铡刀时的色厉内荏,均通过演员的声腔变化和表情管理,形成与包拯的鲜明对比,凸显正义与邪恶的冲突。

女性角色如秦香莲,则以“苦情戏”的悲情色彩引发观众共情,她的唱腔多采用“豫西调”,低回婉转,如《铡美案》中“见皇姑把我的苦事尽讲”一段,通过细腻的拖腔和哭板,将贫民妇女的无奈、愤懑与坚韧展现得动人心魄,成为豫剧“苦旦”行当的经典代表。

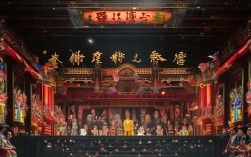

“双开铡”的舞台美术和道具也极具象征意义。“虎头铡”“龙头铡”“狗头铡”三口铡刀不仅是刑具,更是“法”的具象化:铡刀上的龙头代表皇亲国戚,虎头代表文武官员,狗头代表平民百姓,暗示“法律面前人人平等”的理念,而“开封府”的布景,则以“明镜高悬”的匾额、“肃静”“回避”的牌匾,营造出庄严神圣的司法氛围,让观众在视觉上便感受到正义的威严。

“双开铡”的文化内涵与当代传承

“双开铡”之所以能跨越时空、持续引发共鸣,根本在于其承载的深层文化内涵,在传统社会,它是百姓对“清官政治”的向往:包拯作为“清官”符号,代表了底层民众对“权法平等”“冤屈得申”的朴素期待,剧中“铡”的情节,本质上是对“权力滥用”的惩戒,是对“社会公平”的呼唤,这种价值观至今仍具有现实意义。

当代,“双开铡”的传承与创新从未停止,传统剧团通过复排经典,保留剧目精髓:如河南豫剧院青年团以“青春版”《铡美案》吸引年轻观众,在唱腔中融入流行元素,在表演中强化肢体表现力,让古老剧目焕发新生,影视、短视频等新媒体平台的介入,扩大了剧目的传播范围:豫剧演员小香玉通过短视频平台演绎“包公铡陈世美”片段,用通俗易懂的方式讲解剧情和唱腔,吸引了数百万粉丝,让更多年轻人了解豫剧魅力。

“双开铡”的主题也在与时俱进,现代改编版本中,更加强调“法治精神”而非“人治色彩”,例如在《铡国舅》中,增加了包拯“依法审判,而非依权审判”的台词,呼应当代“全面依法治国”的理念,使传统剧目与时代价值观同频共振。

“双开铡”核心剧目对比表

| 剧目名称 | 核心冲突 | 代表唱段 | 人物关系 | 主题升华 |

|---|---|---|---|---|

| 《铡美案》 | 陈世美负心 vs 秦香莲告状 | “包拯打坐在开封府” | 夫妻、母子、驸马与公主 | 私德与国法的统一 |

| 《铡国舅》 | 庞昱作恶 vs 包拯查案 | “陈州放粮救黎民” | 国舅与包公、皇权与王法 | 权力与正义的较量 |

相关问答FAQs

Q1:“双开铡”与《三开铡》有什么区别?

A:“双开铡”与《三开铡》均属包公戏系列,区别在于剧目数量和内容侧重。《三开铡》通常指《铡美案》《铡包勉》《铡国舅》三出戏的连演,铡包勉》讲述包拯侄子包勉贪赃枉法,包拯忍痛铡之,增加了“亲情与法理”的冲突维度,情感张力更强;而“双开铡”则选取其中两出,如《铡美案》+《铡国舅》或《铡包勉》+《铡国舅》,剧情更紧凑,主题更集中,适合单场演出或时长有限的舞台呈现。

Q2:为什么“双开铡”中的包公形象能成为经典?

A:包公形象的经典性源于其“人神合一”的特质,他被塑造为“神化”的清官——额间月牙能辨人鬼,三口铡刀能慑权贵,满足了民间对“绝对正义”的想象;他又有“人性化”的挣扎——如《铡美案》中面对公主、太后的求情,他曾有过犹豫,最终仍以“法”为重,这种“铁面下的柔情”让人物更真实可信,豫剧通过高亢的唱腔、夸张的表演和象征性的道具,将包公的“刚正”“威严”“悲悯”融为一体,形成独特的艺术标识,使其成为中国戏曲中最具辨识度的清官形象之一。