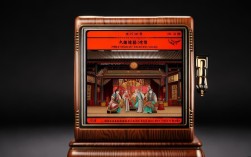

豫剧《苏武牧羊》作为传统经典剧目,以西汉中郎将苏武出使匈奴、持节牧羊十九载的史实为蓝本,通过跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造和醇厚的唱腔艺术,生动诠释了“忠贞不屈、气节如山”的民族精神,全剧围绕苏武被匈奴扣押后,面对威逼利诱、艰苦环境,始终坚守民族气节的核心展开,情节从初陷匈奴、单于劝降,到北海牧羊、拒娶胡妇,最终历经艰辛归汉,层层递进,将苏武的忠勇与坚韧刻画得淋漓尽致。

剧中苏武的形象是核心亮点,他既是奉命出使的使臣,更是坚守信念的象征,面对匈奴卫律的威逼、李陵的劝降,以及北海“渴饮雪、饥吞毡”的绝境,苏武始终以“臣事君,犹子事父也”的忠孝观念为精神支柱,拒绝投降,甚至以自尽明志,其唱腔设计充分体现了豫剧的艺术特色:在“苏武在北海牧羊苦”等核心唱段中,运用豫剧梆子腔的悲怆与苍劲,通过慢板的深沉倾诉与快板的激越表达,将苏武的孤独、悲愤与坚定交织的情感展现得入木三分,尤其是“苏武留胡节不辱”的经典唱词,以高亢的嗓音和稳健的节奏,成为豫剧舞台上标志性的“老生”唱段,传唱至今。

从人物关系看,剧中不仅有苏武与匈奴单于、卫律的正邪对立,还穿插了苏武与胡女阿云的情感纠葛,以及与李陵的旧友重逢,这些情节不仅丰富了戏剧冲突,更从多维度烘托了苏武“忠孝两全”的抉择——拒绝阿云的真情是出于对故土的眷恋,驳斥李陵的劝降是出于对汉室的忠诚,而“节杖”作为贯穿全剧的道具,既是苏武身份的象征,更是其气节的化身,从出使时的手持节杖,到牧羊时的杖不离身,再到归汉时的“节旄尽落”,这一细节的运用,将抽象的“忠义”具象化,增强了舞台感染力。

在艺术表现上,豫剧《苏武牧羊》融合了唱、念、做、打等多种手法,北海牧羊”一场,通过演员的肢体动作模拟风雪交加的环境,结合苍凉的唱腔,营造出艰苦卓绝的氛围;而“归汉”一幕,则通过明快的节奏与激昂的唱腔,展现苏武归乡时的悲喜交加,形成强烈的情感对比,该剧不仅保留了传统豫剧的质朴风格,还通过舞台调度、服饰道具等细节的打磨,使历史故事更具代入感,成为展现豫剧“以情带声、声情并茂”艺术特色的代表作。

经典唱段赏析表

| 唱段名称 | 核心情感 | 音乐特点 | 经典唱词片段 |

|---|---|---|---|

| 苏武牧羊苦 | 孤苦坚毅 | 慢板为主,节奏沉缓 | “苏武在北海牧羊苦,十九年不曾把书读……” |

| 节不辱 | 忠贞不屈 | 高亢激越,梆子腔特色鲜明 | “苏武留胡节不辱,雪地又冰天……” |

| 归汉见君 | 悲喜交加 | 由慢转快,情感层次丰富 | “今日里见君王龙心喜,苏武不辱使命归……” |

相关问答FAQs

Q1:豫剧《苏武牧羊》与其他剧种(如京剧)的版本有何不同?

A1:豫剧《苏武牧羊》更侧重于河南地方声腔的运用,唱腔以梆子腔为基础,风格质朴豪放,尤其擅长通过老行当的唱腔表现悲壮情感;而京剧版本则更注重“西皮”“二黄”的板式变化,表演上更强调“做功”与身段,豫剧剧本在细节上更突出苏武与胡女阿云的情感线,增加了世俗化的情感冲突,而京剧则更聚焦于“忠君爱国”的政治主题,情节相对凝练。

Q2:苏武的“节杖”在剧中有什么象征意义?

A2:“节杖”是苏武作为汉朝使臣的信物,在剧中象征其民族气节与政治身份,当苏武被扣匈奴时,节杖是他拒绝投降的精神支柱;在北海牧羊时,即使“节旄尽落”(节杖上的牦牛尾装饰掉光),他仍紧握节杖,寓意信念不灭;最终归汉时,虽节杖残破,却成为其忠贞不屈的见证,体现了“士可杀不可辱”的儒家气节,这一道具的运用,将抽象的精神品质具象化,成为全剧的核心意象之一。