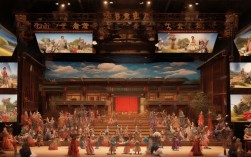

豫剧老电影全场戏是中国戏曲电影中的瑰宝,它将河南地方戏豫剧的舞台艺术与电影媒介巧妙融合,既保留了豫剧高亢激昂、质朴生动的表演特色,又通过镜头语言拓展了艺术表现空间,成为一代人的集体记忆,这类电影多拍摄于20世纪50至80年代,由豫剧名家主演,以完整呈现经典剧目的全场戏为核心,不仅是豫剧艺术的重要载体,更是中国传统戏曲现代化的生动实践。

豫剧老电影的诞生与时代背景密不可分,新中国成立后,为保护和传承传统戏曲文化,政府推动戏曲电影拍摄,豫剧作为中原地区影响力最大的剧种,率先走进银幕,1956年,豫剧电影《花木兰》由长春电影制片厂拍摄,豫剧大师常香玉主演,影片不仅完整呈现了“刘大哥讲话理太偏”“谁说女子不如男”等经典唱段,还通过电影特写镜头展现了常香玉细腻的表情和身段,让全国观众领略到豫剧的独特魅力,此后,《朝阳沟》《穆桂英挂帅》《七品芝麻官》等经典剧目相继被搬上银幕,形成豫剧老电影的创作高峰。

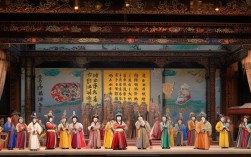

这些老电影之所以深入人心,离不开其鲜明的艺术特色,在唱腔上,豫剧的梆子腔(豫东调、豫西调)通过电影音响被放大,板胡、二胡等乐器的伴奏清晰可辨,演员的吐字行腔既有戏曲的韵味,又符合电影的听觉审美,朝阳沟》中魏云饰演的银环,唱腔清新自然,将知识青年的纯真与农村生活的鲜活融为一体,成为几代人的“青春记忆”,在表演上,电影突破了舞台的局限,既保留了戏曲“虚拟性”的精髓——如《七品芝麻官》中牛得草饰演的唐成,骑驴、坐轿等动作通过程式化表演展现,又通过镜头语言强化了戏剧冲突:唐成“当官难”的独白特写,“明镜高悬”的道具镜头,让喜剧效果更加突出,在服装道具上,电影对舞台服饰进行了电影化改良,如《穆桂英挂帅》中马金凤饰演的穆桂英,盔甲上的纹样更精致,披风飘动的动态通过镜头更具冲击力,既保留了戏曲的象征性,又增强了视觉真实感。

以下是部分经典豫剧老电影全场戏的概览:

| 电影名称 | 拍摄年份 | 主演 | 剧情简介 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|---|

| 《花木兰》 | 1956 | 常香玉 | 花木兰女扮男装替父从军,立下战功后拒绝封赏,回家尽孝。 | 唱腔高亢激昂,战争场面宏大,常香玉“吐字如喷”的演唱风格展现豫剧刚健之美。 |

| 《朝阳沟》 | 1958 | 魏云、王善朴 | 城市青年银环下乡到朝阳沟,经历思想转变,最终扎根农村。 | 唱腔朴实自然,充满生活气息,对唱、重唱形式展现人物心理变化。 |

| 《穆桂英挂帅》 | 1982 | 马金凤 | 穆桂英因朝廷昏庸心寒,佘太君说服她挂帅出征,大破辽军。 | 唱腔苍劲有力,表演大气磅礴,“辕门斩子”“挂帅”等场面的程式化表演极具震撼力。 |

| 《七品芝麻官》 | 1980 | 牛得草 | 县官唐成不畏权贵,智斗诰命夫人,为百姓伸冤。 | 唱腔幽默诙谐,丑角表演独具特色,“当官难”唱段成为经典讽刺喜剧片段。 |

豫剧老电影全场戏的文化意义远不止于艺术欣赏,它记录了特定时代的社会风貌:如《朝阳沟》反映了20世纪50年代知识青年上山下乡的历史背景,展现了城乡文化的碰撞与融合;它承载了中原文化的精神内核,花木兰的忠孝、穆桂英的家国情怀、唐成的正义感,都是中国传统美学的生动体现;更重要的是,它为戏曲传承提供了范本,通过电影这一大众媒介,让豫剧从戏台走向千家万户,培养了大批观众,至今仍是戏曲普及的重要资源。

随着数字技术的发展,豫剧老电影被修复、重映,新一代观众通过这些作品重新认识豫剧的魅力,这些老电影不仅是历史的见证,更是连接传统与现代的文化桥梁,让豫剧这一古老艺术在新时代焕发出新的生机。

FAQs

Q1:豫剧老电影和现代豫剧电影的主要区别是什么?

A1:豫剧老电影(20世纪50-80年代)侧重于“舞台纪录式”拍摄,以完整呈现全场戏为核心,表演风格更贴近传统舞台程式,唱腔、伴奏保留原汁原味的豫剧特色;现代豫剧电影则更注重电影化叙事,通过镜头剪辑、特效、场景搭建等手段增强视觉冲击力,表演上在保留戏曲韵味的基础上融入现代审美,如《新龙门客栈》(豫剧改编)更强调动作设计和剧情节奏,而老电影更注重“原汁原味”的戏曲本体呈现。

Q2:豫剧老电影对今天的戏曲传承有哪些启示?

A2:启示主要体现在两方面:一是“守正创新”的平衡,老电影成功在于坚守了豫剧的唱腔、表演等核心特色,同时借助电影媒介扩大传播,今天的戏曲传承需先“守正”再“创新”,避免过度追求现代感而丢失戏曲本真;二是“媒介融合”的重要性,老电影证明戏曲与大众媒介结合能突破地域限制,今天的戏曲传承可借助短视频、直播、VR等新技术,让传统艺术以更鲜活的方式触达年轻观众。